Comment mettre en place une communauté d’énergie en Wallonie ?

Comment mettre en place une communauté d’énergie en Wallonie ?

Webinaire Energie+ du jeudi 8 décembre 2022

Le système énergétique actuel est en pleine transformation et tend vers toujours plus de décentralisation. Ceci s’explique notamment par une volonté citoyenne grandissante de participer à la transition énergétique amorcée il y a quelques années. En plus de cela, beaucoup d’entreprises et de particuliers ont pour objectif de décarboner leurs consommations énergétiques en ayant recours à des énergies vertes plus respectueuses de l’environnement.

En réponse à ces volontés, le modèle de partage d’énergie apparaît comme une solution tout à fait adéquate. Le partage d’énergie peut prendre différentes formes. Elles reposent toutes sur la mutualisation des moyens de production et de stockage de l’électricité((https://www.cwape.be/node/158)).

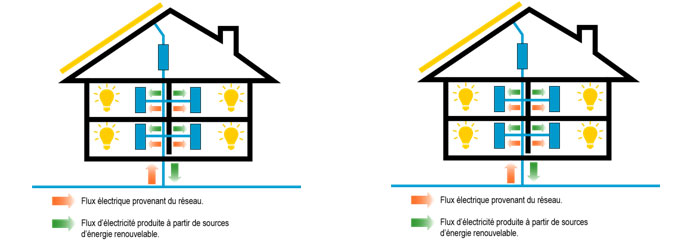

Autoconsommation individuelle/collective – L’autoconsommation correspond à la production plus ou moins égale à la consommation d’énergie renouvelable par un foyer ou un immeuble collectif .L’énergie produite est consommée localement et instantanémentà l’échelle du bâtiment.

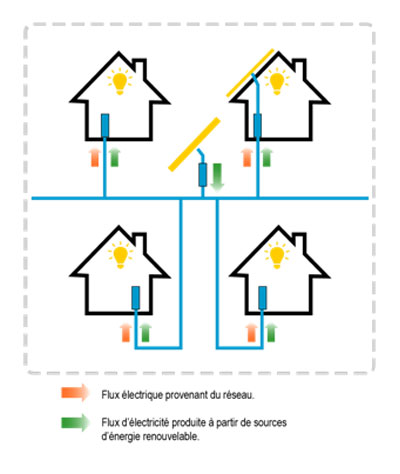

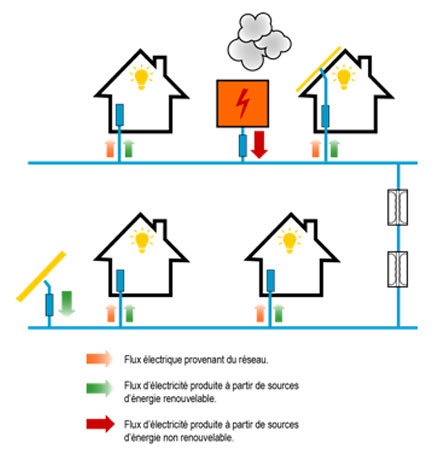

Communauté d’énergie renouvelable – Les CER ont pour but de produire, consommer, stocker et vendre de l’électricité. Elles peuvent regrouper des particuliers, des petites et moyennes entreprises et des autorités locales. Un périmètre local est défini par le Gouvernement, en accord avec le gestionnaire du réseau concerné. Ce périmètre doit se situer en aval de postes publics de transformation électrique. Il est défini en fonction de la pertinence de la production d’électricité dans ce périmètre et de l’autoconsommation collective locale potentielle. Les unités de production produisent de l’énergie renouvelable et peuvent être installées sur les bâtiments ou librement sur le périmètre local((Bricourt, P. (2021, 30 mars). Feedback : Webinar – Les communautés d’énergie, outil pour la transition énergétique ? Ma CER. https://macer.clustertweed.be/2021/05/01/feedback-liege-creative/)).

Communauté d’énergie citoyenne – Aucune restriction n’est prévue en ce qui concerne les participants potentiels à une communauté d’énergie citoyenne. En revanche un contrôle effectif devra être réalisé par des personnes physiques. Dans ce type de communautés, et seulement dans celles-ci, la production d’électricité à partir de sources non renouvelables est autorisée. Le périmètre de la communauté n’est pas non plus limité. Tout comme pour les CER, les installations ne seront pas forcément liées à des bâtiments.

Les partages d’énergie fonctionnent selon quelques grands principes repris en détail sur le site https://macer.clustertweed.be/. Ce site internet dédié spécifiquement aux communautés d’énergie renouvelables reprend toutes les informations nécessaires sur le sujet. De plus, le gouvernement est actuellement en cours d’élaboration d’un décret visant à encadrer les échanges et partages d’énergie. Pour en savoir plus sur la réglementation et son application, consultez cette page.

En résumé, il existe5 critères principaux qui cadrent les communautés d’énergie renouvelables :

Pour qu’un partage d’énergie soit pertinent, il est évident que celui-ci doit répondre à quelques principes importants:

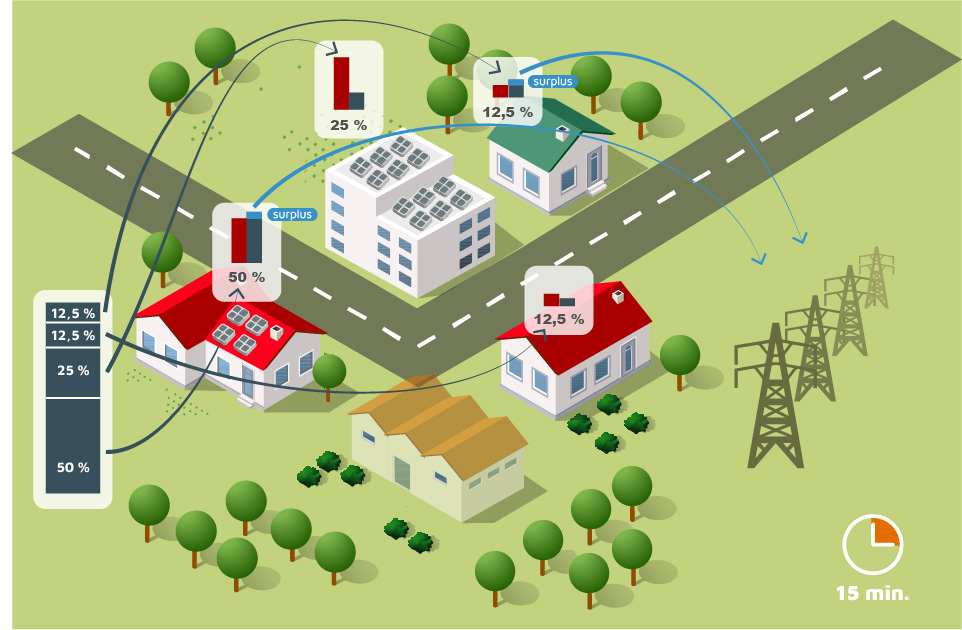

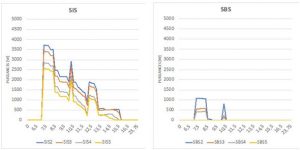

Les membres de la communauté ayant chacun des besoins et des consommations en électricité différentes, la question de la proportion de l’énergie produite par les installations communes distribuée à chaque consommateur doit être analysée afin de garantir le bon fonctionnement de la collectivité.

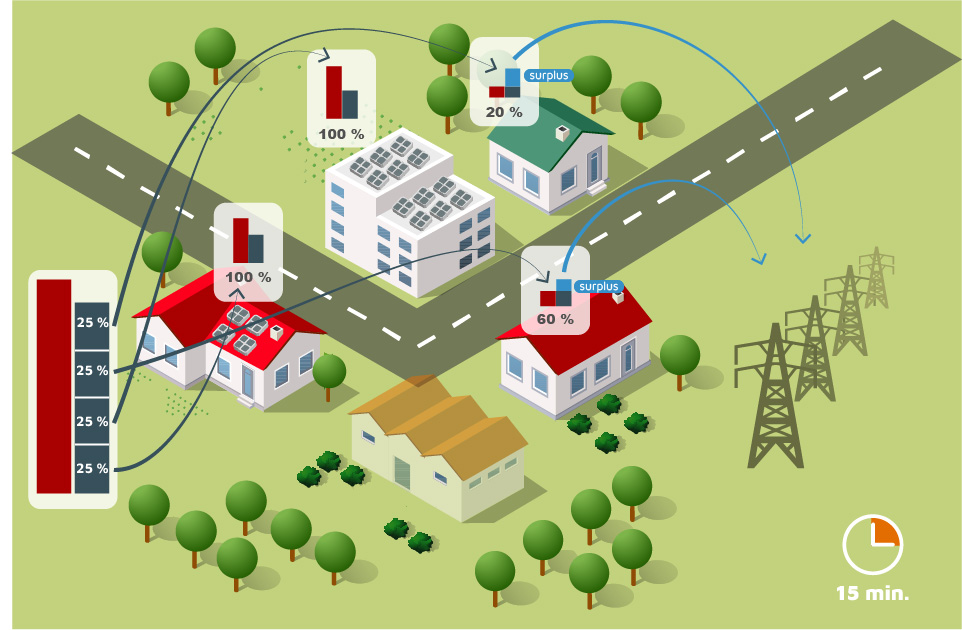

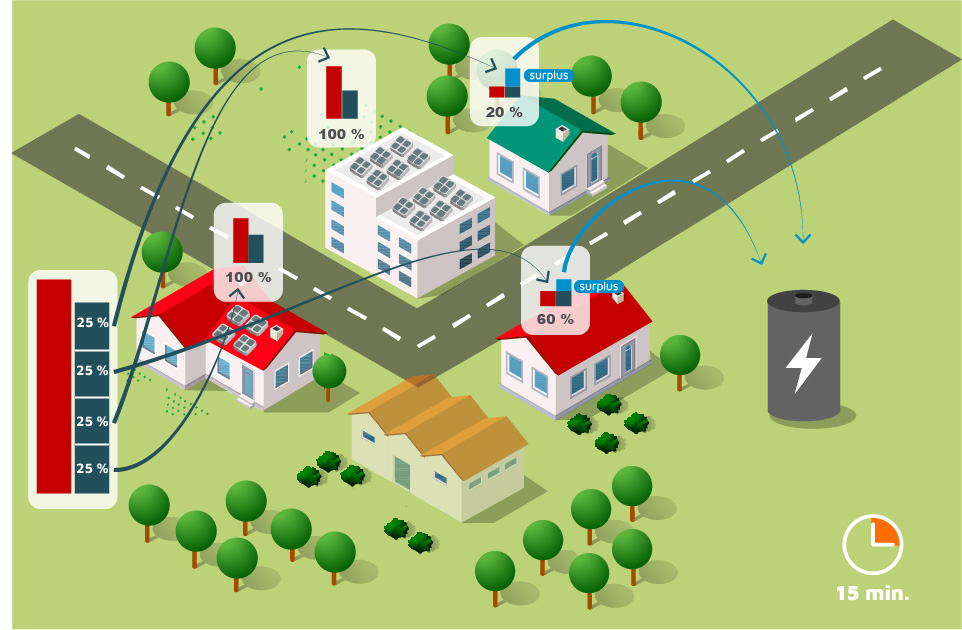

Le partage s’effectue tous les quarts d’heure par le réseau public, à l’aide de compteurs intelligents selon le mode de répartition choisi par la communauté. Attention toutefois que ces modèles sont évidemment théoriques, ils ne représentent en aucun cas le trajet des électrons réellement en mouvement dans le réseau.

Plusieurs modes de répartition sont envisageables, ayant chacun des points forts et des points faibles:

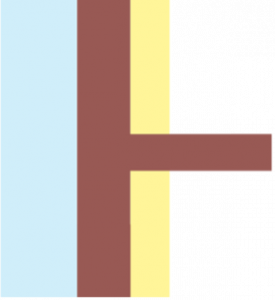

Modèle fixe

Un pourcentage fixe de l’injection totale d’énergie est attribué à chaque participant, selon des critères prédéfinis. Cette quote-part peut être fonction de la puissance de soutirage de chaque consommateur, du tarif d’achat, de la consommation individuelle ou encore de l’investissement de chacun dans le projet d’installation d’énergie renouvelable commune.

Ce type de répartition peut engendrer de fortes disparités entre les gros et petits investisseurs, risquant d’exclure de la communauté les personnes en situation de précarité énergétique. De plus, dans un modèle de répartition fixe, il existe un grand risque de surplus résiduel non autoconsommé si le consommateur ayant la plus grosse part ne consomme pas l’intégralité de ce qui lui est attribué. Lorsque celui-ci est absent ou consomme moins durant un intervalle de temps, le surplus est renvoyé sur le réseau, alors que d’autres membres de la communauté pourraient en bénéficier.

Rouge = Consommation de la communauté

Bleu foncé = Production de la communauté

Bleu clair = Surplus non autoconsommé

Pourcentage = Parts attribuées

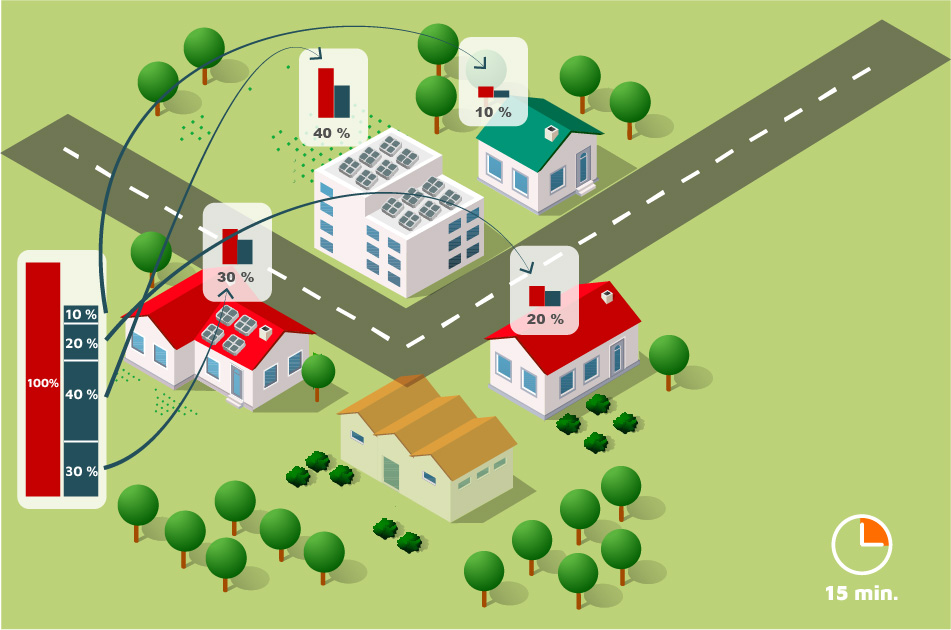

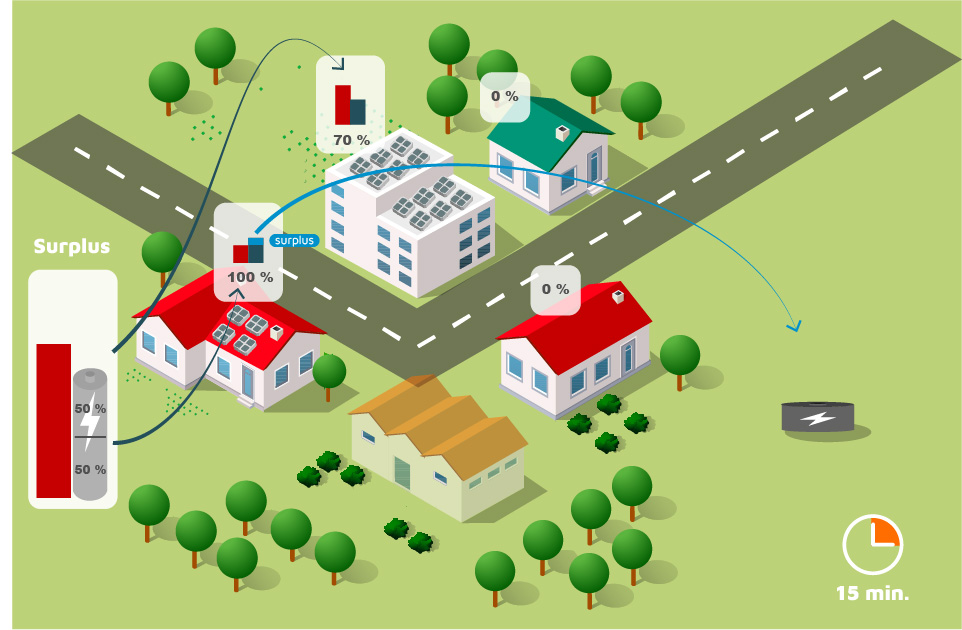

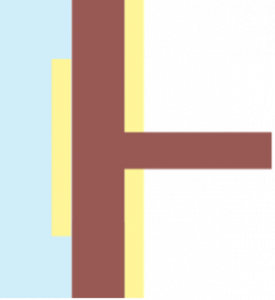

Modèle équitable

La production est répartie de manière égale entre chaque participant ayant une consommation non-nulle au moment de la répartition. Cette manière de répartir l’énergie produite provoque moins de discriminations entre participants de la communauté. De la même manière que pour le modèle fixe, le risque de surplus non autoconsommé est grand, même lorsque la quantité d’énergie produite est inférieure à la consommation totale de la communauté.

Rouge = Consommation de la communauté

Bleu foncé = Production de la communauté

Bleu clair = Surplus non autoconsommé

Pourcentage = Autoconsommation collective

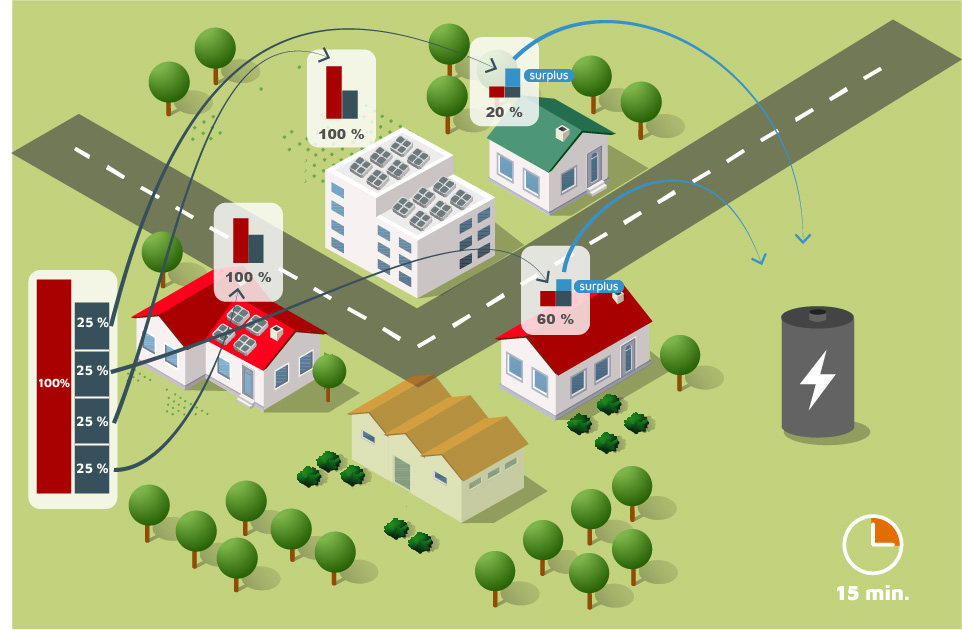

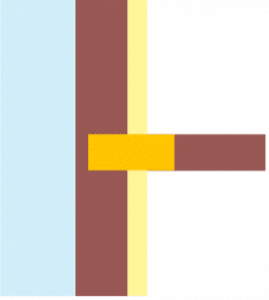

Modèle au prorata

Répartition au prorata de la consommation individuelle par rapport à la consommation totale de la communauté. Répartir l’énergie selon ce modèle permet d’utiliser l’entièreté de la production, sans injection vers le réseau BT. L’énergie mise à disposition de chaque membre de la communauté est proportionnelle à sa consommation propre. Toutefois, ce modèle provoque des discriminations envers les personnes faisant des efforts d’économie d’énergie. En effet, les clients résidentiels consommant peu sont incapables de couvrir l’entièreté de leurs besoins, face aux gros consommateurs journaliers de la communauté (restaurants, écoles, bâtiments publics…).

Rouge = Consommation de la communauté

Bleu foncé = Production de la communauté

Bleu clair = Surplus non autoconsommé

Pourcentage = Conso. inst. / Conso. tot.

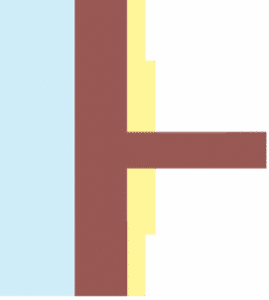

Modèle hybride

Répartition de la production en deux temps: d’abord une répartition équitable, ensuite une répartition au prorata. Le surplus non autoconsommé des membres ayant été satisfaits lors de la première répartition est réparti par la suite entre les consommateurs ayant une consommation toujours non-nulle au second tour. Durant la première étape de répartition, tout le monde reçoit la même quantité d’énergie, permettant ainsi aux plus petits consommateurs de la communauté d’atteindre une meilleure autosuffisance. Les plus gros consommateurs sont encore une fois favorisés lors de la deuxième phase de répartition((Frippiat, J. (2020, juin). Autoconsommation collective, le partage de l’énergie au sein d’une communauté (Mémoire). https://hera.futuregenerations.be/fr/portal/publication/autoconsommation-collective-le-partage-de-lenergie-au-sein-dune-communaute)).

Rouge = Consommation de la communauté

Bleu foncé = Production de la communauté

Bleu clair = Surplus non autoconsommé

Pourcentage = Autoconsommation collective

Rouge = Consommation de la communauté

Bleu foncé = Production de la communauté

Bleu clair = Surplus non autoconsommé

Pourcentage = Conso. inst. / Conso. tot.

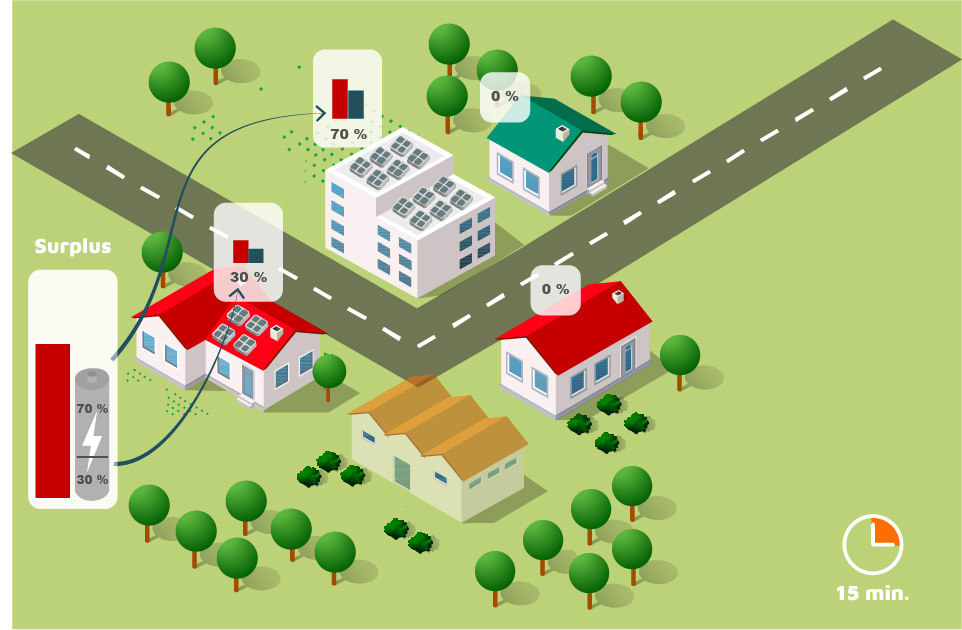

Modèle en cascade

Enchaînement de répartitions équitables entre les consommateurs ayant une consommation non-nulle. Le surplus non autoconsommé par certains au tour précédent sera redistribué équitablement lors du prochain tour vers d’autres consommateurs de la communauté. Dans ce modèle, on ne sait donc jamais le nombre d’itérations successives nécessaires avant que l’énergie produite soit totalement consommée par la communauté (ou renvoyée sur le réseau)((Communautés d’énergie et autoconsommation collective : partageons nos énergies ! (2020, 18 décembre). SPW Wallonie. https://energie.wallonie.be/fr/18-12-2020-communautes-d-energie-et-autoconsommation-collective-partageons-nos-energies.html?IDD=146181&IDC=8187)).

Rouge = Consommation de la communauté

Bleu foncé = Production de la communauté

Bleu clair = Surplus non autoconsommé

Pourcentage = Autoconsommation collective

Rouge = Consommation de la communauté

Bleu foncé = Production de la communauté

Bleu clair = Surplus non autoconsommé

Pourcentage = Conso. inst. / Conso. tot.

Rouge = Consommation de la communauté

Bleu foncé = Production de la communauté

Bleu clair = Surplus non autoconsommé

Pourcentage = Conso. inst. / Conso. tot.

Avantages

Inconvénients

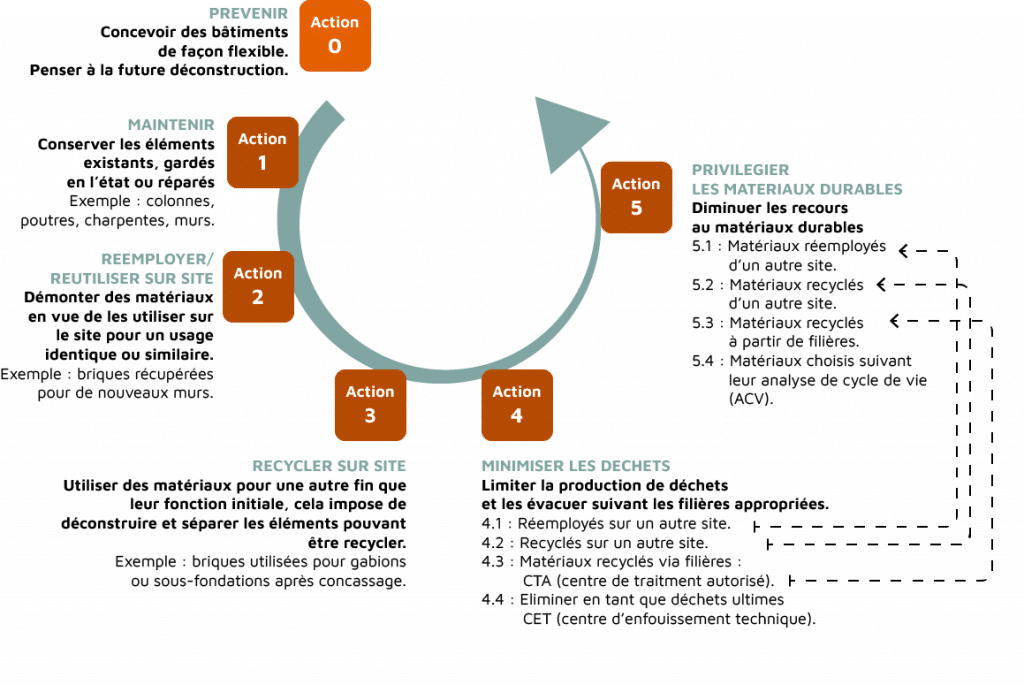

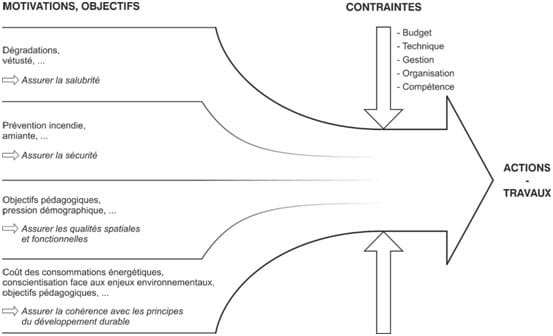

Améliorer les performances de l’enveloppe de son bâtiment semble être une des mesures les plus efficaces et courantes dans un projet de rénovation. Toutefois, dans une démarche zéro carbone, on ne peut se contenter d’une simple augmentation de l’épaisseur d’isolant. Il est aussi primordial de limiter les impacts de l’utilisation des matériaux de construction.

En Europe, on estime que le secteur de la construction est responsable de la consommation de 40% des ressources matérielles et de 35% de la production de déchets.

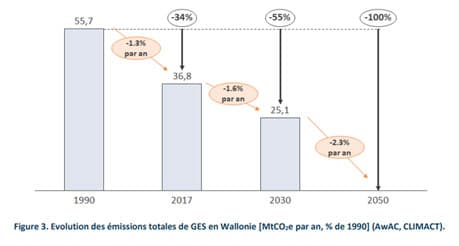

L’énergie est un enjeu majeur des crises géopolitiques mondiales. Le réchauffement climatique et les autres pollutions menacent nos environnements naturels, et mènent à des crises humanitaires, sociales, économiques qu’on ne peut ni nier ni négliger.

Économiquement, les matériaux représentent un marché important, et une part non négligeable du budget d’un bâtiment. Par le choix des matériaux, le maître d’ouvrage se positionne en consommateur et possède de ce fait un pouvoir sur le marché, et la société qui y est liée. La valorisation de critères environnementaux et sociaux pour le choix des matériaux de construction est donc un levier pour un changement global de la société vers un monde plus durable.

Les multiples impacts des matériaux ainsi que le pouvoir de « consommacteur » qu’il donne au maître d’ouvrage en font un des enjeux d’un projet d’école durable.

Le lien entre les matériaux de construction et la santé des travailleurs et des occupants est aussi à considérer dans le choix. Les matériaux composites, synthétiques, issus de la chimie industrielle, peuvent émettre des polluants atmosphériques, dont l’impact négatif sur la santé est avéré. Les matériaux de finition intérieure, qui ont un impact direct sur la qualité de l’air intérieur, seront choisis avec soin.

Afin de prendre en compte l’impact au sens large de ces matériaux de construction, de nombreuses actions sont à envisager, elles sont reprises sur cette page [site Rénover mon école] et à travers ce schéma :

L’analyse multicritère des impacts d’un matériau ou d’une solution est un exercice complexe.

Si on privilégie le réemploi et qu’on choisit des matériaux

Alors, on est dans le bon ! Analysons tout ceci de façon détaillée : ici

Plus d’info sur les hypothèses et la méthode d’évaluation ? En cliquant sur ce lien, vous serez redirigez vers le site rénover mon école.

Le choix des matériaux à mettre en œuvre nécessite donc une réflexion globale sur deux impacts différents : l’impact environnemental global et l’impact carbone global.

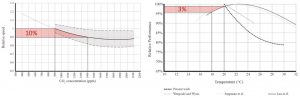

Tous les matériaux possèdent donc un impact environnemental et un impact carbone qu’il est primordial de prendre en considération dès la conception d’un projet de rénovation visant la neutralité carbone. Depuis quelques années on sait que plus la performance énergétique des bâtiments s’améliore, plus la part des émissions de CO₂ liée aux matériaux mis en œuvre augmente. Dès lors, il est intéressant de toujours chercher à optimiser les compositions de paroi en tentant de trouver le juste équilibre entre l’impact environnemental des nouveaux matériaux mis en œuvre et l’empreinte carbone liée à l’énergie opérationnelle. Les deux indicateurs ne sont pas toujours liés, l’optimisation d’un facteur n’entraînera pas d’office une amélioration du second. Un isolant biosourcé performant sur le plan carbone peut, par exemple, causer un impact environnemental défavorable à partir d’une certaine épaisseur.

Actuellement, les valeurs U de paroi des bâtiments ne sont optimisées qu’en fonction de leur capacité à réduire l’utilisation d’énergie opérationnelle dans le bâtiment.

Au vu de l’urgence climatique et sachant qu’au plus un bâtiment est performant au niveau énergie opérationnelle, au plus il a une grande empreinte carbone et un grand impact environnemental lié à ses matériaux, il semble donc intéressant d’optimiser cette valeur U paroi par paroi en tenant compte des deux composantes globales : l’empreinte carbone globale et l’impact environnemental global. De cette manière, il est possible d’une part d’identifier pour chaque mode constructif considéré, le niveau U à viser pour minimiser l’impact ; et d’autre part, de comparer les modes constructifs, pour ces niveaux U minimisant l’impact, de façon à identifier des modes constructifs à privilégier.

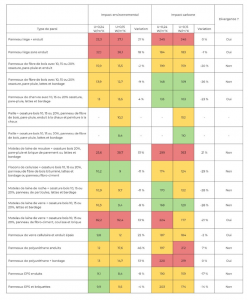

Nous avons effectué ces comparaisons sur base de courbes d’interpolations construites sur les points extraits du logiciel TOTEM. Le tableau ci-dessous illustre le résultat :

Les conclusions que l’on peut tirer de cette étude sont les suivantes :

De plus, les U optimum varient fortement en fonction de la paroi. Ils peuvent être de l’ordre des valeurs Umax réglementaires (cas du verre cellulaire ou du PUR), ou sensiblement plus bas : environ 0,16 W/m2K pour la fibre de bois, 0,11 W/m2K pour la cellulose et le verre cellulaire.

La question du “jusqu’où isoler”, dans le cadre de cette démarche zéro-carbone, pose donc la pertinence de mettre en oeuvre davantage de matériaux en regard des besoins de chauffage et du « surcoût » engendré. Pour certains, les Umax réglementaires représentent une valeur en-dessous de laquelle il n’est pas pertinent de descendre. Pour d’autres, des valeurs U sensiblement plus basses peuvent être proposées, d’un point de vue carbone comme d’un point de vue environnemental. Isoler plus ne signifie pas juste : « ajouter des couches ». Il faut veiller à ce que l’amélioration de la valeur U ne dégrade pas l’impact environnemental. Dés lors, pour une isolation renforcée, il faut interroger le mode constructif afin que la valeur U optimal s’accompagne d’un score d’impact environnemental également optimal.

Si vous souhaitez aller plus loin dans l’évaluation du bilan environnemental du bâtiment, nous vous proposons cet outil. Il vous permet de calculer l’impact environnemental total d’un bâtiment, en tenant compte non seulement des matériaux employés mais également des usages d’énergie. Il est évident que les consommations énergétiques d’une école ont, elles aussi, un impact environnemental plus ou moins important, selon la source de production. Modifier et/ou améliorer une paroi impacte également les consommations en énergie générales du bâtiment. Dès lors, en combinant l’impact des parois et des usages d’énergie, vous pourrez comparer différents scénarios et choisir celui ayant l’impact global le plus faible sur l’environnement.

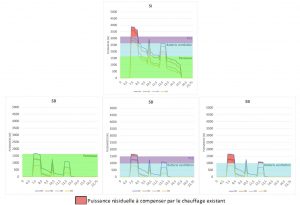

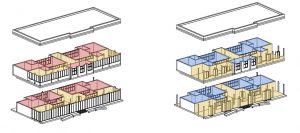

Dans le cas d’une rénovation complète de votre école, plusieurs solutions sont envisageables pour réaliser les travaux. Cet article vous présentera ces différents scénarios et vous guidera dans une démarche afin de fixer les objectifs de votre projet de rénovation en accord avec la démarche zéro-carbone.

Comme mentionné, plusieurs scénarios sont possibles afin de réaliser la rénovation complète de votre bâtiment.

Avant toute chose, il est primordial de préciser votre définition et votre vision d’un bâtiment zéro-carbone. Sans cela, il est compliqué d’établir des objectifs à atteindre dans le projet.

La vision générale du bâtiment zéro-carbone prônée dans ce dossier identifie quatre priorités qui correspondent à quatre axes de réflexion sur lesquels il est nécessaire de se pencher avant de fixer les objectifs pour une rénovation zéro-carbone pertinente.

1.Qualité de l’air

2. Enveloppe

3. Electricité

4. Chauffage

En conséquence, tout projet de rénovation doit porter simultanément sur (au moins) ces quatre volets pour s’assurer une qualité globale et une cohérence d’ensemble. Si au niveau des travaux ils peuvent faire l’objet de lots différents, il est par contre indispensable qu’au niveau des études ils soient intégrés dans une démarche globale qui détermine comment atteindre les objectifs visés.

Peu importe le scénario dans lequel se trouve l’école pour les travaux, il est toujours nécessaire de fixer au départ des objectifs clairs à atteindre qui guideront le marché et les propositions imaginées par les bureaux d’étude.

Dans le cahier des charges décrivant le marché, il est possible de formuler les objectifs à atteindre de 2 manières différentes :

Les objectifs choisis et leur formulation dépendent de l’approche dans laquelle on se place. Sur base de tous les éléments présentés dans de dossier, nous voyons deux voies possibles pour une rénovation zéro-carbone : l’approche énergétique classique actuelle (généraliste), en excluant certaines technologies, et celle visant une modification plus profonde de l’approche énergétique.

Les exigences principales à mettre en avant dans cette approche de la rénovation zéro-carbone sont les suivantes :

Concrètement, les objectifs à documenter par les bureaux d’étude peuvent être :

| Indicateurs | Objectifs « + » |

| Ventilation et qualité de l’air | Objectif performanciel

|

Objectif descriptif

|

|

| Performance de l’enveloppe | Objectifs performanciels

|

Objectifs descriptifs

|

|

| Systèmes de chauffe | Objectifs performanciels

/ |

Objectif descriptif :

|

|

| Confort d’été | Objectif performanciel

|

Objectif descriptif

|

|

| Eclairage | Objectifs performanciels

|

Objectif descriptif

|

|

| Système électrique | Objectif performanciel

/ |

Objectif descriptif

|

|

| Energies renouvelables | Objectif performanciel

/ |

Objectif descriptif

|

|

| Systèmes de gestion | Objectif performanciel

/ |

Objectif descriptif

|

|

| Programmation architecturale | De manière générale, réfléchir à une programmation circulaire avec une vision sur plusieurs cycles de vie du bâti. Alternativement, choisir ou adapter le programme imaginé en fonction de la richesse spatiale du bâti existant.

Les objectifs précis de programmation varient selon la situation particulière de chaque projet. |

Les exigences principales à mettre en avant dans ce projet de rénovation zéro-carbone sont les suivants :

Concrètement, les objectifs à documenter par les bureaux d’étude peuvent être :

| Indicateurs | Objectifs « +++ » |

| Ventilation et qualité de l’air | Objectif performanciel

|

Objectif descriptif

|

|

| Performance de l’enveloppe | Objectifs performanciels

|

Objectifs descriptifs

|

|

| Systèmes de chauffe | Objectifs performanciels

/ |

Objectif descriptif :

|

|

| Confort d’été | Idem que l’approche classique |

| Eclairage | Idem que l’approche classique |

| Système électrique | Idem que l’approche classique |

| Energies renouvelables | Idem que l’approche classique |

| Systèmes de gestion | Idem que l’approche classique |

| Programmation architecturale | Idem que l’approche classique |

Il est toujours intéressant d’exiger plusieurs propositions afin de pouvoir comparer les résultats. Nous suggérons les quatre propositions suivantes :

Les propositions pourront alors être comparées selon leur respect plus ou moins fort de la démarche “zéro carbone”. Attribuez des points supplémentaires aux propositions les moins émettrices en carbone.

Par le terme rénovation urgente nous entendons tous les travaux sur des équipements essentiels au confort des occupants qui nécessitent un remplacement et/ou une intervention rapide. Ces travaux d’urgence peuvent être causés par des évènements exceptionnels (inondations, incendie…), par la casse du matériel (châssis, luminaires…) ou encore simplement parce que les équipements sont arrivés en fin de vie (chaudière, luminaire…).

Le plus important dans ce genre de situation est souvent de ne pas se précipiter et de ne pas toujours opter pour la « solution facile » : remplacer à l’identique. Bien souvent, les équipements sur lesquels intervenir ne sont plus aux normes ou bien existent en version plus performante. Dans une situation d’urgence, il est donc toujours utile de réfléchir au-delà de la facilité afin d’anticiper l’évolution des travaux en question.

Voici donc une série de recommandations pour traiter quelques situations d’urgence de la manière la plus optimale, en accord avec les principes de la démarche zéro-carbone.

Remplacer sa chaudière est l’occasion de faire de grandes économies, d’autant plus si celle-ci a plus de 20 ans. Il existe aujourd’hui des chaudières dites à « haute performance énergétique », qui pourront aisément remplacer des installations en fin de vie.

Dans le meilleur des cas, il est toujours préférable d’avoir établi un plan de rénovation à l’avance avec un professionnel. Celui-ci aura pu prendre le temps d’analyser différentes offres, de revoir le surdimensionnement de la chaudière, d’étudier l’éventuel changement de combustible ou encore les améliorations à apporter au système de régulation. Ce plan de rénovation étant prêt, on peut répondre rapidement à une situation d’urgence, tout en optimalisant le choix de la nouvelle installation.

Souvent, malheureusement, ce diagnostic et cette étude préalable n’ont jamais été faites. Lorsque la chaudière tombe en panne ou est à remplacer en plein cœur de l’hiver, une solution rapide et efficace est nécessaire. La chaudière à condensation est celle à envisager en priorité car elle propose les rendements les plus élevés et est beaucoup moins émettrice en CO² que d’autres technologies de chaudières. Attention toutefois de, malgré l’urgence, prendre le temps de demander 2 ou 3 devis afin de comparer les offres. Certains chauffagistes remplacent l’existant par une installation ayant exactement les mêmes fonctionnalités. D’autres proposent une installation dont la puissance est judicieusement revue à la baisse et dont la régulation répond aux standards de performance actuels. Il est évident que cette dernière solution est de loin préférable si on veut optimaliser l’économie d’énergie réalisable.

Pour en savoir plus :

Il est rare de devoir remplacer un seul châssis dans une école. Souvent, ceux-ci doivent être remplacés par groupe. Peu importe le nombre de châssis à remplacer, une autorisation de l’administration communale est souvent la première démarche à entreprendre.

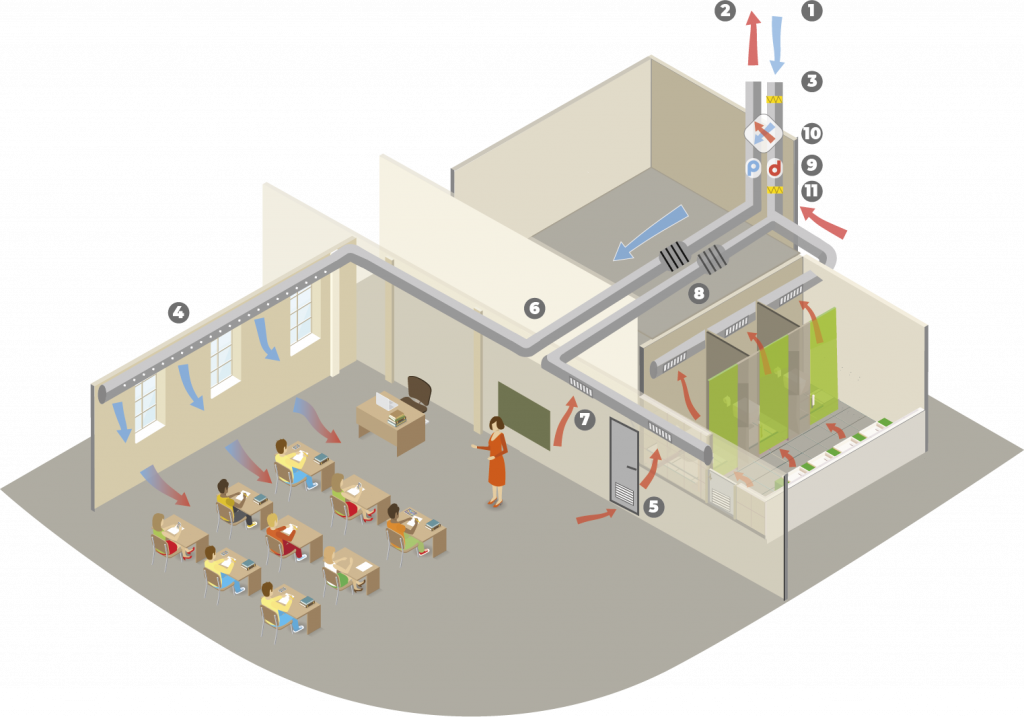

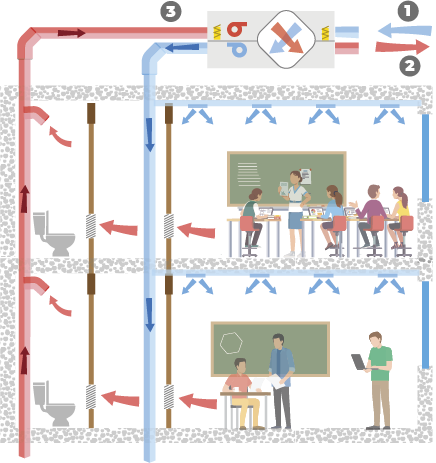

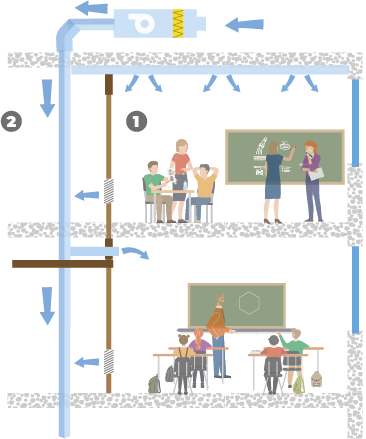

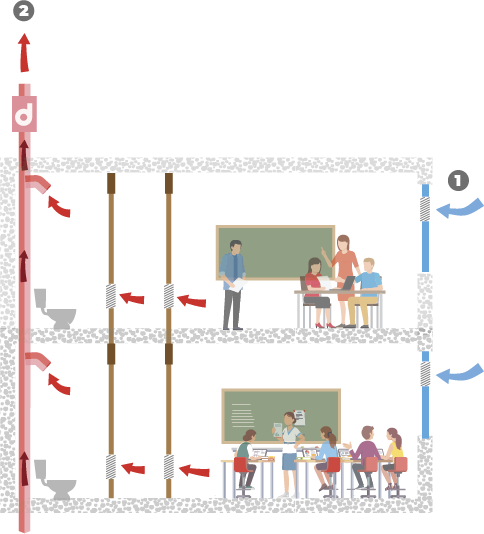

D’un point de vue technique, la principale question à prendre en compte rapidement lorsque des travaux comme tel doivent être réalisés rapidement est celle de la ventilation.

Souvent, les locaux scolaires ne sont munis d’aucun système de ventilation. Dès lors, il est primordial de prévoir des grilles de ventilation dans les nouveaux châssis afin de rendre possible les échanges d’air entre intérieur et extérieur. Les grilles de ventilation permettront également d’éviter des risques de condensation et de moisissures indésirables sur les parois intérieures de la classe.

Remplacer un châssis sans y ajouter de grille de ventilation peut alors porter la réflexion sur la mise en place d’un système de ventilation mécanique dans les locaux en question.

De plus, il peut aussi être intéressant de se poser la question de la place du nouveau châssis dans le mur. Si le mur n’est pas isolé, il peut être intéressant de réfléchir à placer le châssis de manière la plus adéquate pour être intégré plus tard dans une enveloppe isolée (par l’intérieur ou par l’extérieur).

Pour en savoir plus :

Dans le cas où des travaux doivent être réalisés sur une paroi à cause de dégât des eaux par exemple, la principale réflexion à avoir porte sur l’isolation de celle-ci. La paroi est-elle déjà isolée ? Est-ce utile de le faire ?

Malgré une prise de décision rapide, il est toujours utile de réfléchir à employer des matériaux à faible impact environnemental pour isoler thermiquement et/ou acoustiquement.

Agir sur les corps de chauffe peut soulever des questionnements concernant les besoins en chaleur des occupants des locaux en question. Peut-on se passer de ce radiateur moyennant d’autre systèmes de chauffage ? Combien de radiateurs sont réellement nécessaires ? Quelle température est la plus idéale ?

Souvent le remplacement de ce type d’équipements se fait lampe par lampe. De cette manière, l’économie d’énergie met du temps à devenir significative. Cependant, malgré un remplacement petit à petit comme cela, il est intéressant de s’inscrire dans une stratégie globale, permettant de revoir la position des luminaires dans les locaux, la puissance installée nécessaire ainsi que les techniques de régulation des luminaires.

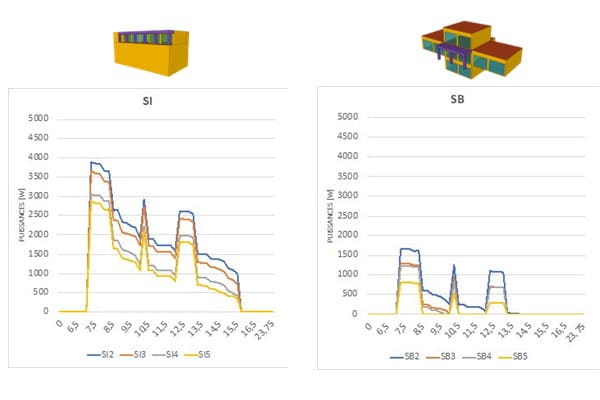

Les bâtiments scolaires sont sujets à de nombreux gaspillages d’énergie suite à leurs périodes d’occupations ponctuelles. Durant les weekends, les mercredis après-midi ou les congés, beaucoup d’appareils électriques restent branchés et utilisent de l’électricité inutilement. Malheureusement, le problème est voué à une grosse augmentation à cause de la numérisation de la pédagogie (bornes wifi, salles informatiques et autre). Il est donc impératif d’agir dès maintenant !

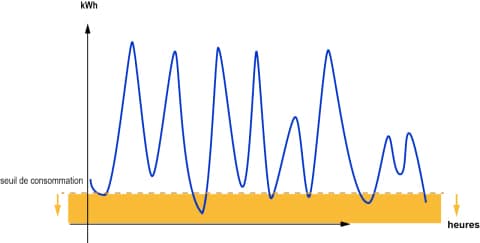

Contrairement à ce que l’on pense, les appareils en standby durant les périodes d’inoccupation consomment énormément d’électricité, faisant augmenter la facture totale à la fin du mois. En effet, si les puissances en cause sont limitées, les durées de fonctionnement de ces équipements sont longues. La quantité totale d’énergie n’est donc pas à négliger. Ces sources d’électricité cachées participent à former le talon de consommation de l’école, c’est à dire le seuil en dessous duquel il est difficile d’aller en termes de consommations.

Agir sur le talon de consommations est relativement simple et abordable pour tous. C’est donc la première chose à réaliser afin de réduire les consommations électriques dans l’école. Ensuite, pour aller plus loin, il sera pertinent de se pencher sur le choix des équipements et/ou l’amélioration de leurs performances. Une bonne conception et régulation de ceux-ci est essentielle afin de réduire efficacement les consommations d’électricité.

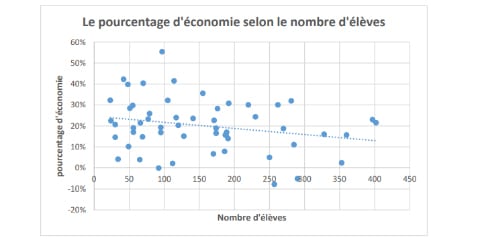

Le projet Génération Zéro Watt a pour objectif d’aller à la recherche des sources de consommation d’énergie cachées ou inutiles et d’agir localement sur celles-ci. Par le biais de petites actions simples sur les appareils électriques, l’éclairage et le chauffage, les enfants des écoles impliquées dans le projet sont sensibilisés à des comportements efficaces en termes de réduction de consommation d’énergie. De cette manière, les écoles participantes peuvent atteindre durant le défi des économies allant en moyenne jusqu’à 20% de la consommation électrique initiale.

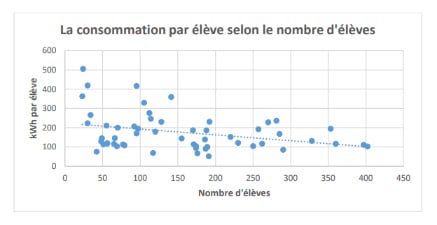

Le pourcentage d’économies dépend du nombre d’élèves dans les établissements concernés. Les grandes écoles éprouvent plus de difficulté à mobiliser l’ensemble de leurs occupants à réduire leurs consommations. Toutefois, celles qui y parviennent peuvent atteindre un ratio de consommation par élève logiquement plus bas que les petites écoles.

Source : https://www.educationenergie.be/moyennes-du-secteur/

Plus largement, les actions à entreprendre pour améliorer sa consommation peuvent être réparties selon le budget disponible. Le site educationenergie.be reprend, selon la taille du budget, les actions possibles à envisager dans l’école : https://www.educationenergie.be/actions-zero-budget/

Si l’on réfléchit aux bâtiments scolaires dans une optique zéro carbone, ce talon de consommation, bien que réduit par les diverses actions menées, produit toujours du carbone, nuisant ainsi à l’objectif nul recherché. Dès lors, il est nécessaire de réfléchir à d’autres solutions, parfois plus expérimentales ou innovantes.

Cette solution est hypothétique et va au-delà des petites actions ponctuelles sur les appareils électriques, le chauffage ou l’éclairage. Elle propose une gestion centralisée et automatisée des circuits électriques parcourant le bâtiment de l’école. Ce mode de fonctionnement permettrait une plus grande efficacité dans la lutte contre le talon de consommation de l’école. Pour plus d’informations concernant la gestion centralisée (GTC), consultez cet article consacré au réseau électrique.

Les principes de GTC existent déjà mais sont actuellement peu propices à l’utilisation dans des écoles car ils sont onéreux et nécessitent beaucoup de maintenance. Ils sont donc principalement réservés à des projets hauts de gamme.

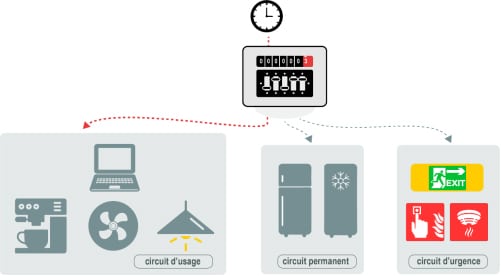

Une mesure plus pragmatique concernant la modification des systèmes électriques dans une école serait de réfléchir avec l’électricien à un découpage qui, outre la logique “spatiale”, intègre la division entre 3 types d’usages.

Imaginons donc que 3 circuits électriques composent l’installation de l’école

Ces trois circuits sont contrôlés via un tableau électrique et chacun d’entre eux est doté d’un interrupteur horaire. Ceux-ci ont pour but d’allumer et de couper le circuit électrique selon un horaire prédéfini. La répartition proposée sous forme de circuit permet, lors des périodes d’inoccupation de simplement couper en une fois l’ensemble du circuit d’usage, sans devoir éteindre chaque appareil individuellement. Cette simplification des manipulations agit en faveur de la réduction des consommations énergétiques de l’école.

Des réglages pourraient être envisagés lorsque l’école est occupée en dehors des heures habituelles. Par une détection de présence d’occupants, le circuit comprenant l’éclairage pourrait se mettre en route par exemple..

S’il n’est pas envisageable de refaire le réseau électrique complet, il faut trouver d’autres solutions. Par exemple, avoir recours à des prises de courant intelligentes, pour pouvoir leur ajouter une programmation horaire individuelle. L’utilisation de technologies de l’internet des objets permet elle aussi de réduire les consommations énergétiques, mais à moindre niveau et au prix d’une consommation de ressources non négligeable.

Les émissions de carbone dans les écoles proviennent de nombreuses sources qui vont bien au-delà de la simple consommation d’énergie. En effet, les bâtiments scolaires se situent à l’intersection de trois facteurs contribuant aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, pouvant être explorés à différents stades du cycle de vie de la construction :

Pour atteindre la neutralité carbone, l’école doit donc non seulement porter une attention particulière sur les aspects techniques de la rénovation mais également sur la sensibilisation et la mise en place de pratiques alternatives décarbonées. L’asbl COREN propose un outil permettant aux écoles de quantifier leur bilan carbone, en intégrant ces différents volets((https://www.coren.be/images/outils/bilan_carbone/Guide%20accompagnement%20bilan%20carbone.pdf)).

Les écoles sont, par leur caractère éducatif visant une citoyenneté responsable, des lieux propices à la sensibilisation et à l’éducation de notions relatives à la protection de l’environnement.

Sensibiliser à la neutralité carbone va au-delà de placarder des affiches sur les murs de l’école, c’est une réelle réflexion globale qui doit être menée sur de nouvelles pratiques alternatives moins consommatrices en carbone. L’objectif général étant d’éveiller les occupants des écoles à des comportements moins hostiles vis-à-vis de l’environnement. Pour cela, nous proposons 3 pistes de réflexions.

Une voiture transportant une seule personne consomme environ 0,2 kgCO²e par kilomètre parcouru, contre plus de la moitié en moins pour le même trajet en bus ou en train. Dès lors, il paraît évident, dans une optique zéro carbone, que l’école mette la question de la mobilité à l’ordre du jour de ses préoccupations. Les écoles en Wallonie sont assez bien desservies en transports publics, rendant leur utilisation facile pour tous les enfants de l’école.

Avec le soutien de certaines associations comme Empreintes, l’école peut facilement mettre en place certains gestes agissant en faveur d’une diminution des émissions de carbone liées à la mobilité. Agir durablement sur les modes de transports vers et depuis l’école est une étape importante dans la sensibilisation à la neutralité carbone et dans l’éducation relative à l’environnement des élèves prenant part au projet.

La Région Wallonne propose également de nombreux outils pour traiter la question de la mobilité durable. Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes :

Projet Ose le Vert ! à l’école de Gentinnes

Développer la végétation dans l’école est indispensable pour sensibiliser les occupants à l’environnement. La présence de nature dans l’environnement direct des enfants permettra non seulement de les rapprocher de la nature mais également de rendre visible et tangible des processus écologiques au sein même de leur école. La nature environnante s’accompagne de potentiels pédagogiques importants, elle doit servir de support d’apprentissage pour les élèves.

La végétation permet une meilleure gestion du cycle de l’eau dans l’école mais également d’accueillir de la biodiversité sur le site. En plus de cela, les potagers, jardins, vergers et autres peuvent agir comme de réels puits de carbone. Les émissions de gaz à effet de serre pourront en partie être réduites grâce à une absorption directe par la végétation présente sur le site même de l’école((Last child in the woods – saving our children from nature-deficit disorders – Richard Lou)).

Pour aborder la question de la végétalisation dans votre école, consultez les pages suivantes :

Chaque année, des appels à projets ont lieu en Wallonie et à Bruxelles pour des projets de végétalisation des cours de récréation.

Avoir une réflexion sur une alimentation plus durable permet également d’alléger le bilan carbone de l’école. En plus de cela, ces actions ont un effet positif sur notre santé.

Les leviers à mettre en place pour se diriger vers une alimentation plus respectueuse de l’environnement sont les suivants :

Pour aller plus loin dans ces réflexions, vous pouvez consultez les pages suivantes :

On considère souvent le contact avec la nature comme un avantage, mais rarement comme une nécessité absolue. Pourtant, des recherches scientifiques montrent qu’on peut considérer notre lien avec la nature comme un besoin essentiel à notre bien-être et à notre développement.

Le contact avec la nature a de multiples impacts bénéfiques sur la santé physiologique et psychologique. Des recherches ont montré des relations entre le manque de contact avec la nature et des problèmes tels que l’obésité, les troubles de l’attention ou la dépression. Les enfants en contact avec la nature sont considérés comme plus « résilients ». Ils résistent et s’adaptent plus facilement à des situations de stress.

En parallèle à ses impacts sur le bien-être physiologique et psychologique des enfants, la nature sollicite tous les sens de l’enfant et offre des possibilités d’expérimentations et d’apprentissages multiples. Elle est le support idéal pour enseigner de nombreuses notions faisant partie du programme scolaire. Comme terrain de jeu, un environnement naturel met à disposition des enfants, une série d’éléments variables et sans usage prédéterminé qui, utilisés pour jouer, stimulent l’inventivité et la créativité.

Pourtant, dans notre société actuelle, l’accès à la nature est de plus en plus difficile pour les enfants. L’urbanisation importante, la peur des parents qui les mènent à réduire leur autonomie et la multiplication des activités parascolaires limitant le temps libre des enfants sont différents facteurs qui font que les enfants passent de moins en moins de temps dans la nature, a fortiori pour y avoir des activités libres, non dirigées.

Dans le cadre de l’école, la nature est donc à la fois une nécessité pour les enfants, qui dépasse le cadre strictement scolaire, et une formidable opportunité d’apprentissage.

Les enfants ayant pu bénéficier de cette sensibilisation pourront-ils inciter efficacement leurs parents à modifier leur comportement en matière de consommation d’énergie ? Il a été démontré qu’amener les élèves de primaire et secondaire à encourager leurs familles à suivre de bonnes pratiques de consommation est un moyen efficace d’organiser des engagements volontaires en matière d’économies d’énergie. Ces études nous montrent que le milieu scolaire est un levier efficace pour toucher plus largement la société en général((AGARWAL S., RENGARAJAN S., FOO SING T. & YANG Y (2016), Nudges of school children and electricity conservation: evidence form the “project carbon zero” campaign in Singapore)).

Cependant, l’éveil environnemental tel que pratiqué aujourd’hui dans de nombreuses écoles n’est pas encore assez efficace que pour inciter à de réels changements comportementaux à long terme chez les enfants. Toutefois, cela reste une généralité car certaines écoles parviennent tout de même à inciter de manière concluante leurs occupants à des changements de comportements par une sensibilisation plus poussée et plus active((DE PAUW & VAN PETEGEM (2013), The effect of eco-schools on children’s environmental values and behavior, Journal of Biological Education, 47:2, p.102)). Voilà de quoi motiver les troupes !

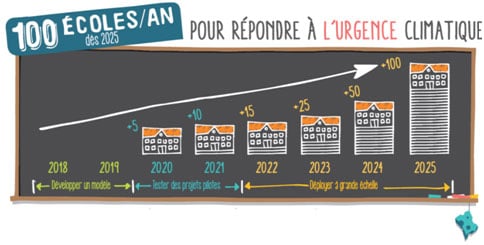

Dans ce dossier adressé aux responsables énergies, aux concepteurs et gestionnaires de bâtiments scolaires et aux bureaux d’études, vous trouverez un ensemble d’articles théoriques et d’outils pour vous guider dans la rénovation des bâtiments scolaires dans le but d’approcher au plus près la neutralité carbone fixée par le Green Deal à l’horizon 2050.

Beaucoup de documentation se trouve déjà sur le site “Rénover mon école” et dans le “Guide de la rénovation soutenable des bâtiments scolaires” mais l’intention ici est de hiérarchiser les actions à mener sous forme d’une feuille de route adaptée au cas particulier des bâtiments sur lesquels vous vous pencherez.

De plus, à la différence de ces deux outils existants, nous proposons dans ce dossier une approche des projets de rénovation dans une démarche zéro-carbone. La neutralité carbone de nos écoles d’ici 2050 est absolument nécessaire afin d’atteindre les objectifs européens.

Le processus hiérarchique peut contribuer à réduire la complexité de la réalisation d’un projet de rénovation. Il permettra de donner la priorité aux considérations les plus importantes à chaque étape de la conception plutôt que de les considérer toutes ensemble comme dans un modèle « plat ». Cette priorisation des démarches de rénovation permet aux gestionnaires de projets d’avoir plus de flexibilité et de répartir les interventions et le budget sur une vision à long terme.

Nous détaillons dans les sous-chapitres ci-dessous la priorisation que nous en faisons, tenant compte de la répartition des émissions carbone dans le parc scolaire ainsi que des besoins spécifiques des fonctions propres aux bâtiments scolaires.

Webinaire Energie+ – du vendredi 18 septembre 2020

INFORMATION :

Le premier Webinaire Energie+ consacré aux responsables énergies a eu lieu le 18 septembre 2020 de 10h à 11h40.

Nous avions décidé de sélectionner 2 modules pour ce premier Webinaire :

1. Energie+ : les nouvelles fonctionnalités d’Energie+ à la loupe !

2. POE occupant : la quête du confort dans les bureaux !

La première partie fut consacrée à la présentation de l’équipe « Architecture et Climat » :

10:00 – 10:20

Présentation de la cellule Architecture et Climat et du site Energie+ par Sergio Altomonte et Geoffrey Van Moeseke.

10:20 – 11:00

Premier module – Energie+ : les nouvelles fonctionnalités d’Energie+ à la loupe ! Présentation de l’outil « responsable énergie » par Denis De Grave.

11 :00 – 11:40

Second module – POE occupant : La quête du confort dans les bureaux ! Présenté par Sergio Altomonte.

Webinaire Energie+ – du jeudi 8 octobre 2020 de 10h à 11h30

Ces modules ont été présentés par Science Infuse et l’ICEDD.

> Intervenants :

Shady Attia

Prof. in Sustainable Architecture & Building Technology & Head of Sustainable Building Design Lab (SBD)

Tanguy Boucquey

Responsable du Bureau d’études Bâtiments/Energie à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

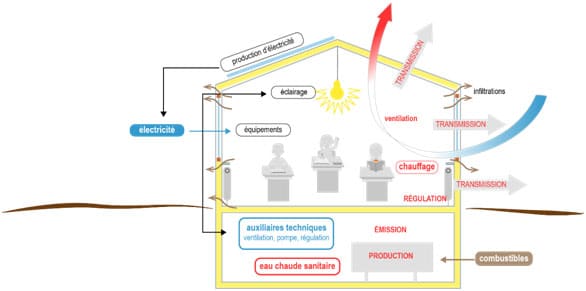

On peut distinguer 2 principales formes d’énergies consommées au sein de l’école :

Ces deux postes de consommation sont responsables d’une grande partie des émissions carbones des écoles. Cependant, ce ne sont pas les seuls car l’impact carbone des bâtiments scolaires va bien au-delà de la consommation d’énergie. En effet, beaucoup d’autres facteurs sont à prendre en compte dans le bilan carbone général d’une école (alimentation, mobilité, énergie grise…), alourdissant celui-ci de manière considérable. Agir en priorité sur les postes de consommations d’énergie paraît toutefois être une solution efficace pour tendre vers la neutralité carbone.

De nombreuses questions liées à la rénovation ont des répercussions sur la consommation d’énergie de l’école. Il existe donc de nombreux moyens de réduire celle-ci : l’isolation des bâtiments, agir sur la performance des systèmes de chauffage et des équipements électriques, l’installation d’un système de ventilation, la production d’énergie renouvelable, le choix des matériaux de construction…

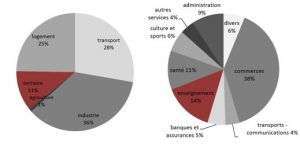

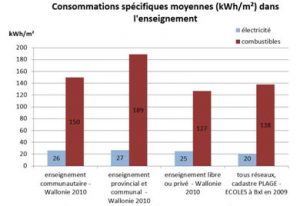

La consommation d’énergie dans les écoles wallonnes en quelques chiffres :

La part de la consommation énergétique wallonne dont les écoles sont responsables

Selon les données du bilan énergétique wallon, la consommation énergétique du secteur de l’enseignement représente 14% de la consommation du secteur tertiaire, qui représente elle-même 11% de la consommation énergétique globale wallonne. Elle est donc estimée à 1,5% de la consommation énergétique totale de la Wallonie.

Cette consommation varie également d’un réseau d’enseignement à l’autre((https://www.renovermonecole.be/fr/content/part-consommation-energetique-wallones-dont-ecoles-sont-responsables)).

Les grandes variations que l’on peut observer dans le graphique ci-dessus((https://www.renovermonecole.be/fr/content/part-consommation-energetique-wallones-dont-ecoles-sont-responsables)) ont plusieurs explications :

Comme le montre le graphique, les consommations spécifiques de combustibles dans l’enseignement dépassent largement les consommations en électricité, dans l’état du parc au moment de la réalisation de ce cadastre. C’est pourquoi beaucoup d’écoles se tournent de plus en plus vers des travaux de rénovation, dans l’objectif de diminuer cette part importante de consommation. En moyenne, les écoles aujourd’hui consomment en combustibles 138 kWh/m² (40 kWh/m³).

La région Wallonne propose aux écoles (voir critères d’éligibilité) les subventions UREBA exceptionnelles destinées à soutenir les travaux d’amélioration des performances énergétiques. La prime propose une couverture de 30% des coûts éligibles à celle-ci. En moyenne, les écoles effectuant des travaux (plus ou moins importants) et ayant recours à cette prime effectuent une économie de 38 % sur leurs consommations de combustibles. Cependant, il est évident que ce chiffre varie en fonction du type de travaux, de la taille de l’école, de la consommation initiale, etc… ((Consommations spécifiques moyennes dans l’enseignement dans les écoles à Bruxelles – https://www.renovermonecole.be/fr/content/part-consommation-energetique-wallones-dont-ecoles-sont-responsables.))

La consommation d’énergie dans les écoles représente un budget important et ce budget est en constante augmentation. Réduire ces dépenses est nécessaire pour l’équilibre financier des écoles et permet de développer des projets plus passionnants que la combustion des énergies fossiles.

Il existe mille projets plus intéressants à financer dans une école que la consommation d’énergie, dont l’impact sur le climat et la paix mondiale n’est pas vraiment brillant.

Le coût de l’énergie pour l’école dépend de nombreux facteurs tels que les bâtiments, leurs caractéristiques techniques, le nombre d’élèves, les enseignants et leurs habitudes, le type de chauffage, …

Chaque école devrait connaître le coût de sa consommation d’énergie. Pour en savoir plus sur l’évolution des prix de l’énergie : cliquez ici.

Les actions qui améliorent le confort dans l’école ont un impact sur le bien-être, la santé et les performances des élèves et des enseignants.

La ventilation, la lumière naturelle, le confort thermique et acoustique contribuent à réduire l’absentéisme et à augmenter les chances de réussite des élèves. Et cela permet aussi de faire des économies. Si elles ne profitent pas directement à l’école, elles n’en sont pas moins intéressantes au niveau collectif.

Le coût de la scolarité d’un élève à charge de la Fédération Wallonie Bruxelles varie selon le niveau d’enseignement, avec une moyenne de 5097 € par élève et par an en 2011.

La Fédération Wallonie Bruxelles estime qu’en 2019, l’échec scolaire a généré un coût supplémentaire d’environ 391 millions d’euros dans l’enseignement obligatoire ordinaire. Investir dans la rénovation des établissements scolaires permettrait donc, dans certaines mesures, de réduire ce gouffre financier.

En plus de réduire la dépendance économique de l’école, rénover zéro-carbone peut aussi offrir plus de résilience aux écoles face à la raréfaction de l’énergie. Les sources d’énergie fossiles (pétrole, gaz, charbon) sont, par définition, limitées en quantité. De plus, cette contrainte d’épuisement n’est pas la seule à diriger la production d’énergie fossile. Des contraintes économiques et politiques participent aussi à la raréfaction de l’énergie, réduisant ainsi encore plus la production par rapport à la quantité d’énergie disponible. Ces contraintes sont par exemple l’augmentation des prix provoquant un déclin de la demande ou encore les crises politiques.

Limiter ses consommations et consommer de l’énergie renouvelable peu donc permettre aux écoles une meilleure stabilité dans le temps, moins de dépendance et plus de résilience face au marché fluctuant de l’énergie.

Rénover son école dans une démarche durable tel que le zéro carbone est une réelle opportunité pour sensibiliser et éduquer les élèves, enseignants et parents au développement durable et à l’efficacité énergétique. Les bâtiments scolaires rénovés offrent le potentiel de devenir des vitrines pour les élèves et les familles d’une architecture respectueuse de l’environnement. Cette vitrine, une fois vécue, peut influencer leur attitude et les amener à développer des comportements et des habitudes plus responsables afin de devenir de vrais éco-citoyens.

L’architecture de l’école possède une vertu pédagogique, capable d’enseigner et de sensibiliser de manière directe ou indirecte ses occupants à une série de concepts clés liés au développement durable. Le bâtiment scolaire ne devient plus uniquement une structure qui accueille les apprentissages mais un outil d’apprentissage en tant que tel.

Rénover son école dans l’optique zéro carbone offre donc le potentiel de proposer une architecture pédagogique au service de l’éducation à l’environnement de ses occupants.

L’éducation à l’environnement est une thématique très actuelle portée par beaucoup d’écoles à Bruxelles et en Wallonie. Au vu des problématiques auxquelles notre société fait face aujourd’hui, il semble indispensable d’éveiller les enfants dès leur plus jeune âge à des valeurs et des comportements pro-environnementaux.

L’éducation relative à l’environnement (ErE) passe par un travail mené en parallèle sur 3 dimensions :

L’architecture de l’école peut donc participer à l’éducation relative à l’environnement de ses élèves en agissant sur les deux dernières dimensions.

Dans ce dossier adressé aux responsables énergies, aux concepteurs et gestionnaires de bâtiments scolaires et aux bureaux d’études, vous trouverez un ensemble d’articles théoriques et d’outils pour vous guider dans la rénovation des bâtiments scolaires dans le but d’approcher au plus près la neutralité carbone fixée par le Green Deal à l’horizon 2050.

Beaucoup de documentation se trouve déjà sur le site “Rénover mon école” et dans le “Guide de la rénovation soutenable des bâtiments scolaires” mais l’intention ici est de hiérarchiser les actions à mener sous forme d’une feuille de route adaptée au cas particulier des bâtiments sur lesquels vous vous pencherez.

De plus, à la différence de ces deux outils existants, nous proposons dans ce dossier une approche des projets de rénovation dans une démarche zéro-carbone. La neutralité carbone de nos écoles d’ici 2050 est absolument nécessaire afin d’atteindre les objectifs européens.

Le processus hiérarchique peut contribuer à réduire la complexité de la réalisation d’un projet de rénovation. Il permettra de donner la priorité aux considérations les plus importantes à chaque étape de la conception plutôt que de les considérer toutes ensemble comme dans un modèle « plat ». Cette priorisation des démarches de rénovation permet aux gestionnaires de projets d’avoir plus de flexibilité et de répartir les interventions et le budget sur une vision à long terme.

Nous détaillons dans les articles ci-dessous la priorisation que nous en faisons, tenant compte de la répartition des émissions carbone dans le parc scolaire ainsi que des besoins spécifiques des fonctions propres aux bâtiments scolaires.

Dans le cas de rénovations partielles, il faut identifier les priorités d’action et la bonne séquence de travaux. Se référer à un plan, avec un objectif clair, est indispensable pour cela. Pour garantir la santé et le bien-être et éviter des désordres constructifs, la qualité d’air doit être le premier objectif. Ensuite viennent l’économie d’énergie, puis le basculement vers des formes d’énergie décarbonée.

Actuellement, en termes d’éclairage, on s’oriente en majorité vers la technologie LED. Celle-ci est en plein essor et ne cesse de s’améliorer au fil des années. Les arguments les plus souvent énoncés en faveur des LED sont leur grande efficacité lumineuse, leur durée de vie extrêmement longue et leur faible consommation électrique.

Technologie miracle ? Pas tout à fait…. Autant les LEDs paraissent meilleurs que la concurrence sur le plan performanciel et énergétique, il n’est pas de même en termes de confort visuel et d’impact sur la santé.

Aujourd’hui, les lampes à LED sont particulièrement performantes et beaucoup plus économes en énergie que les technologies classiques.

À titre d’exemple, le tableau comparatif ci-dessous provient d’une étude scientifique((L.T. Doulos et al. Minimizing energy consumption for artificial lighting in a typical classroom of a Hellenic public school aiming for near Zero Energy Building using LED DC luminaires and daylight harvesting systems, Energy and Buildings, Volume 194, 2019, Pages 201-217)) et met en évidence les dernières avancées en termes de LED par rapport à un luminaire classique à tube fluorescent. Les résultats peuvent évidemment dépendre selon les produits testés.

| LED (AC supply) | LED (DC supply) | T5 2x35W | |

| Puissance (W) | 41.0 | 50.5 | 76.0 |

| Efficacité lumineuse (lm/W) | 116.1 | 107.6 | 62.0 |

| Puissance spécifique (W/m2) | 3.16 | 3.90 | 5.86 |

| Nombres de luminaires utilisés | 4 | 4 | 4 |

| Puissance totale installée (W) | 164 | 202 | 304 |

| Consommation annuelle (kWh) | 255.8 | 315.1 | 474.2 |

| Eclairement (lx) | 302 | 322 | 308 |

On remarque que les luminaires LED sont aujourd’hui largement plus efficaces en termes de consommation électrique, à niveau d’éclairement similaire.Il est donc très intéressant de se tourner vers des solutions 100% LED dans des projets de rénovation visant le zéro-carbone, d’autant plus que l’efficacité lumineuse retenue pour les luminaires ci-dessus n’est pas le plein potentiel de la technologie.

Face à la constante amélioration de la technologie LED, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a récemment publié un nouveau rapport étudiant les effets sanitaires de ces systèmes sur la population. Les LED sont caractérisées par un spectre de lumière plus riche en lumière bleue et plus pauvre en lumière rouge que d’autres sources lumineuses, créant un déséquilibre spectral particulièrement nocif pour nos yeux. De plus, “les lumières à LED peuvent être plus éblouissantes que les lumières émises par d’autres technologies (incandescence, fluo-compactes, halogènes, etc.)” (ANSES, p.355). “Enfin, les LED sont très réactives aux fluctuations de leur courant d’alimentation. De ce fait, selon la qualité du courant injecté, des variations de lumière peuvent apparaître, suivant la fréquence et le niveau de ces variations.” (ANSES, p.355)

Le rapport étudie donc différents effets sanitaires :

Afin de protéger la population de tous ces effets sanitaires, l’ANSES émet une série de recommandations liées à l’utilisation de lumières à LED. Certaines sont de l’ordre de futures recherches à mener ou de suggestions d’évolutions réglementaires tandis que d’autres sont de l’ordre de bonnes pratiques à prendre en compte directement dans des projets de relighting. On retiendra les deux principales :

Toutefois, les difficultés des LED ciblées dans l’étude sont surtout liées au lien entre lumière bleue et endormissement. Elles sont donc peu pertinentes dans les écoles.

Pour plus d’informations, celles-ci sont reprises dans le document « Effets sur la santé humaine et sur l’environnement (faune et flore) des diodes électroluminescentes (LED) » en page 363 : https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2014SA0253Ra.pdf

Avant de se lancer dans un projet de rénovation de l’éclairage de l’école, il faut impérativement passer par l’étape d’analyse et de diagnostic de la situation existante. Pour cela, il est préférable de faire appel à un bureau spécialisé en éclairage. Cependant, il existe quelques outils sur le site de Rénover mon école qui vous permettront de réaliser un rapide diagnostic de l’installation lumineuse de vos salles de classe. Les pages suivantes sur Energie+ peuvent également être utiles :

Le site internet de Rénover mon école regroupe une grande partie des questions générales à se poser lors de la rénovation de l’éclairage. Attention que les informations mentionnées en termes d’objectifs et de techniques ne sont plus de toute fraîcheur… En plus de cela, elles ne visent pas l’objectif zéro-carbone qui nous intéresse dans ce dossier.

Pour plus d’infos concernant le passage au LED, consultez la page suivante.

Que faire donc dans notre cas ?

Procéder à un relighting de l’école dans une démarche zéro carbone nécessite de faire attention à deux points principaux :

En termes de puissance...

Comme vu plus haut, le LED offre de faibles puissances et donc a fortiori de meilleures performances énergétiques. C’est donc principalement vers cette technologie qu’il faut se tourner lorsqu’on envisage le relighting d’un bâtiment scolaire.

L’emplacement des luminaires dans le local a toute son importance en termes de puissance. Un moins grand nombre de luminaires, mais bien situés afin de garantir une uniformité de l’éclairement, permettra de réduire la puissance totale et donc la consommation en carbone.

La question de la gestion….

C’est principalement sur ce point qu’il est utile d’insister lorsque l’on conçoit un relighting d’une école. 35% de la facture énergétique des écoles correspond à l’électricité consommée par l’éclairage. Bien souvent, cela est dû à une mauvaise gestion du système d’éclairage. Il est impératif de rendre les occupants des locaux conscients de leurs décisions en limitant au maximum l’allumage automatique de lampes par exemple. L’extinction automatique, le zonage ou encore le dimming des lampes sont autant de principes qu’il est nécessaire de prendre en compte dans une démarche zéro-carbone. Pour plus d’informations sur ces techniques, consultez les pages suivantes :

De plus, une attention particulière doit être portée sur le programme de maintenance afin de garantir la pérennité du projet de relighting.

Rénover pour consommer…plus ?

Il est nécessaire de pointer la faiblesse actuelle en termes de niveaux d’éclairage dans les écoles. Les installations vétustes et inconfortables ne respectent souvent pas les normes visées lors de projets de relighting ou de constructions neuves. Dès lors, il se peut qu’après rénovation, le système d’éclairage consomme plus qu’auparavant. Cependant, au profit d’un meilleur confort visuel, qui s’avère bénéfique en de nombreux points pour tous.

Réemploi des systèmes existants

Lors de nouvelles constructions, il est facile et logique de concevoir l’ensemble de l’éclairage sur un système électrique approprié à la technologie LED. Mais est-il aussi simple d’adapter un système d’éclairage existant à la technologie LED? Dans un souci d’économie financière, est-il possible dans un projet de rénovation scolaire de garder les luminaires existants en y changeant simplement les tubes ?

Les luminaires existants de type tube T5 ou T8 sont toujours équipés de ballasts électroniques ou ferromagnétiques. Dans les deux cas, il est possible, moyennant certaines manipulations (voir article G0W), de passer d’une technologie de tube fluorescent vers des tubes LED. Il est donc tout à fait envisageable de maintenir les luminaires existants lors d’un projet de relighting au LED. Cependant, les lampes LED ayant des niveaux de luminance élevés, il est impératif d’utiliser des mécanismes optiques adaptés. On favorisera donc des mécanismes de réfraction ou de transmission à la place de mécanismes de réflexion.

À proscrire : mécanismes de réflexion

À recommander : mécanismes de réfraction

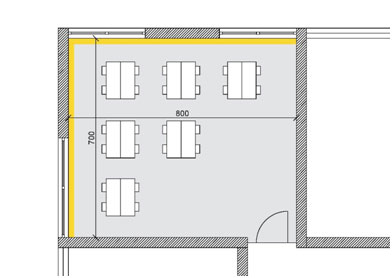

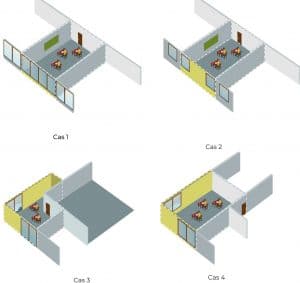

Les situations de relighting sont très différentes en fonction de l’usage des espaces à rénover. La disposition des luminaires, le type de luminaire, la température de lumière ou encore le mode de gestion de l’éclairage sont autant de paramètres qui varient en fonction de l’utilisation de l’espace.

Le site de Rénover mon école reprend, sur les deux pages suivantes, les grandes recommandations à prendre en compte pour des classes, des espaces de circulations, des bureaux ou encore des réfectoires :

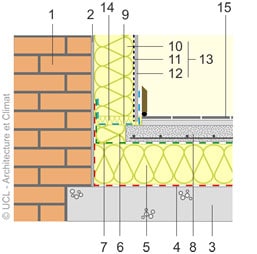

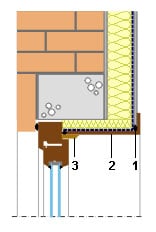

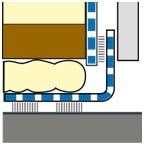

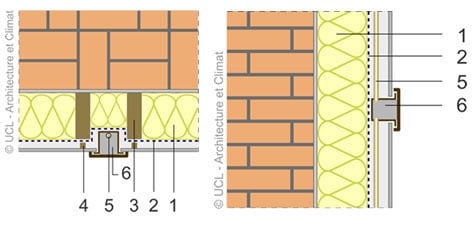

A cause de la présence des planchers et murs intérieurs qui se raccordent aux différentes parois de l’enveloppe du volume protégé (façades, toitures, planchers, …) assurer la continuité de la couche d’isolant thermique est quasiment impossible à coût raisonnable.

Le raccord du plancher avec la façade, tous deux étant isolés par l’intérieur, ne pose pas de difficulté. C’est également le cas entre la toiture et la façade.

Les principales difficultés seront donc localisées au droit des raccords entre les parois intérieures et les parois de l’enveloppe. Dans le cas des façades, deux solutions existent cependant :

Les nœuds constructifs entre les fenêtres et les façades (appuis de fenêtre, linteaux, piédroits) nécessitent parfois des petites adaptations.

En rénovation, la mise en œuvre de l’isolation du plancher et de la jonction avec le mur n’est pas évidente et lourde. Il faut vraiment se trouver dans un cas de figure où la rénovation :

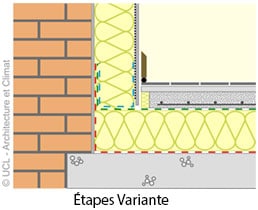

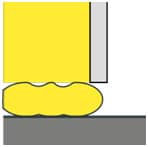

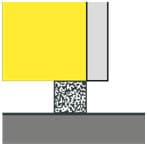

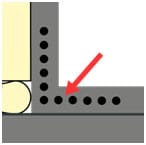

Jonction avec le plancher sur local non chauffé ou sur terre-plein – Isolation sous chape

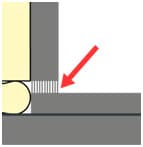

Seuil et linteau – cas du panneau isolant revêtu d’un enduit

Plancher en bois entre étages

Dans le cas d’un plancher en bois, l’extrémité de celui-ci qui vient s’encastrer dans la maçonnerie atteint des températures plus basses qu’avant isolation par l’intérieur. Alors qu’il est possible d’éviter le transfert de vapeur interne au travers du mur par l’usage d’un pare-vapeur, il n’existe pas de moyen efficace pour éviter ce transfert au niveau du plancher. Ainsi, il y a risque de condensation à proximité des têtes de solives et possibilité de pourrissement.

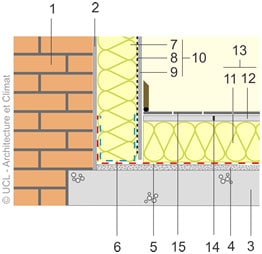

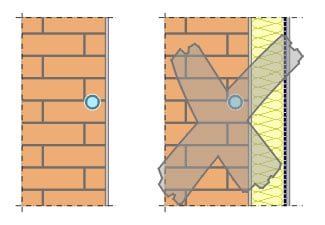

Le projet de recherche Renofase, mené par la Région Flamande a pour objectif de soutenir les projets de rénovation de son parc immobilier et d’en assurer une réalisation performante et de qualité. Dans son dernier rapport, portant sur l’isolation par l’intérieur, elle propose le , offrant sous forme schématique une multitude de solutions afin de résoudre les ponts thermiques aux jonctions avec des planchers ou avec des murs de refend. Pour supprimer ces ponts, beaucoup de solutions peuvent être envisagées :

| Possibilités de réduction des ponts thermiques | |||

| Isolation continue | Appliquer l’isolation du retour | Augmenter l’épaisseur de l’isolation intérieure | Appliquer l’isolation extérieure locale |

|

|

|

|

| ++ SOLUTION OPTIMALE

– Souvent impossible à réaliser avec une isolation intérieure.

– Une connexion structurelle entre les deux éléments de construction est souvent nécessaire, ce qui peut entraîner des ponts thermiques.

! Attention à l’isolation acoustique : les fuites acoustiques doivent être évitées.

Les matériaux d’isolation rigides peuvent être interrompus par des isolants souples au point de raccordement. |

+ SOLUTION STANDARD

Dimensionnement : longueur de l’isolation de retour standard 60 cm à partir de la surface intérieure du mur existant ; en l’étendant à 100 cm à partir de la surface extérieure, le nœud du bâtiment est accepté par la PEB

– Impact sur la forme de la surface du mur ou du plancher à l’intérieur (parfois non possible ou souhaité)

+ Peut être utile de le combiner avec l’intégration de techniques (conduit de tuyaux, éclairage, …) |

+ Impact visuel minimal

– Perte d’espace relativement importante

– Une simulation thermique est toujours nécessaire pour déterminer l’épaisseur minimale de l’isolation (car elle dépend de l’épaisseur de la paroi et des propriétés du matériau).

– Cette solution permet d’éviter les dommages (facteur de température suffisamment élevé) mais les pertes d’énergie ne sont réduites que de manière limitée |

Dimensionnement : la règle de base « chemin de moindre résistance > 1 m » peut être utilisée pour rendre le nœud de bâtiment acceptable pour les PEB.

+ Impact visuel et perte d’espace minimaux

– Impact sur l’aspect de la façade, donc pas toujours possible ;

+ Parfois, cela permet à la fois de résoudre un pont thermique et d’apporter une valeur ajoutée architecturale

! Attention aux contraintes thermiques dans la maçonnerie |

| Quelques variantes | |||

|

|

|

|

| La maçonnerie existante est remplacée localement par une maçonnerie isolante.

! Attention : la maçonnerie isolante peut devenir humide : l’impact de celle-ci doit être pris en compte (impact sur la valeur lambda, le transport capillaire de l’humidité, la durabilité…). |

Continuez sur l’ensemble du mur ou du plancher et combinez avec une isolation ou une absorption acoustique.

Afin de limiter les pertes d’énergie, des matériaux super-isolants et isolants peuvent être utilisés dans les premiers 20 à 50 cm du mur.

– Attention : la dalle de plancher peut devenir relativement froide en hiver ; les contraintes thermiques d’impact doivent être vérifiées ; pas de tuyaux sensibles au gel dans le plancher.

|

L’épaississement peut être limité à une bande de chaque côté de la paroi intérieure ou du plancher.

+ Peut être utilement combiné avec l’intégration de techniques (conduite, éclairage, …) |

Peut être intégré dans des éléments de façade décoratifs nouveaux ou existants (par exemple, dans le cas de bâtiments patrimoniaux) et/ou être associé à une isolation à retour limité, par exemple. |

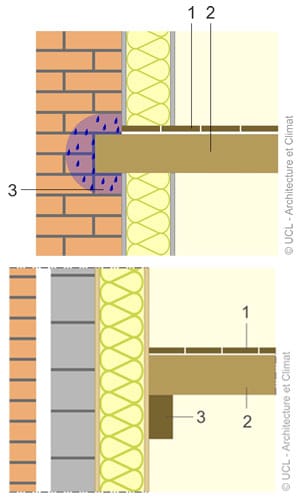

Pour ne pas provoquer de pont thermique et de risque de condensation superficielle autour de la baie, l’isolation thermique doit être prolongée jusqu’à la menuiserie.

Pour augmenter les performances thermiques du retour d’isolation, la finition autour de la baie peut être réalisée en bois (ébrasement et tablette).

Remarque : cette partie s’inspire de la brochure “Méthodes de modification du gros-œuvre – isolation thermique d’un bâtiment existant” et du projet de recherche Renofase mené par la Région Flamande.

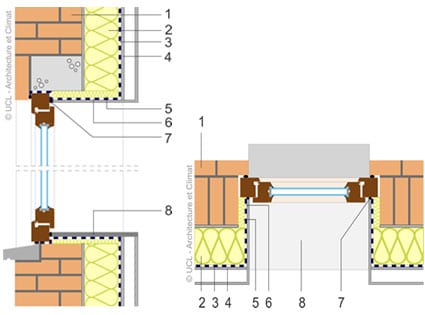

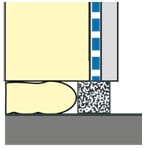

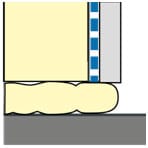

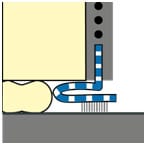

Jonction mur-plancher étanche à l’air

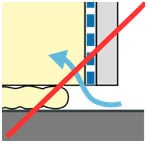

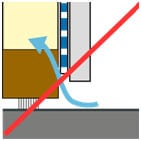

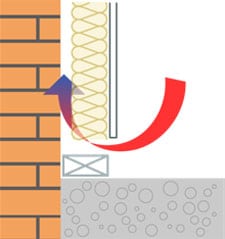

Pour éviter tout risque de condensation interne, les systèmes d’isolation par l’intérieur doivent garantir une parfaite étanchéité à l’air. La ruine des parois peut avoir lieu lorsque de l’air chargé en humidité pénètre derrière la couche d’isolation et condense sur l’arrière de celle-ci.

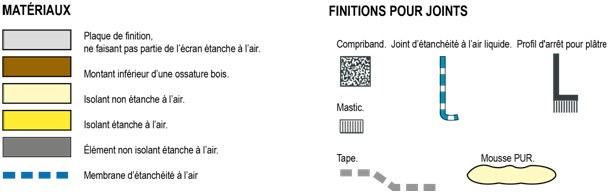

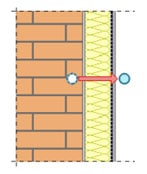

| Couche étanche à l’air((DOBBELS F, RenoFase WP4 – Detaillering van binnenisolatie, WTCB, 2017, p.31-32)) | |||

| Matériau isolant étanche à l’air, placé correctement. | Panneau préfabriqué avec membrane intégrée (la feuille ne dépasse pas des bords du panneau). | Membrane placée séparément entre la finition et l’isolant (la membrane peut dépasser des bords). | Revêtement en plâtre |

| Possibilités de finitions étanches à l’air | |||

|

|

|

|

| Solutions alternatives | |||

|

|

|

|

|

|

||

| Points d’attention | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

Les installations électriques (prises et interrupteurs)

Elles sont disposées dans un espace technique (ménagé entre l’isolant (ou le pare-vapeur) et la finition.

Détail en plan et en coupe :

Les canalisations d’eau

Les canalisations encastrées avant rénovation (isolation par l’intérieur) sont réchauffées par l’ambiance intérieure.

Si aucune précaution n’est prise lorsqu’on isole par l’intérieur, la maçonnerie, et avec elle, la canalisation sont directement exposées au climat extérieur et donc au gel.

Il existe différentes solutions pour protéger la canalisation contre le gel.

Solution n°1 : déplacer le tuyau et le laisser apparent.

Solution n° 2 : (peu pratique) agrandir la saignée dans laquelle se trouve la canalisation et introduire un isolant thermique (mousse expansée, par exemple.)

Solution n° 3 : déplacer le tuyau et le placer dans un espace technique ménagé entre l’isolant (ou le pare-vapeur) et la finition.

Attention : ne pas traverser le pare-vapeur avec le tuyau !

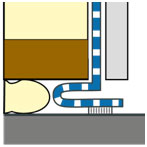

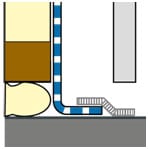

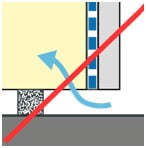

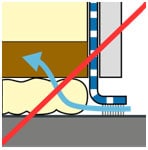

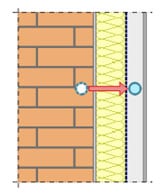

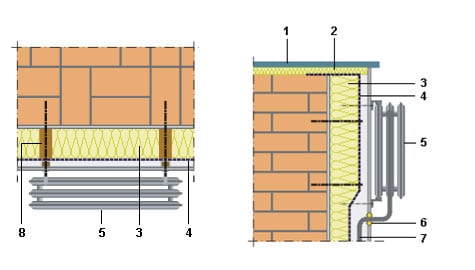

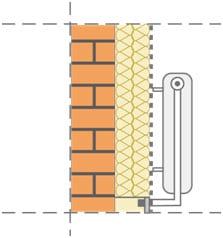

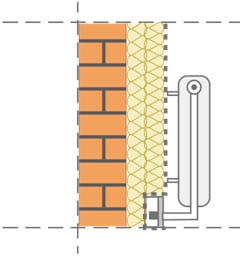

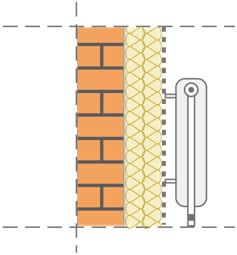

Les radiateurs

Les radiateurs doivent être déplacés et fixés à la nouvelle paroi. Dans ce cas, la structure doit être renforcée.

Le radiateur peut également être posé sur un pied fixé au sol.

Concernant les tuyaux des radiateurs, ceux-ci peuvent soit rester là où ils sont et être prolongés pour alimenter la nouvelle position du radiateur ou alors ils peuvent être déplacés dans le même plan que les corps de chauffe.

Si on garde le tuyau à sa place :

Si on peut déplacer le tuyau :

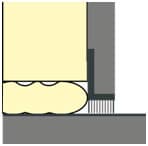

Sol

Lorsque l’isolation des murs est prolongée par l’isolation du sol, cela exige de créer une marche au niveau de l’accès aux autres locaux.

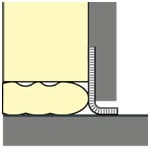

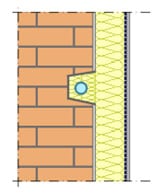

Remplacement des châssis

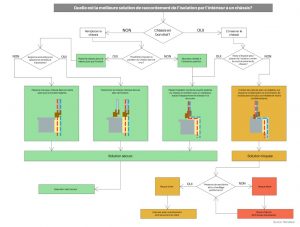

L’organigramme ((DOBBELS F, RenoFase WP4 – Detaillering van binnenisolatie, WTCB, 2017, p.201)) ci-dessous proposé par Renofase, évoque les différentes solutions envisageables pour le placement de nouveaux châssis dans le cas d’une isolation par l’intérieur.

Si vous souhaitez savoir comment évaluer le risque de condensation à partir des données propres à votre bâtiment.

Si vous souhaitez voir, par un exemple, comment évaluer concrètement le risque de condensation au droit d’un pont thermique dans un immeuble de bureau.

Attention ! L’isolation par l’intérieur est la seule technique possible lorsque l’aspect extérieur de la façade doit rester inchangé. Cependant, cette technique d’isolation est délicate et peut engendrer des problèmes. Ainsi, beaucoup d’architectes belges l’évitent.

En respectant une série de principes et en effectuant les vérifications préliminaires nécessaires mentionnées plus bas, cela permet simplement de se mettre le plus possible du côté de la sécurité !

Avant toute chose, il est impératif de traiter tout type de problème d’humidité! Rajouter une couche isolante sur la face intérieur d’un mur a des conséquences importantes sur son comportement hygrothermique. Dès lors, il est impératif de démarrer sur une bonne base, avec un mur sain. Les dommages liés à l’humidité se produisent généralement lorsque des matériaux sensibles à l’humidité sont en contact direct avec celle-ci. La présence de tâches, d’efflorescences, de fissures ou encore d’écaillages sur les murs existants sont autant de signaux révélateurs d’humidité. Le mur doit être complètement sec et exempt de toute trace d’humidité lorsqu’on pose l’isolation par l’intérieur.

Une bonne gestion du climat intérieur a toute son importance dans l’apparition ou non de dommages au niveau des zones sous-isolées. L’ampleur des dégâts est caractérisée par la température ambiante et par l’humidité relative de l’air intérieur. Pour éviter tout risque lié à une isolation par l’intérieur, le bâtiment doit appartenir à la classe de climat intérieur 1 ou 2. Ces classes de confort sont facilement atteintes grâce à des systèmes de ventilation mécanique.

Les ponts thermiques sont les principales failles des systèmes d’isolation par l’intérieur. Ils sont parfois complexes à éliminer mais de nombreuses solutions existent pour les combattre. Une mauvaise gestion des ponts thermiques peut entraîner des moisissures dues à la condensation ainsi que d’importantes pertes d’énergie. Attention cependant que tous les ponts thermiques ne doivent pas nécessairement être réglés. La température minimale de surface dépend beaucoup du climat intérieur : si celui-ci est particulièrement humide, l’augmentation de la température de surface sera plus rapide et une humidité relative critique se produira plus rapidement que dans les climats plus secs. Il est indispensable de ne pas laisser les ponts thermiques insolubles se refroidir trop longtemps pendant les périodes de froid afin que la température de surface des zones non isolées ne tombe pas en dessous de la température en dessous de laquelle le développement de moisissures devient possible.

Des pistes de résolution des situations à risque sont proposées sur cette page.

Pour éviter tout risque de, les systèmes d’isolation par l’intérieur doivent garantir une parfaite étanchéité à l’air. La ruine des parois peut avoir lieu lorsque de l’air chargé en humidité pénètre derrière la couche d’isolation et condense sur l’arrière de celle-ci.

Dans la réalisation d’une enveloppe étanche à l’air, les situations à risque sont les suivantes: le passage des techniques à travers l’enveloppe et les joints entre différents éléments ou matériaux. Des pistes de résolution de ces situations à risque sont proposées sur .

Si vous voulez , il peut être utile de faire appel à un test de pressurisation qui permettra de détecter toutes les fuites, même celles qui ne sont pas visuellement perceptibles. Attention toutefois que ces tests ont pour objectif de détecter les flux d’air qui se produisent entre l’environnement intérieur et extérieur et non au sein d’une construction.

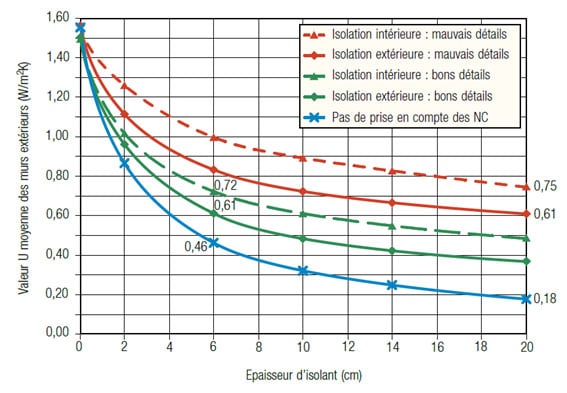

Une fois ces principes pris en compte, une attention particulière doit être portée sur les nœuds constructifs. Un bon traitement de ces nœuds améliore fortement les performances des bâtiments considérés, quelle que soit la technique d’isolation considérée. L’amélioration est de l’ordre de 30 % pour une épaisseur d’isolant de 6 cm et de l’ordre de 70 % pour une épaisseur de 20 cm. Augmenter l’épaisseur d’isolant sans traiter les nœuds constructifs a peu de sens, cela ne permettra pas d’atteindre les performances thermiques recherchées.

Le graphique ci-dessous illustre les valeurs U moyennes des trois façades d’une maison standard, intégrant l’effet des nœuds constructifs pour différentes épaisseurs d’isolant.

Pour en savoir plus sur les techniques de résolution des nœuds constructifs, consultez notre page : Résoudre les nœuds constructifs – isolation par l’intérieur.

Le mur doit être en bon état

Lorsqu’on isole un mur plein par l’intérieur, les variations de température hiver-été et au cours d’une même journée, deviennent plus importantes. Ce qui augmente les contraintes dans la maçonnerie et peut mener à des fissurations.

Si le mur est déjà fissuré, on peut s’attendre à des dégradations suite à l’apport d’une isolation par l’intérieur.

Le mur doit être sec et protégé contre toute pénétration d’eau

Comme mentionné plus haut, le mur doit être sec et protégé de toute pénétration d’eau de pluie, protégé contre les remontées capillaires et ne plus contenir d’humidité de construction.

L’étanchéité à l’eau de pluie d’un mur plein dépend de son type et de son état.

Lorsque le mur est isolé par l’intérieur, l’eau à l’intérieur de la maçonnerie engendre les 2 désagréments suivants :

En outre, lorsqu’une maçonnerie humide a fait l’objet d’une intervention pour la protéger, il y a lieu d’attendre son séchage (6 mois à plusieurs années selon le type et l’épaisseur du mur) avant d’entamer son isolation par l’intérieur.

La disposition doit permettre de traiter les ponts thermiques

Le climat intérieur doit être “normal”

Le climat intérieur doit correspondre au plus à la classe III.

Dans des bâtiments de classe de climat intérieur IV, le risque de condensation à l’interface maçonnerie-isolant est trop important. Dans ce cas des précautions lourdes doivent être prises : une étude approfondie du système et de chaque détail doit être réalisée par un bureau d’étude spécialisé; un soin particulier doit être apporté à la mise en œuvre; les matériaux devront être judicieusement choisis etc.

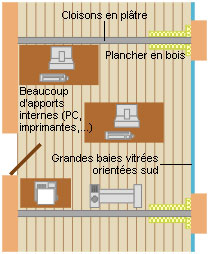

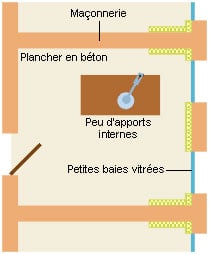

L’inertie thermique doit être suffisante

On vérifiera que la capacité thermique des locaux reste suffisante malgré l’apport de l’isolation du côté intérieur des murs de façade.

Voici des indices d’un risque important de surchauffe en été :

Voici des indices d’un risque faible de surchauffe en été :

Le CSTC propose une démarche de diagnostic afin d’évaluer la faisabilité d’une isolation par l’intérieur. Elle se concentre sur 4 points d’attention qui se déclinent en différentes nuances, indiquant de la pertinence ou non d’une isolation de ce type.

| Technique applicable | Applicabilité inconnue (des contrôles ou études complémentaires peuvent confirmer l’applicabilité de la technique) | Technique déconseillée en l’état (des interventions visant à corriger les défauts constatés peuvent rendre la technique applicable) | |

| Dégâts visibles | Absence de dégâts visibles (traces d’humidité dans les finitions intérieures, écaillage superficiel des briques extérieures, fissures, …) et de sources d’humidité (procéder éventuellement à des mesures du taux d’humidité au moyen d’un humidimètre électrique, p. ex.) | Absence de dégâts visibles, mais présence de sources d’humidité (humidité ascensionnelle, éclaboussures, …) susceptibles d’en provoquer après la pose de l’isolation (procéder éventuellement à des mesures du taux d’humidité au moyen d’un humidimètre électrique, p. ex.) | Présence de taches d’humidité, front d’humidité, sels efflorescents, algues, fissures, écaillage superficiel des briques extérieures (sensibilité au gel) |

| Exposition à l’humidité et au gel | Typologie de la façade et exposition à la pluie | ||

| · Maçonnerie pleine dont l’épaisseur est constituée d’au moins deux briques ou d’une brique et demie, ou moins, en cas d’exposition limitée à la pluie

· Mur massif en béton coulé · Mur creux (isolé ou pas) · Mur intérieur |

Maçonnerie pleine dont l’épaisseur est constituée d’une brique et demie en cas d’exposition à la pluie moyenne à élevée | Maçonnerie pleine dont l’épaisseur est constituée d’une brique ou moins en cas d’exposition à la pluie moyenne à élevée | |

| Installations techniques | |||

| · Absence de conduites d’eau ou d’autres conduites sensibles à l’humidité ou au gel dans la façade.

· L’absence d’installations techniques nécessitant le percement de l’isolant facilitera la mise en œuvre |

· Présences de conduites d’eau ou d’autres conduites sensibles à l’humidité ou au gel dans la façade. | ||

| Planchers intermédiaires | |||

| Plancher en béton ou structure portante en bois non encastrée dans la façade à isoler | Structure portante en bois sans dégradation encastrée dans la façade à isoler | Structure portante en bois avec dégradations encastrée dans la façade à isoler | |

| Caractéristiques des matériaux | Finition extérieure | ||

| · Absence de finition extérieure

· Finition extérieure en bon état, imperméable à l’eau, mais perméable à la vapeur d’eau |

· Finition extérieure dégradée

· Finition extérieure imperméable à la vapeur d’eau (briques émaillées, carrelages, mosaïque, peinture inadaptée, …) |

||

| Matériaux constitutifs de la face extérieure de la maçonnerie (briques, mortier de pose et de jointoiement) | |||

| Matériaux aux performances connues présentant une résistance au gel suffisante | · Absence de dégâts dus au gel visibles

· Mortier à base de chaux

|

· Dégâts dus au gel visibles

· Eléments identifiés comme non résistants au gel |

|

| Finition intérieure | |||

| · Absence de finition intérieure

· Absence de dégâts visibles (fissures, peinture non adhérente, enduit intérieur dégradé, …) · Absence de parties instables |

· Parties instables

· Finition intérieure ne résistant pas à l’humidité ou imperméable à la vapeur d’eau |

Dégâts visibles (fissures, peinture non adhérente, enduit intérieur dégradé, …) | |