Exigences QZEN 2021 (2019 pour les bâtiments publics)

Nouveau !

Depuis le 1er janvier 2018, les labels EcoDesign sont valorisés pour le chauffage. – voir textes réglementaires.

À partir du 1er janvier 2021 (2019 pour les bâtiments publics), les exigences PEB seront renforcées. Les exigences concernant les rénovations ne changent pas.

Vous pouvez vous informer utilement sur l’évolution de la réglementation PEB sur le site de la région.

Introduction

Faisant suite aux engagements de l’Europe face au Protocole de Kyoto, le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté, en 2002, la Directive européenne (2002/91/CE) sur la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments. La directive européenne dans laquelle la réglementation PEB wallonne s’inscrit actuellement est ce qu’on appelle communément la directive PEB recast (refonte) : Directive 2010/31/UE du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Cette directive évalue la Performance Energétique des Bâtiments comme :

« La quantité d’énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l’énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude et l’éclairage. »

Elle impose qu’au lendemain du 31 décembre 2020 tous les nouveaux bâtiments soient à consommation d’énergie quasi nulle : nZEB (Nearly Zero Energy Building) = Q-ZEN (Quasi – Zéro ENergie).

Un bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle est :

« Un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité »

L’énergie produite à partir de sources renouvelables désigne ici :

« Une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine ou hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz »

La directive impose à chacun des États-Membres de définir en droit national ou régional :

- une méthode de calcul de la Performance Energétique des Bâtiments ;

- des exigences minimales relatives à la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants;

- des systèmes de certification de la P.E.B.;

- des exigences concernant l’inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation.

Conformément à la Directive, un certificat attestant la performance énergétique doit ainsi être délivré à chaque moment-clé de la vie des bâtiments résidentiels ou non résidentiels :

- lors de leur construction ;

- lors de leur vente ;

- lors de leur location.

Le certificat a une durée de validité de 10 ans.

Tous les bâtiments de plus de 250 m² occupés par les pouvoirs publics et fréquemment visités par le public doivent être certifiés et le certificat de performance énergétique doit être affiché à un emplacement et d’une manière clairement visible pour le public.

En Belgique, ce sont les autorités régionales qui sont compétentes en matière d’énergie. Ainsi, chacune des régions a dû implémenter la dernière version de la directive. En Région Wallonne, un nouveau décret PEB (recast) fixait, en 2013, le cadre global de l’application de la directive sur la Performance Energétique des bâtiments.

Lien vers le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Un arrêté du Gouvernement wallon (AGW) met en application concrète le décret. Depuis 2014, il a été modifié et complété par quatre nouveaux AGW :

- AGW Méthode 2016 : Arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 2015, qui vise uniquement à remplacer l’annexe A1 Méthode PER 2016).

- AGW NZEB : Arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, qui vise principalement à définir les exigences d’un bâtiment quasi zéro énergie (Q-ZEN), à insérer les annexes A3 (Méthode PEN) et C4 (exigences systèmes), ainsi qu’à remplacer l’annexe C1 (exigences U/R des parois.

- AGW Méthode 2017 : Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, qui vise principalement à remplacer l’annexe A1 (Méthode PER 2017), l’annexe A3 (Méthode PEN 2017) et annexe B1 (DRT 2017).

- AGW Méthode 2018 : Arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, qui vise principalement à remplacer l’annexe A1 (Méthode PER 2018), l’annexe A3 (Méthode PEN 2018) .

L’AGW PEB coordonné est disponible via ce lien.

La méthode PEN

La méthode PEB pour déterminer le niveau de consommation d’énergie primaire des unités non résidentielles neuves est appelée méthode PEN.

Cette méthode est d’application pour toutes les destinations autres que le logement individuel. Les unités industrielles ne sont cependant pas concernées par la méthode PEN.

La réglementation prévoit une subdivision supplémentaire des secteurs énergétiques en parties fonctionnelles. Elles sont caractérisées par des fonctions qui ont des paramètres différents :

- les horaires d’occupation ;

- les températures intérieures de consigne ;

- les gains internes dus aux personnes et aux appareils ;

- les besoins nets annuels pour l’eau chaude sanitaire ;

- la quantité d’humidité à produire ;

- le temps de fonctionnement de la ventilation ;

- le nombre d’heures d’utilisation par mois (en périodes diurne et nocturne) pour l’éclairage ;

- le niveau de confort lumineux.

Les équations utilisées dans la méthode PEN contiennent pour chaque partie fonctionnelle des valeurs dépendant de la fonction.

Exigences

- Umax : coefficient de transmission thermique maximal pour chaque paroi de déperdition [W/m²°K]. Plus la paroi est isolée, plus la valeur U est faible. Les valeurs maximales à satisfaire sont renseignées dans l’Annexe C1 de la PEB.

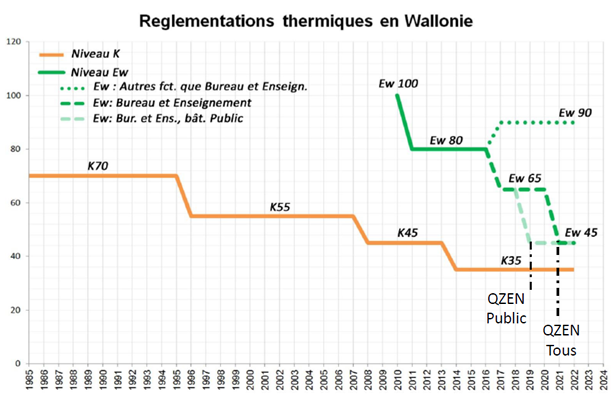

- Niveau K : niveau global d’isolation. Ce niveau K définit l’isolation thermique globale d’un bâtiment. Plus il est petit, meilleur est l’isolation. Le niveau K est déterminé par les caractéristiques d’isolation thermique des éléments de construction et la compacité du bâtiment. (Annexe 3).

- Niveau E : niveau de consommation en énergie primaire du bâtiment (Annexes 1 et 2).

- Ventilation : débits minimaux et dispositifs à prévoir (Annexes C2 et C3).

- Surchauffe : Pour le résidentiel un critère sur le risque de surchauffe est aussi à respecter. Une probabilité d’avoir un refroidissement actif doit être calculé sur base d’un indicateur de surchauffe.

Les exigences sont renforcées au 1er janvier 2019 pour les bâtiments publics et au 1er janvier 2021 pour tous les autres bâtiments (résidentiels et non résidentiels).

Évolution des exigences sur la valeur U maximale des différentes parois en Région wallonne de 2008 à 2022.

Les bâtiments soumis à permis d’urbanisme en Région Wallonne doivent, au Ier janvier 2021, répondre aux exigences suivantes :

<

| NATURE DES TRAVAUX SOUMIS À PERMIS |

Valeurs U |

Niveau K |

Niveau EW |

Consommation spécifique |

Ventilation | Surchauffe | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| U | K | EW | Espec | V | S | ||||

| Procédure AVEC responsable PEB |

Bâtiment neuf ou assimilé |

PER | Maisons unifamiliales Appartements |

<Umax | < K35 + nœuds constructifs |

45 | 85 kWh/m²an |

Annexe C2 |

< 6 500 kh |

| PEN | Bureaux Services Enseignement Hôpitaux HORECA Commerces Hébergements collectifs |

90/45 (1) |

Annexe C3 |

||||||

| I | Industriel |

< K55 |

|||||||

| Rénovation importante |

uniquement éléments modifiés |

(2) | |||||||

| Procédure SANS responsable PEB Déclaration PEB simplifiée |

Rénovation simple y compris chauffé > chauffé |

< Umax des éléments modifiés et neufs |

(2) | ||||||

|

Changement d’affectation non chauffé > chauffé |

< K65 + nœuds constructifs |

Annexe C2 ou C3 |

|||||||

(1) La performance de l’unité PEN est calculée au prorata des exigences (90 ou 45) propre à chacune des parties fonctionnelles.

(2) Amenées et extraction d’air dans les nouveaux locaux et amenées d’air dans les locaux existants si porte et/ou fenêtre remplacée.

Tableau des exigences des valeurs Umax

| Élément de construction | Umax [W/m²K] |

|

|---|---|---|

| Parois délimitant le volume protégé | ||

| Toitures et plafonds | 0.24 | |

| Murs (1) | 0.24 | |

| Planchers (1) | 0.24 | |

| Portes et portes de garage | 2.00 | |

|

Fenêtres: |

1.50 |

|

| Murs-rideaux : – Ensemble de châssis et vitrage – Vitrage uniquement |

2.00 1.10 |

|

| Parois transparentes / translucides autres que le verre : – Ensemble de châssis et partie transparente – Partie transparente uniquement (ex : coupole de toit en polycarbonate, …) |

2.00 1.40 |

|

| Brique de verre | 2.00 | |

| Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes (2) | 1.00 | |

| Parois opaques à l’intérieur du volume protégé ou adjacentes à un volume protégé sur la même parcelle (3) | 1.00 | |

(1) Pour les parois en contact avec le sol, la valeur U tient compte de la résistance thermique du sol et doit être calculée conformément et doit être calculé conformément aux spécifications fournies à l’annexe B1 de l’Arrêté.

(2) A l’exception des portes et fenêtres.

(3) Parois opaques (à l’exception des portes et portes de garage) :

- entre unités d’habitation distinctes ;

- entre unités d’habitation et espaces communs (cage d’escaliers, hall d’entrée, couloirs, …) ;

- entre unités d’habitation et espaces à affectation non résidentielle ;

- entre espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non industrielle.

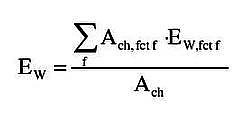

Méthode de calcul EW des unités PEN

où :

- EW : l’exigence de niveau EW pour l’unité PEN, (-) ;

- Ach,fct f : la surface de plancher chauffé ou climatisé de chaque fonction f, calculée conformément à l’annexe A3 de l’arrêté, en m² ;

- Ech,fct f : l’exigence EW pour chaque fonction f, telle que déterminée dans le tableau, (-) ;

- Ach : la surface de plancher chauffé ou climatisé de l’unité PEN calculée conformément à l’annexe A3 de l’arrêté, en m².

Il faut faire la somme de toutes les fonctions de l’unité PEN.

| Fonctions dans l’unité PEN | EW, fct f | |

|---|---|---|

| Hébergement | 90 | |

| Bureau | 45 | |

| Enseignement | 45 | |

| Soins de santé | Avec occupation nocturne | 90 |

| Sans occupation nocturne | 90 | |

| Salle d’opération | 90 | |

| Rassemblement | Occupation importante | 90 |

| Faible occupation | 90 | |

| Cafétéria / réfectoire | 90 | |

| Cuisine | 90 | |

| Commerce / service | 90 | |

| Installations sportives | Hall de sport / Salle de gymnastique | 90 |

| Fitness / Danse | 90 | |

| Sauna / Piscine | 90 | |

| Locaux techniques | 90 | |

| Communs | 90 | |

| Autre | 90 | |

| Inconnue | 90 | |

Exigences des systèmes

Depuis le 1er mai 2016, des exigences s’appliquent aux systèmes (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, ventilation).

| Travaux soumis à permis ou non | Performance | Calorifugeage | Comptage énergétique | |

|---|---|---|---|---|

| Bâtiments existants | Installation Modernisation Remplacement |

Exigence systèmes – Annexe C4 |

||

|

– Chaudières gaz – Machines à eau glacée – Récupérateur de chaleur |

– Conduites d’eau chaude – Conduites d’eau glacée – Conduits d’air |

– Comptage par installation – Comptage entre bâtiments – Comptage entre unités PEB |

||

| Bâtiments à reconstruire et assimilés(2) | Installation | – | – |

Uniquement(1): – Comptage entre bâtiments – Comptage entre unités PEB |

(1) Il s’agit des points 1.6.2.3, 1.6.2.4, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 de l’ annexe C4 (PDF-1013 ko).

(2) Assimilation aux bâtiments à construire :

- Reconstruction ou extension : lorsqu’on crée un volume protégé supérieur à 800 m³ ou lorsqu’on double le volume protégé existant.

- Autres cas : installations ET 75 % de l’enveloppe remplacés.

En pratique

La procédure administrative relative aux exigences P.E.B. pour bâtiment neuf est essentiellement liée à la procédure de permis d’urbanisme. Elle est divisée en deux étapes :

- la déclaration P.E.B initiale avec étude de faisabilité

- la déclaration P.E.B. finale avec établissement du certificat PEB.

| Moment |

Etapes de la procédure |

Définition |

|---|---|---|

|

Dépôt de la demande de permis1. |

DÉCLARATION PEB INITIALE |

Document qui reprend une description succincte des principaux dispositifs et une estimation de la performance énergétique du bâtiment. |

|

Au plus tard dans les 12 mois de l’occupation du bâtiment ou de l’achèvement du chantier et, en tout cas au terme du délai de validité du permis. |

DÉCLARATION PEB FINALE |

Document qui reprend le résultat final et réel de la performance énergétique du bâtiment et décrit les mesures réellement mises en œuvre pour atteindre cette performance. |

1 Une étude de faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes alternatifs doit être réalisée avant l’introduction de la demande de permis d’urbanisme.

Quatre acteurs (définis dans le code wallon) interviennent dans la procédure P.E.B. :

- Déclarant P.E.B. : il est la personne physique ou morale tenue de respecter les exigences P.E.B. Il est en général le maître d’ouvrage ou l’acquéreur.

- Responsable P.E.B. : il est la personne, physique ou morale, désignée par le déclarant (soit, par défaut, l’architecte, soit une personne agréée par le Gouvernement Wallon). Il est le responsable de la conception et des mesures mises en œuvre pour atteindre les exigences P.E.B. jusqu’à l’exécution des travaux. Il est aussi responsable de la rédaction de ces engagements.

- Auteur de l’étude de faisabilité (agréé par le GW et désigné par le déclarant). Ce peut être le responsable PEB lorsque le bâtiment compte moins de 1000 m² de surface utile.

- Le certificateur P.E.B. (agréé par le GW et désigné par le déclarant) pour bâtiments existants.

Des dispositifs de contrôle et des sanctions ont été prévus (Annexe E):

Les contrôles sont effectués par la commune (contrôle succinct lors de l’introduction de la demande de permis) ou la Division de l’Énergie (DGO4) par coups de sonde sur chantier.

En cas de non respects des exigences, des amendes administratives (vers le demandeur, déclarant et/ou responsable PEB) sont de mises. On évaluera aussi la possibilité de réaliser des travaux de mise en conformité.

Documents de référence

La réglementation actuelle comprend 9 annexes déterminant les exigences et les différentes méthodes de calcul :

- ANNEXE 1 – Méthode PER : Méthode de détermination du niveau de consommation d’énergie primaire des unités résidentielles.

- ANNEXE 2 – Méthode PEN : Méthode de détermination du niveau de consommation d’énergie primaire des unités non résidentielles.

- ANNEXE 3 – DRT : Document de référence pour les pertes par transmission. Règles pour le calcul des pertes par transmission dans le cadre de la réglementation PEB. Calcul du coefficient de transmission thermique des parois des bâtiments (valeur U) et du coefficient de transfert thermique par transmission dans les bâtiments (valeur H).

- ANNEXE B2 – NC : Traitement des nœuds constructifs.

- ANNEXE C1 – UR : Valeurs U maximales admissibles ou valeurs R minimales à réaliser.

- ANNEXE C2 – VHR : Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels.

- ANNEXE C3 – VHN : Dispositifs de ventilation dans les bâtiments non résidentiels.

- ANNEXE D – CRE : Méthode de détermination de la consommation spécifique des bâtiments résidentiels dans le cadre de la certification PEB.

- ANNEXE E – SCT : Détermination des amendes administratives.

L’ensemble de ces documents sont accessibles sur le site de la région.

De manière accessible et pratique, le Guide sur la Performance Énergétique des Bâtiments réalisé par l’ULg (CIFFUL) et avec le soutien du SPW est disponible en ligne sur le site de la région.