Sommaire

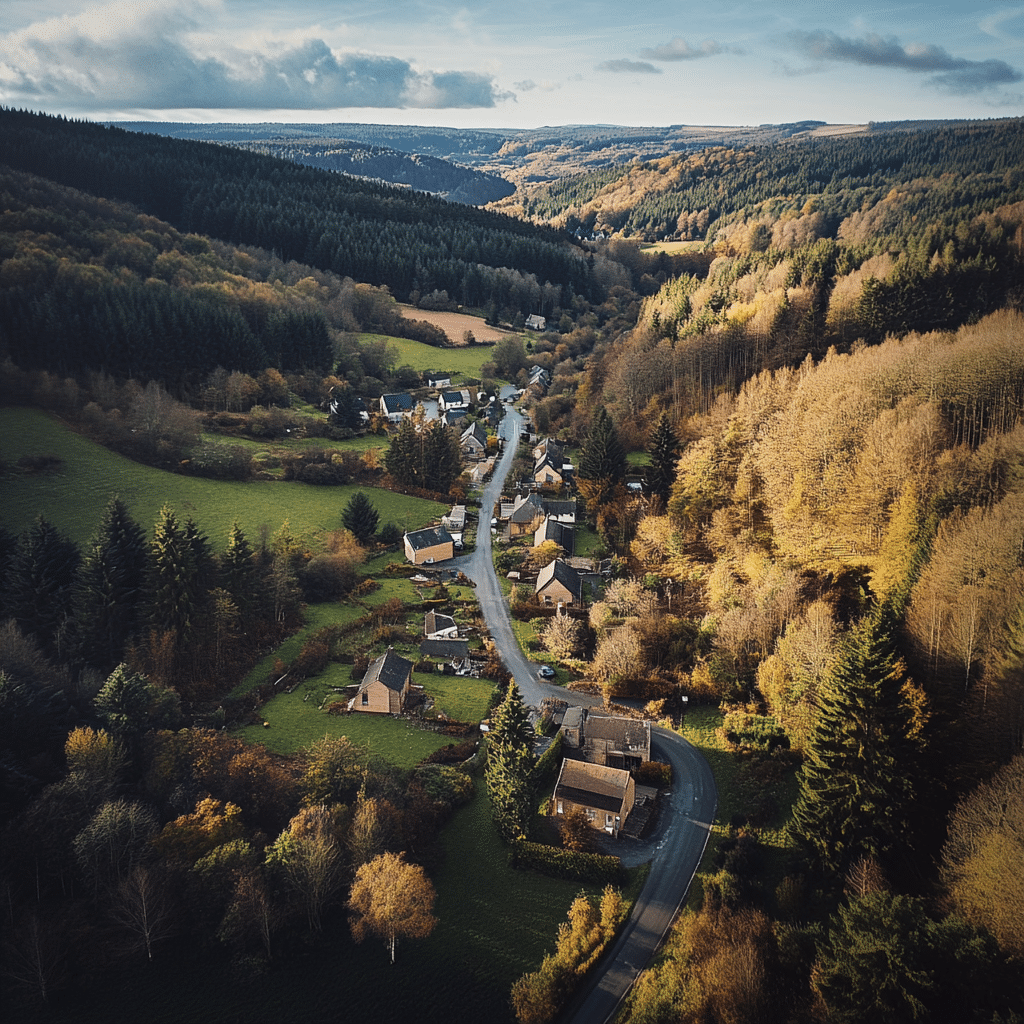

Anhée, située au cœur de la vallée mosane en Région wallonne, est une commune rurale où les espaces boisés dominent le paysage. Cette richesse forestière offre une opportunité unique de valoriser les déchets verts en solution énergétique locale et durable. Le bois, ressource renouvelable et accessible à proximité, s’intègre parfaitement dans la dynamique d’économie circulaire prônée par les territoires ruraux.

Le projet de réseau de chauffage bois, lancé en 2006 avec l’appui du Plan Bois-Énergie et Développement Rural (PBE & DR) de la Région wallonne, est une initiative innovante qui alimente plusieurs entités au sein d’un même bâtiment communal.

Contexte et enjeux

Le réseau de chauffage bois d’Anhée alimente les différentes entités d’un bâtiment communal situé à proximité immédiate de la chaufferie bois, notamment :

- L’administration communale,

- La police locale,

- Les réfectoires et ateliers techniques.

Objectifs principaux :

- Réduction de la dépendance aux énergies fossiles comme le gaz et le mazout.

- Valorisation des déchets verts issus des forêts et des espaces communaux.

- Optimisation des coûts énergétiques à long terme.

- Amélioration du confort thermique des bâtiments communaux, tout en minimisant leur empreinte carbone.

Méthode du chauffage au bois dans une commune : une approche durable et circulaire

Le réseau de chaleur bois d’Anhée repose sur une méthodologie bien structurée qui valorise les ressources locales et assure une distribution fiable et économique.

Voici un aperçu détaillé des étapes clés.

1. Récupération des déchets de bois

Le bois provient principalement des forêts communales et des opérations d’entretien des espaces verts locaux, notamment :

- L’élagage des arbres le long des routes communales.

- L’entretien des parcs et jardins publics.

- Les coupes d’éclaircie dans les forêts communales.

Avantages :

- Réduction des coûts de gestion des déchets verts.

- Utilisation locale limitant les besoins en transport.

- Valorisation des ressources naturelles inutilisées.

Limites :

- Dépendance à un approvisionnement régulier en déchets de bois.

- Nécessité d’une planification rigoureuse pour éviter les pénuries.

2. Transformation en plaquettes

Les résidus de bois sont transformés en plaquettes grâce à des broyeuses, souvent mobiles, pour s’adapter aux différents sites de collecte.

Étapes :

- Broyage des branches et troncs pour obtenir une granulométrie homogène.

- Réalisation sur site ou dans une zone centralisée pour optimiser les coûts.

Points d’attention :

- Contrôle de l’humidité des plaquettes, idéalement entre 15 % et 20 %, pour garantir une combustion efficace.

- Brassage régulier pour éviter la fermentation et l’accumulation d’humidité dans les stocks.

3. Stockage des plaquettes

Les plaquettes sont stockées dans un silo situé à proximité de la chaufferie bois.

Caractéristiques du silo :

- Volume utile : 50 m³.

- Conception : Parois étanches pour protéger les plaquettes de l’humidité extérieure.

- Gestion : Remuage régulier pour éviter la formation d’amalgames humides.

Le volume de plaquettes nécessaire pour une année de chauffe est estimé à 150 m³, couvrant environ 90 % des besoins. En cas de pénurie, la chaudière peut être alimentée en pellets.

4. Alimentation via la vis sans fin

Une vis sans fin transporte les plaquettes du silo à la chaudière, assurant une alimentation automatique et continue.

Fonctionnement :

- Transport précis et constant du combustible vers la chambre de combustion.

- Capteurs pour ajuster le débit en fonction des besoins thermiques.

Défis :

- Blocages possibles si les plaquettes sont trop humides ou contiennent des corps étrangers.

- Usure mécanique nécessitant un entretien régulier.

5. Combustion dans la chaudière bois

La chaudière, de marque Hargassner, installée en 2006 est l’élément central du réseau.

Caractéristiques principales :

- Puissance : 100 kW pour les plaquettes, 109 kW pour les pellets.

- Système de contrôle ajustant automatiquement la température.

- Échangeur de chaleur récupérant l’énergie des gaz de combustion pour chauffer l’eau du réseau.

Entretien courant :

- Vidange hebdomadaire des cendres.

- Nettoyage des conduits pour éviter les dépôts de résidus.

6. Distribution de la chaleur

La distribution de la chaleur produite par la chaudière bois repose sur un réseau hydraulique, permettant d’acheminer efficacement l’énergie thermique vers les différentes entités communales tout en minimisant les pertes. Ce système joue un rôle clé dans la performance globale du chauffage.

Résultats et impact environnemental : un bilan globalement positif

Le réseau de chauffage bois d’Anhée est un exemple concret de transition énergétique réussie à l’échelle locale. Il démontre comment une commune rurale peut tirer parti de ses ressources naturelles pour réduire son empreinte carbone tout en maîtrisant ses coûts énergétiques.

1. Réduction significative des émissions de CO₂

L’utilisation de la biomasse locale, issue des forêts communales et des déchets verts, permet de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Contrairement aux énergies fossiles, la combustion de bois est considérée comme neutre en carbone, car le CO₂ libéré lors de la combustion est compensé par celui absorbé par les arbres pendant leur croissance.

- Points forts :

- Diminution notable des émissions liées au gaz et au mazout dans les bâtiments raccordés.

- Réduction des émissions de transport grâce à l’approvisionnement local.

2. Indépendance énergétique accrue

En s’appuyant sur ses propres ressources forestières et ses déchets verts, la commune limite sa dépendance aux fluctuations des prix des combustibles fossiles et aux tensions d’approvisionnement.

- Avantages :

- Sécurité énergétique renforcée grâce à un approvisionnement contrôlé.

- Capacité d’adaptation en cas de besoin, avec la possibilité d’utiliser des pellets en complément des plaquettes.

- Valorisation d’une ressource renouvelable et locale plutôt que d’importer des énergies fossiles.

3. Valorisation des déchets verts et économie circulaire

Le projet transforme des déchets considérés auparavant comme inutiles en une ressource énergétique précieuse. Les branches issues des coupes d’entretien des forêts, des parcs et des routes sont transformées en plaquettes de bois. Ce système encourage une approche d’économie circulaire et réduit la quantité de déchets verts envoyés en décharge ou traités par d’autres moyens coûteux.

4. Coût opérationnel maîtrisé

Malgré la nécessité d’un entretien régulier, le coût global de fonctionnement du réseau reste compétitif par rapport aux solutions traditionnelles au gaz ou au mazout.

- Détails financiers :

- Coût total d’installation : 141 000 € (comprenant la chaudière, le réseau hydraulique et les travaux de génie civil).

- Entretien : Nécessité d’une maintenance hebdomadaire (vidange des cendres, vérification des vis sans fin, nettoyage des conduits).

- Consommables : 150 m³ de plaquettes par an et 1750 Nm³ de gaz pour couvrir environ 90 % des besoins avec une solution biénergie en cas de pic de demande.

Le retour sur investissement est renforcé par les économies d’énergie réalisées et la stabilité des coûts d’approvisionnement en combustible.

5. Limites et défis du système

Bien que performant, ce modèle présente certaines contraintes, notamment en matière de dimensionnement et de capacité.

- Volumes de combustible importants :

Le réseau nécessite 150 m³ de plaquettes de bois par an, ce qui peut poser des défis logistiques pour des communes ne disposant pas de ressources forestières suffisantes. Ce besoin élevé en combustible limite la possibilité d’étendre ce type de réseau à des infrastructures plus importantes ou à des bâtiments plus nombreux. - Maintenance régulière :

- Les équipements (vis sans fin, silo, échangeurs thermiques) nécessitent une surveillance et des interventions fréquentes pour éviter les blocages et garantir une performance optimale.

- La qualité des plaquettes doit être rigoureusement contrôlée (humidité et calibrage) pour prévenir les dysfonctionnements.

- Adaptabilité limitée aux zones densément peuplées :

Ce type de réseau est particulièrement adapté aux communes rurales disposant de ressources forestières locales. En milieu urbain ou dans des communes sans accès direct à de tels matériaux, son implantation serait plus complexe et coûteuse.

Projets futurs et perspectives

La commune d’Anhée ne compte pas s’arrêter à son réseau de chauffage bois existant. Forte des enseignements tirés de cette première installation, elle envisage un second projet sur la place de Wastia (en projet).

Un second système pour répondre à de nouveaux besoins

Afin de poursuivre son engagement dans la transition énergétique, la commune prévoit l’installation d’un second réseau de chauffage bois sur la place de Wastia. Ce nouveau système viserait à alimenter plusieurs infrastructures publiques situées à proximité : une école, une salle communale, un club sportif et une église.

Objectifs clés :

- Réduire davantage la dépendance aux combustibles fossiles.

- Tirer profit des travaux de rénovation prévus pour inclure directement les infrastructures nécessaires au réseau de chaleur.

- Optimiser la gestion énergétique de plusieurs bâtiments situés dans une même zone pour réduire les coûts d’installation et de fonctionnement.

Leçons apprises et recommandations

Points forts :

- Valorisation des ressources locales.

- Réduction des émissions et des coûts à long terme.

- Exemple concret d’économie circulaire.

Points faibles :

- Nécessité de volumes importants de broyat pour alimenter le système.

- Maintenance régulière et gestion rigoureuse des stocks.

- Limitation à des projets de petite échelle dans des communes rurales disposant de ressources forestières suffisantes.

Recommandations :

- Investir dans un testeur d’humidité pour assurer la qualité des plaquettes.

- Optimiser le dimensionnement des réseaux pour éviter la sous-utilisation des équipements.

- Sensibiliser les communes rurales à l’intérêt de ce modèle, tout en évaluant la faisabilité locale.

Conclusion

Le réseau de chauffage bois d’Anhée démontre qu’une gestion énergétique locale et durable est non seulement possible, mais également bénéfique sur les plans environnemental, économique et social. En valorisant les ressources forestières communales et les déchets verts, ce modèle repose sur une approche circulaire exemplaire, réduisant les émissions de CO₂ et limitant la dépendance aux combustibles fossiles.

Ce projet met en lumière les avantages d’une énergie renouvelable et locale, tout en soulignant les défis liés à la logistique et à l’entretien d’un tel système.

Bien qu’il soit particulièrement adapté aux communes rurales disposant de ressources forestières abondantes, le réseau de chauffage bois d’Anhée sert de référence inspirante pour d’autres territoires souhaitant s’engager dans la transition énergétique.