Introduction

Parmi les normes prises en compte dans la certification de la PEB, se retrouve celle qui concerne la ventilation des bâtiments résidentiels et non résidentiels.

Quelle est cette norme ?

Le document intitulé Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6) est le fruit d’une réflexion au niveau européen qui part du constat que la consommation énergétique d’un bâtiment dépend aussi de son ambiance intérieure. Lorsque celle-ci n’est pas au niveau requis, elle peut avoir des conséquences sur la santé et le bien-être des occupants, sur le budget des employeurs, des propriétaires et de la société. Au contraire, lorsque les normes sont respectées, le confort des occupants, travailleurs ou visiteurs leur permet d’être plus productifs et en bonne santé.

Elle spécifie les paramètres sur lesquels se baser pour définir et évaluer la qualité de l’ambiance intérieure d’un bâtiment. Suite au passage d’un auditeur, des prescriptions seront à prendre en compte afin de concevoir, améliorer ou maintenir la qualité de l’ambiance intérieure. Les critères servent à calculer le dimensionnement des systèmes à mettre en place, concevoir ou changer.

Pour mesurer la qualité de l’ambiance intérieure et, par conséquent, améliorer la performance énergétique d’un bâtiment, cette norme dépend de critères et d’unités de mesure afin d’évaluer objectivement la qualité de la ventilation des bâtiments.

Quels sont ses critères ?

La norme sur la ventilation des bâtiments :

- inclut des critères liés au dimensionnement des systèmes des bâtiments et leur inconfort thermique

- s’applique à des bâtiments

- où il y a occupation humaine

- dont les horaires d’occupation sont pris en compte

Dans le cadre de cette norme sur la ventilation des bâtiments, interviennent les critères suivants :

- la qualité de l’air intérieur

- l’ambiance thermique

- l’éclairage

- l’acoustique

- l’humidité

Nous allons développer chacun de ces cinq critères. Nous verrons comment ils sont analysés et quelles sont les valeurs par défaut requises dans le texte au niveau européen en 2019. Le texte a été pensé pour s’adapter à des valeurs nationales ou régionales. Des documents juridiques mis en place par chaque état et/ou région rendent cette norme européenne flexible et composée de deux annexes qui distinguent :

- les valeurs par défaut (Annexe B) qui seront illustrées pour chaque critère

- des tableaux vides de valeurs à adapter (Annexe A) par l’auditeur en fonction de ce qui est prescrit au niveau local (national ou régional).

A qui cette norme est-elle destinée ?

La documentation à laquelle nous ferons référence ici est à la disposition :

- Des autorités de réglementation qui se baseront sur des choix obligatoires prescrits au niveau national ou régional

- Des architectes, des ingénieurs

Une terminologie spécifique disponible en début du document de référence est définie pour chacun des postes propre à chaque critère.

-

La qualité de l’air intérieur

Pour juger de la qualité de l’air intérieur des bâtiments, les auditeurs devront se baser sur :

- Le contrôle de la source non humaine de polluants de l’air à diminuer, éliminer ou atténuer grâce à des systèmes de ventilation adaptés.

- La ventilation (mécanique, naturelle ou hybride) qui est analysée sur base de son débit et de son dimensionnement.

- Les périodes d’occupation des lieux qui définiront le dimensionnement du débit de ventilation.

- Les dommages du bâtiment qui seront également pris en compte pour évaluer si la ventilation est suffisante ou pas pour limiter les conséquences de la condensation (des surfaces, des matériaux et de la structure) par exemple, sur la qualité de l’air.

L’auditeur sera tenu d’indiquer dans son rapport :

- la méthode de dimensionnement

- les sources de polluants identifiées et le type de ventilation nécessaire à leur réduction ou élimination.

- la méthode qui sert à établir le débit d’air en fonction de l’occupation

Pour définir le dimensionnement de la ventilation nécessaire, il existe trois méthodes :

- La méthode de la qualité de l’air perçue permettra d’identifier le potentiel polluant ambiant et les normes requises pour le diluer via une ventilation adéquate. Le tableau[1] ci-dessous reprend les catégories de qualité d’air attendues dans les bâtiments non-résidentiels pour personnes « non adaptés » (personnes au faible métabolisme et régulation moins efficace de la température corporelle telles que les personnes âgées) et dans les bâtiments résidentiels pour personnes adaptées.

Tableau 4 – Catégories de qualité d’ambiance intérieure

| Catégorie |

Niveau attendu |

| QAII |

Haute |

| QAIII |

Moyenne |

| QAIIII |

Modérée |

| QAIIV |

Faible |

| NOTE : Dans les tableaux, seuls les numéros de catégorie sont utilisés sans le symbole QAIx |

Selon l’annexe B et ses valeurs par défaut, le renouvellement de l’air s’exprime en litre par seconde par personne et la valeur ne peut jamais être en-dessous de 4 l / s par personne.

La ventilation dilue ou élimine les polluants :

- émis par les personnes (bio-effluents)

- émis par le bâtiment et les systèmes

Sa capacité sera établie dans un rapport entre les deux (nombre d’occupants et type de bâtiment).

Voici deux tableaux[2] avec les valeurs par défaut pour les deux sources de polluants :

Tableau B6 – Débits de ventilation de dimensionnement pour des personnes sédentaires, adultes, non adaptées, pour diluer les émissions (bio-effluents) dues aux personnes, pour différentes catégories

| Catégorie |

Pourcentage attendu d’insatisfaits |

Débit d’air par personne non adaptée

I / (s par personne) |

| I |

15 |

10 |

| II |

20 |

7 |

| III |

30 |

4 |

| IV |

40 |

2,5 |

Tableau B7 – Débits de ventilation de dimensionnement pour diluer les émissions dues aux différents types de bâtiments

| Catégorie |

Bâtiment très peu polluant, LPB-1

I/(s m²) |

Bâtiment peu polluant, LPB-2

I/(s m²) |

Bâtiment non faiblement polluant, LPB-3

I/(s m²) |

| I |

0,5 |

1,0 |

2,0 |

| II |

0,35 |

0,7 |

1,4 |

| III |

0,2 |

0,4 |

0,8 |

| IV |

0,15 |

0,3 |

0,6 |

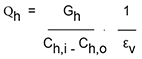

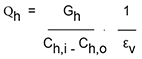

- La méthode des valeurs limites de substances polluantes et le débit de ventilation nécessaire à sa dilution se basent sur la formule suivante[3]:

- Qh : est le débit de ventilation requis pour la dilution, en m² par seconde ;

- Gh : est le débit de génération de la substance, en microgrammes par seconde ;

- Ch,i : est la valeur guide de la substance, en microgrammes par m² ;

- Ch,o : est la concentration en substances de l’ait fourni, en microgrammes par m² ;

- εv : est l’efficacité de la ventilation.

Cette deuxième méthode de calcul se base sur la concentration des substances polluantes émises sous forme de CO2 et présentes dans le tableau[4] des valeurs par défaut ci-dessous.

Tableau B.9 – Concentrations en CO2 de dimensionnement par défaut au-dessus de la concentration extérieure en supposant une émission de CO2 normalisée de 20 L/(h/personne)

| Catégorie |

Concentration correspondante en CO2 au-dessus de celle extérieure, en PPM, pour des personnes non adaptées |

| I |

550 (10) |

| II |

800 (7) |

| III |

1 350 (4) |

| IV |

1 350 (4) |

- La méthode du débit minimum d’air de ventilation est ici défini pour satisfaire aux exigences de la qualité de l’air perçue et à la santé des personnes dans la pièce occupée.

Elle implique une distinction entre bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

- Les méthodes énumérées ci-dessus sont prescrites pour les bâtiments non-résidentiels si aucune norme nationale n’a été définie.

- Pour les bâtiments résidentiels, le débit de ventilation se base sur un taux horaire à appliquer pour le renouvellement de l’air.

La certification et les normes concernant la qualité de l’air impliquent enfin une analyse de l’accès aux fenêtres ouvrables par les personnes occupants le bâtiment et de la filtration et épuration de l’air qui permettent de réduire

- la quantité de substances polluantes dans l’air via des prises d’air extérieures

- les odeurs et contaminants gazeux grâce à un système d’épuration circulaire

- la pollution de l’air intérieur via un système de filtration secondaire.

Cette troisième méthode se base sur le débit d’air de ventilation selon la superficie de la pièce en mètres carrés. Elle diffère selon qu’il s’agisse de bâtiment résidentiels ou pas. Voici un tableau[5] de valeurs par défaut pour un bureau.

Tableau B10 – débits d’air de ventilation de dimensionnement prédéfinis par défaut pour un bureau (personne non adaptée)

| Catégorie |

Débit total d’air de ventilation de dimensionnement pour la pièce |

| I/(s par personne) |

I/(sec.m²) |

| I |

20 |

2 |

| II |

14 |

1,4 |

| III |

8 |

0,8 |

| IV |

5,5 |

0,55 |

-

l’ambiance thermique

Pour les bâtiments chauffés ou refroidis mécaniquement, l’auditeur objectivera son évaluation sur base du type d’activité et l’isolation thermique des vêtements des occupants selon les saisons. Le dimensionnement des systèmes de refroidissement devra donc être calculé en fonction de valeurs de confort maximale pour le refroidissement (en été) et minimale pour le chauffage (en hiver).

Pour évaluer l’ambiance thermique du bâtiment, les critères utilisés concernent :

- la conception du bâtiment tels que le dimensionnement de ses fenêtres, la protection solaire ou sa masse, entre autres.

- les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA).

Les valeurs de référence par défaut pour estimer une ambiance thermique requise diffèrent selon :

- le type de bâtiment (résidentiels et non-résidentiels)

- le type d’espace où l’activité peut être

- sédentaire, comme dans une salle de séjour

- active, en déplacement ou debout tel que les locaux de service et de stockage.

- le type de travail qui allie sédentarité et activité tels que des bureaux individuels, cafétérias, salles de classe ou de réunion.

Ces valeurs servent au dimensionnement des bâtiments avec systèmes mécaniques de chauffage et de refroidissement utilisés durant les saisons correspondantes.

Pour les bâtiments sans systèmes mécaniques mais dotés uniquement d’ouvertures de type fenêtres ou lanterneaux, la valeur de référence se base sur des recommandations qui dépendent de la température extérieure.

Dans le cadre d’une activité sédentaire où les occupants sont en mesure d’adapter leurs tenues vestimentaires :

- En été, ce sont des critères adaptatifs qui régissent la certification thermique.

- En hiver, l’auditeur se basera sur les valeurs par défaut au même titre qu’un bâtiment avec système de chauffage mécanique.

Aussi, l’augmentation de la vitesse de l’air en été pour ce type de bâtiment accepte les systèmes artificiels tels que des ventilateurs à condition que ceux-ci soient sous le contrôle des occupants.

Chaque bâtiment, zone, pièce et catégories d’occupant sont pris en compte pour définir l’ambiance thermique constatée et les températures requises à atteindre. Par conséquent, l’inconfort thermique est quantifiable par des catégories représentées dans l’annexe B et les valeurs par défaut au niveau européen dans le tableau[6] ci-dessous :

Pour les bâtiments sans systèmes mécaniques, les critères d’évaluation sont les mêmes que ci-dessus. Une exception est faite pour des immeubles de bureaux ou similaires où aucune tenue n’est imposée et où l’occupation est relativement sédentaire. Le fait que les occupants aient accès à des ouvertures tels que fenêtres, volets ou lanterneaux doit être intégré dans le rapport.

Enfin, des calculs saisonniers, mensuels et horaires sont à intégrer dans le calcul énergétique de l’ambiance thermique requise.

-

L’éclairage

Dans la certification de la PEB, l’éclairage est un autre critère à évaluer. En effet, une luminosité adéquate est requise afin que les occupants puissent effectuer leurs tâches visuelles dans un confort défini. Les types de tâches serviront de critères pour définir des niveaux d’éclairement. Une différence entre les bâtiments résidentiels et non-résidentiels est à prendre en compte dans l’évaluation :

Bâtiments non-résidentiels : il faut qu’un niveau de lumière du jour soit atteint pour le confort des travailleurs. Des exceptions sont faites telles que pour les infrastructures sportives. Les niveaux à atteindre sont repris dans le tableau[7] suivant :

Tableau B.1B – exemples de critères pour certains bâtiments et espaces selon la série EN 12464

N° de réf. selon

l’EN 12464-1:2011 |

Type d’espace, de tâche ou d’activité |

Em

lx |

5.26.2

5.26.5 |

- Bureaux – Ecriture, saisie, lecture, traitement de données.

- Salles de conférence et de réunion.

|

500 |

| 5.36-5.36.3 |

- Bâtiments d’enseignement, salles de classe, salles de travaux dirigés, salles de classe pour cours du soir et formation des adulters, auditoriums, amphithéâtre.

|

500 |

| 5.36.24 |

- Locaux scolaires, bâtiments d’enseignement, salles de sport, gymnases, piscines.

|

300 |

| NOTE : Utilisation spécifique de tâches visuelles non encore identifiée. Pour un éclairage spécifique de dimensionnement détaillé, des normes telles que l’EN 12464-1 sont nécessaires. |

Bâtiment résidentiels : Lumière du jour, lumière électrique et combinaison des deux doivent être prises en compte. Notons que, même si un minimum d’éclairage naturel est requis, il ne faut pas qu’il provoque l’éblouissement ou la surchauffe.

-

L’acoustique

Lorsqu’elle parle d’acoustique, la norme inclut le bruit provoqué par les systèmes de ventilation, filtration, refroidissement ou chauffage. Les niveaux sonores sont évalués sur base de la pression acoustique, sa réverbération et son absorption.

Elle prend en compte que le son émanant des systèmes de ventilation, par exemple, peut servir à masquer d’autres sources de bruit et maintenir une confidentialité acoustique.

Les sons venant de l’extérieur sont compris dans le rapport. Mais des prescriptions en termes d’isolation acoustique peuvent être imposées sur base du bruit des équipements techniques et la limitation de leur pression acoustique mais pas sur base du bruit extérieur. Ceci dit, la certification de performance énergétique ne validera pas forcément des ouvertures de type fenêtres comme unique ventilation si le bruit extérieur est trop élevé par rapport au niveau acoustique imposé.

Le tableau ci-dessous comporte des valeurs qui ne concernent que le bruit présent à l’intérieur du local et provoqué par les systèmes de ventilation et de chauffage, par exemple.[8]

Tableau B.20 – Exemple de niveau sonore continu équivalent de dimensionnement LAeq,nT [DB(A)] pour des sources continues

| Bâtiment |

Type d’espace |

Niveau sonore continu équivalent Leq,nT,A [DB(A)] |

| I |

II |

III |

| Résidentiel |

Salle de séjour |

< 30 |

< 35 |

< 40 |

| Chambres |

< 25 |

< 30 |

< 35 |

| Lieux publics |

Auditoriums |

< 24 |

< 28 |

< 32 |

| Bibliothèques |

< 25 |

< 30 |

< 35 |

| Cinémas |

< 24 |

< 28 |

< 32 |

| Musées |

< 28 |

< 32 |

< 36 |

| Lieux commerciaux |

Magasins de détail |

< 35 |

< 40 |

< 45 |

| Grands magasins, supermarchés |

< 40 |

< 45 |

< 50 |

| Hôpitaux |

Chambres |

< 25 |

< 30 |

< 35 |

| Salles de consultation |

< 32 |

< 36 |

< 40 |

| Salles d’opération |

< 35 |

< 40 |

< 45 |

| Hôtels |

Chambres d’hôtel |

< 25 |

< 30 |

< 35 |

| Réception, halls d’entrée |

< 30 |

< 35 |

< 40 |

| Bureaux |

Petits bureaux |

< 30 |

< 35 |

< 40 |

| Bureaux paysagés |

< 35 |

< 40 |

< 45 |

| Salle de réunion |

< 30 |

< 35 |

< 40 |

5. L’humidité

Deux types de critères influent sur le taux d’humidité requis pour un bâtiment

- le confort thermique et la qualité de l’air intérieur

- les exigences physiques pour le bâtiment (condensations, développement de moisissures, etc.).

Des exceptions pour des bâtiments de type musées, monuments historiques ou églises sont à signaler. Des exigences additionnelles relatives à l’humidité doivent être prises en compte.

Il est rare que l’humidification ou la déshumidification de l’air d’une pièce soit demandée. Cependant, le fait qu’elles soient préexistantes à l’excès doit être évité.

Des limites sont imposées et doivent être indiquées dans le rapport. Comme pour les autres critères, l’occupation ou l’inoccupation du bâtiment entrent en jeu. Même si les bâtiments non occupés ne sont pas censés être humidifiés (sauf pour les musées, par exemple), ils peuvent, en revanche être tenus d’être déshumidifiés afin d’éviter sa détérioration.

Voici un tableau[9] reprenant les critères utilisés pour prescrire une conception et un dimensionnement en adéquation avec les calculs énergétiques.

Tableau B.16 – Exemple de critères de dimensionnement recommandés pour l’humidité dans des espaces occupés si des dispositifs d’humidification ou de déshumidification sont installés

| Types de bâtiment / espace |

Catégorie |

Humidité relative de dimensionnement pour la déshumidification % |

Humidité relative de dimensionnement pour l’humidification % |

Espaces dans lesquels les critères d’humidité sont liés à l’occupation humaine.

Des espaces particuliers (musées, églises, etc.) peuvent nécessiter d’autres limites. |

I |

50 |

30 |

| II |

60 |

25 |

| III |

70 |

20 |

|

|

|

Conclusion

Via cette norme, nous aurons compris que les valeurs par défaut ne peuvent pas toujours s’adapter à tous les pays européens vu la différence de nos climats et nos habitudes de consommation thermique, notamment. La flexibilité de cette norme belge permet d’adapter les valeurs sur base de textes juridiques adaptés par nos autorités.

Si vraiment aucune valeur (par défaut ou d’adaptation) n’était présente dans la version européenne ou nationale, l’Organisation Mondiale de la Santé constitue un guide des références à suivre. C’est le cas des valeurs concernant les polluants intervenant sur la qualité de l’air intérieur tels que le benzène, les hydrocarbures, l’ozone ou les particules en suspension dans l’air.

Nous avons vu que l’évaluation concernant la ventilation des bâtiments s’intègre dans la prise un compte d’une série de critères indirects qui semblent aller de soi telle que l’humidité, la qualité de l’air ou le confort thermique. Mais l’intégration des critères acoustiques et lumineux n’est pas négligeable une fois que nous relisons leur implication en termes de bien-être et de santé publique.

Une fois chaque critère analysé pour la ventilation des bâtiments, des améliorations sont parfois à envisager afin d’optimiser la santé des occupants des bâtiments concernés. Une fois les améliorations ou les conceptions de nouveaux systèmes de ventilation installés, c’est non seulement l’occupant, le visiteur, le travailleur ou le propriétaire qui seront impactés mais aussi toute la société qui, indirectement, se voit affectée positivement par les actions mises en place au niveau national, européen voire mondial.

De la productivité des travailleurs en passant par l’économie énergétique et environnementale, la norme a pour objectif d’optimiser notre rapport à l’humain et à la nature.

[1] Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Tableau 4 — Catégories de qualité d’ambiance intérieure, page 18

[2] Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6)

- Tableau B.6 — Débits de ventilation de dimensionnement pour des personnes sédentaires, adultes, non adaptées, pour diluer les émissions (bio‐effluents) dues aux personnes, pour différentes catégories

- Tableau B.7 — Débits de ventilation de dimensionnement pour diluer les émissions dues aux différents types bâtiments, page 54

- Tableau B.9 – Concentrations en CO2 de dimensionnement par défaut au‐dessus de la concentration extérieure en supposant une émission de CO2 normalisée de 20 L/(h par personne), page 55

[3] Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Formule (2), page 22

[4] Idem, Tableau B.9 — Concentrations en CO2 de dimensionnement par défaut au‐dessus de la concentration extérieure en supposant une émission de CO2 normalisée de 20 L/(h par personne), page 55

[5] Idem, Tableau B.10 — Débits d’air de ventilation de dimensionnement prédéfinis par défaut pour un

bureau (personne non adaptée), page 55

[6] Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Tableau B.3 — Critères de dimensionnement d’inconfort thermique local, page 48

[7] Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Tableau B.18 — Exemples de critères pour certains bâtiments et espaces selon la série EN 12464, page 60

[8] Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Tableau B.20 — Exemples de niveau sonore continu équivalent de dimensionnement, LAeq,nT [dB(A)] pour des sources continues, page 61

[9] Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Tableau B.16 — Exemple de critères de dimensionnement recommandés pour l’humidité dans des espaces occupés si des dispositifs d’humidification ou de déshumidification sont installés, page 59