SmartBuilding : programmation des plages horaires

La programmation de plage horaire permet principalement de couper les appareils et systèmes aux moments où ceux-ci sont inutiles. C’est de cette manière et avec peu d’efforts que des économies peuvent être réalisées. Mais cela, une GTC classique peut également s’en charger.

Un Smartbuilding va plus loin, des consignes beaucoup plus précises peuvent être attribuées pour chaque tranche horaire (éclairage à 100% pendant les cours, éclairage à 80% pendant les pauses, …). Mais, surtout, la programmation « de base » s’auto-adapte en fonction de l’information remontée par les capteurs :

- Déduction de l’absence/présence par :

- Géolocalisation des smartphones des utilisateurs,

- État du système d’alarme,

- Détection de présence,

- Activation d’équipements

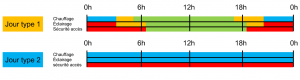

Généralement le système de gestion permet la mise en place d’un planning différent pour chaque jour de la semaine, peut tenir compte des vacances et, éventuellement, d’évènements ponctuels (portes-ouvertes le weekend, réception le soir, …). Pratiquement, l’utilisateur définit une série de journées types (couramment de 5 à 7), comme sur l’exemple ci-dessous. Il décide des horaires et des régimes pour chaque sous-système pilotable par le centre de gestion.

Dans un second temps, il spécifie quel jour de la semaine correspond à quel planning journalier type. Plusieurs « semaines types » peuvent ainsi être paramétrées.

Une fois que la semaine type est planifiée, la gestion dite « calendrier » permet ensuite de corriger manuellement pour les exceptions (vacances, évènements, …).

Mais, comme l’humain est imprévisible, il arrive que les heures s’allongent ou qu’un samedi puisse servir pour rattraper un cours ou son retard dans la remise d’un dossier. Pour éviter de se retrouver dans des locaux froids, sans éclairage et avec un pc qui refuse de s’allumer (et oui, toutes les charges sur les prises et appareils en veille sont chassées !), il existe généralement une fonction permettant d’introduire une exception pour une certaine période grâce à laquelle il n’est pas nécessaire de modifier le réglage normal et risquer d’oublier de le rétablir.

La programmation des consignes et des niveaux

Jouer avec les consignes de température ou les niveaux d’éclairement (pour ne citer qu’eux) pour réaliser des économies d’énergie est souvent un énorme défi si l’on ne veut pas affecter le confort des occupants. Dans un bâtiment classique mono-zone ou insuffisamment zoné, disposant de peu de points de mesure et d’une seule température de consigne générale, la marge de manœuvre pour réaliser des économies d’énergie est très faible si l’on veut éviter les plaintes.

Heureusement, dans un smartbuilding, le nombre de zones peut être très élevé, évolutif et leur dimension réduite permettant une détermination plus adaptée des niveaux et une gestion plus fine de la régulation.

Grâce à cela ainsi qu’à la multitude de capteurs et au centre de gestion, les consignes pourront évoluer et dépendre, entre autres, du :

- Moment de la journée (voir « programmation des plages horaires »),

- La présence et le nombre d’occupant dans une zone,

- L’activité des occupants (mesurée ou planifiée),

- L’humidité,

- La dimension de la zone,

- L’exposition solaire de la zone,

- L’inertie et la latence à la relance spécifique de la zone,

- Les charges internes de la zone…

- D’un éventuel contrôleur local d’ajustement pour chaque zone (par exemple, pour déroger de ±2°C à la température prévue par le système)

Grâce à ces nouvelles possibilités, la régulation pourra s’adapter afin que chaque occupant de chaque espace soit dans une situation de confort adaptée à son activité et sa localisation dans le bâtiment. Par ailleurs, l’inoccupation sera planifiée ou détectée et les consignes seront adaptées (extinction de la lumière, réduction du taux de renouvellement horaire de la ventilation hygiénique, …)

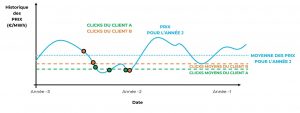

Dans certains bâtiments, les plus intelligents, l’historique des mesures et des actions est conservé et analysé par le centre de gestion pour s’ajuster continuellement. Ainsi, si les occupants d’un local diminuent systématiquement la température de leur zone dans certaines conditions (une plage horaire, un type d’ensoleillement, un certain jour de la semaine, …), le centre de gestion, s’il est suffisamment « smart », s’auto-adaptera progressivement en diminuant la température de consigne lorsque ces conditions sont réunies ou, encore mieux, lorsqu’elles sont sur le point d’être réunies.

Cliquez Ici pour avoir plus d’information sur les principes de régulation !

Les alarmes

Les alarmes sont un des aspects les plus importants concernant les fonctionnalités des smartbuilding. Une alarme dans le monde de la domotique, du smart building ou objets connectés n’est pas à comprendre uniquement comme l’expression un problème mais dans un sens plus large comme un « évènement » pouvant déclencher une ou des actions.

Les alarmes sont des dérogations automatisées (préprogrammées) qui vont temporairement produire des exceptions autonomes dans le déroulement planifié des choses en fonction d’évènements.

Bien sûr il s’agit aussi de reporter les suspicions d’avarie d’un système (coupure, baisse de rendement, …), les capteurs défaillants, les ruptures de communication/connexion entre appareils …

Mais une avarie reste un évènement au sens large avec des actions conséquentes, par exemple :

- Compte tenu des conditions climatiques et de la puissance demandée à la chaufferie, le système détecte que la température des locaux monte anormalement lentement pendant plus d’une heure. Il y a donc un problème, l’alarme X est déclenchée.

- L’Alarme X déclenche des actions :

- Action Y1 : coupure de protection des organes de chauffe

- Action Y2 : notification au gestionnaire

- Action Y3 : affichage du message d’erreur adéquat

- Action Y4 : activation d’un système de dépannage si présent

Cet aspect est fondamental et c’est par ce système d’alarme que des systèmes différents peuvent avoir des relations du type « si X alors Y ». Ceci pouvant être agrémenté de conditions de manière quasiment illimitée.

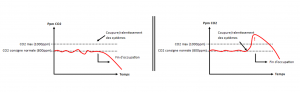

Par exemple, une alarme peut être programmée de la manière suivante : si le taux de CO2 excède 1500ppm dans une pièce, alors, lors du déclenchement de cette alarme, l’ordre est donné à la ventilation de doubler le débit d’air. Une seconde alarme pourra être programmée : Si le niveau de CO2 repasse sous les 1000ppm, alors, le débit peut retrouver son niveau normal. Lorsque le système est plus perfectionné, plutôt que de fonctionner par paliers, celui-ci aura la possibilité de moduler le débit en continu.

Pour enrichir notre chaîne, nous pourrions, en cas de dépassement de 2000ppm, demander au système de l’inscrire dans un registre accompagné de l’heure, du lieu et de la durée, par exemple. Nous pourrions également paramétrer le système pour qu’il envoie une notification au gestionnaire du bâtiment lors du dépassement de ce seuil pendant une durée supérieure à 2 heures.

Ce type de logique peut s’appliquer à pratiquement toutes les sondes et tous les systèmes. Ce n’est plus qu’une affaire d’imagination.

Pour conclure et résumer, le flux d’informations traitées par le centre de gestion ne peut être suivi par le gestionnaire du bâtiment ou son responsable énergie. Comme il ne peut pas être partout, il lui est très pratique de placer des alarmes pour une série de conditions (valeur(s) supérieures à, statut(s) de certains appareils, …). De cette manière, le système n’attire son attention qu’en cas de situation anormale ou le notifie d’une dérogation automatique.

Les sécurités

Les sécurités sont des actions déclenchées automatiquement conséquemment à des alarmes pour protéger les équipements, les appareils, le bâtiment ou les occupants.

Monitoring et analyse des tendances

Pour assurer leur bon fonctionnement et fournir une information suffisante à la mise en place d’automatisme et d’alarmes, les smartbuildings sont dotés d’un grand nombre de sondes diverses. En analysant leur tendance et la manière dont les données évoluent en fonction des actions, le centre de gestion peut vérifier le fonctionnement des équipements et les performances de ceux-ci.

Idéalement, les informations suivantes sont mesurées et enregistrées :

- Températures (de l’air dans chaque zone, des circuits d’eau, de l’extérieur, …),

- Pression (par exemple, des circuits d’eau),

- La position de certaines équipements (clapet ou valve ouverte/fermée, interrupteurs, …)

- Statut allumé/éteint

- Statut des alarmes

Et, plus rarement car ces sondes sont plus chères :

- Débits,

- La consommation,

- La puissance,

- Le nombre de tours par minute (ventilateur, moteur, compresseur, …)

Avec ces données, il y a deux solutions pour l’enregistrement :

- Soit, systématiquement, chaque paramètre sera enregistré à une fréquence définie (utile pour les températures de l’air, par exemple),

- Soit ce sont les variations entre la donnée mesurée et la donnée mesurée à l’intervalle de temps précédent qui sont calculées. Dans ce cas, nous pourrons choisir de n’enregistrer que les variations excédant un seuil défini. Ces évènements seront également accompagnés d’un horodatage. Ce type d’enregistrement est notamment pratique pour des mesures comme le taux de CO2 ou la pression atmosphérique car elle permet, par exemple, de détecter indirectement l’ouverture d’une fenêtre.

Toutes ces données peuvent servir à conserver une mémoire du bâtiment mais également, régulièrement, elles pourront être affichées sous forme de graphique et analysées par le gestionnaire pour détecter d’éventuelles anomalies évitables ou consommations anormales.

La modulation de la demande

Un smartbuilding peut parfois se résumer à des consignes, des plages horaires, des paramètres et des séquences d’actions qui vont déterminer le succès ou non de l’ensemble pour améliorer le confort, la santé, la sécurité et l’efficacité énergétique.

Mais, dans un smartbuilding, tout n’est pas ON/OFF, tout ou rien … Le système est également capable de moduler la puissance demandée (chauffage, refroidissement, ventilation) de la manière la plus adaptée et économe en énergie possible.

Un tel système sera capable d’optimiser les cas suivants :

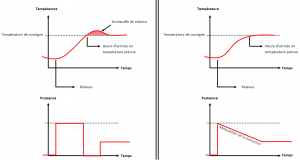

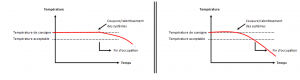

La coupure (ou réduction) nocturne ou du weekend

Trouver le bon équilibre entre d’une part, une réduction forte de la température de consigne la nuit ou le weekend pour économiser de l’énergie et d’autre part, le besoin de ne pas trop la baisser pour éviter une relance difficile et consommatrice d’énergie le matin

La relance

Matinale

Cette relance sera optimisée en tenant compte de la température intérieure de chaque zone et la température extérieure. Le but sera alors d’atteindre la température de consigne à l’heure prévue avec le moins d’énergie possible. Ceci est rendu possible en évitant le dépassement de la consigne dû à une mauvaise modulation (les chaudières se coupent quand la température est atteinte mais malgré tout l’eau reste chaude dans les canalisations et les chauffages continuent à chauffer l’espace.

Pour encore améliorer les performances à la relance, pendant que le bâtiment n’est pas encore occupé, le système de gestion peut fermer les clapets de ventilation entre l’intérieur et l’extérieur et activer une circulation de l’air à l’intérieur du bâtiment (mode air recyclé) de manière à ne pas perdre d’énergie par la ventilation hygiénique (inutile, car les occupants ne sont pas encore là) tout en faisant circuler l’air et la chaleur dans l’ensemble du bâtiment !

La coupure (ou réduction) en soirée

Le système de gestion détermine le moment optimal (le plus précoce) pour couper ou baisser le régime des systèmes et tirer profit de l’inertie du bâtiment pour conserver un niveau de confort acceptable.

Ceci concerne dans une moindre mesure les systèmes de ventilation qui ne disposent pas d’autant d’inertie. En effet, si l’air est maintenu à un taux confortable de 800ppm de CO2 durant la journée et qu’on estime que le taux acceptable maximal est de 1000 ppm, alors, en fonction du taux d’occupation lors de la coupure des systèmes de ventilation, il faudra parfois moins de 10 minutes pour que la concentration en CO2 passe de 800ppm à 1000ppm dans les locaux ! Il en va de même, et c’est évident, avec l’éclairage.

Adaptation en continu

En fonction des informations fournies par les différents capteurs et systèmes, le centre de gestion peut adapter la puissance des systèmes. Par exemple, si le taux de CO2 est bas, on peut supposer que l’occupation est plus faible (ou nulle) ou encore que des fenêtres ont été ouvertes (des capteurs pouvant éventuellement le confirmer).

Quelle qu’en soit la raison, le débit de la ventilation hygiénique pourra alors être réduit. Rien ne sert en effet de climatiser de l’air neuf et de le pulser dans un local si l’air de celui-ci est déjà sain, à bonne température et ne se dégrade pas.

Découvrez cet exemple de pilotage des installations au Centre Hospitalier de Mouscron.