150 m² de capteurs solaires thermiques à la résidence 3ème âge Aux Lilas de Bonlez

Introduction

Située au cœur du village de Bonlez, à proximité de Wavre et de Louvain la Neuve, la maison de repos « Aux Lilas » accueille 52 résidents dans 40 chambres individuelles et 6 chambres doubles réparties sur 2 étages.

Totalement rénovée récemment, le choix a été fait de couvrir 100 % de ses besoins en chaleur grâce aux technologies renouvelables.

- 60 % à 70 % de la préparation de l’eau chaude sanitaire est assurée par des capteurs solaires, le reste par la chaudière du chauffage central.

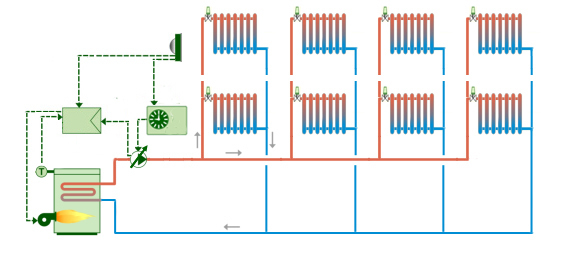

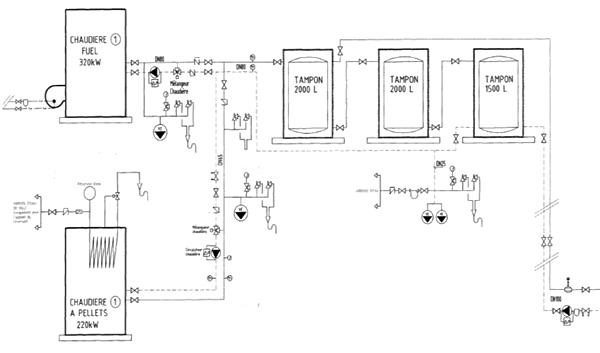

- Le chauffage central du bâtiment est assuré par une chaudière à pellets. Le système de chauffage est décrit dans l’étude de cas : 100 % de chaleur verte à la résidence 3ème âge Aux Lilas de Bonlez.

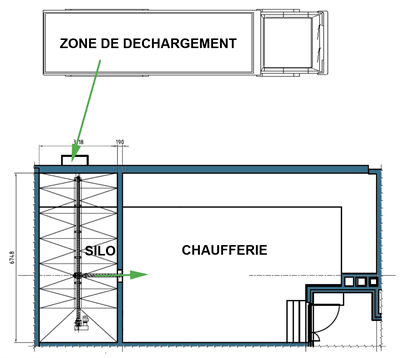

L’installation de chauffage solaire et la chaufferie sont situées dans deux locaux séparés.

Choix de la technologie

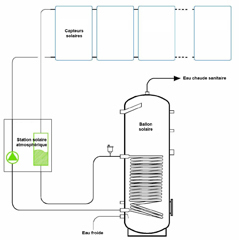

Il existe deux types de circuits primaires dans les capteurs solaires thermiques : le système classique, sous pression et le système à drainage gravitaire.

Le système classique sous pression comprend entre autres un vase d’expansion et une soupape de sécurité et de vidange manuelle avec recueil des fluides évacués. Il ne se vidange pas à l’arrêt de la pompe. Le liquide reste dans les capteurs, surchauffe, se vaporise et se détériore avec le temps. De plus, l’utilisation d’antigel dans le fluide solaire est nécessaire, car en hiver, par temps clair, la température des capteurs peut descendre fortement sous 0 °C.

La surchauffe limite techniquement le dimensionnement à environ 40 % à 45 % de fraction solaire (pourcentage d’économie pouvant être réalisé). Ce système nécessite une maintenance plus importante. Il est le seul utilisable lorsqu’il n’est pas possible d’éviter les contre-pentes dans le circuit.

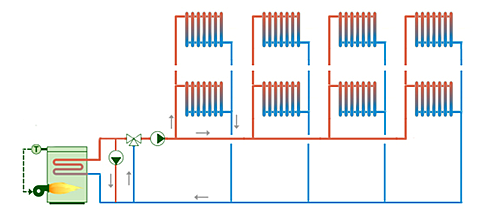

Système classique sous pression.

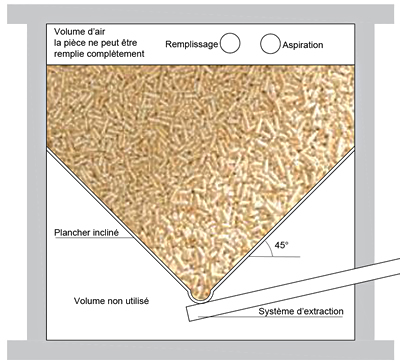

Le système basé sur le drainage gravitaire (drainback), va permettre aux capteurs solaires de se vidanger de façon naturelle et passive à chaque arrêt de la pompe de circulation. Le fluide est ainsi à l’abri des surchauffes et du gel. Le circuit ne peut évidemment pas présenter la moindre contre-pente.

Ce circuit est rempli partiellement d’air et de fluide solaire. La régulation ordonne à la pompe de fonctionner dès le moment où elle perçoit que de l’énergie solaire peut être délivrée aux ballons d’eau sanitaire. Une fois les ballons à température ou lorsque l’apport énergétique délivré par les capteurs est devenu insuffisant, la pompe est mise à l’arrêt. Le fluide contenu dans les capteurs redescend par gravité dans le réservoir de drainage placé en chaufferie. Il prend la place occupée par l’air qui remonte naturellement vers les capteurs. Les capteurs sont alors hors gel et hors surchauffe. Au contraire du fluide dans un système sous pression, l’air peut être chauffé et comprimé sans se dégrader de façon irréversible et sans endommager le reste de l’installation.

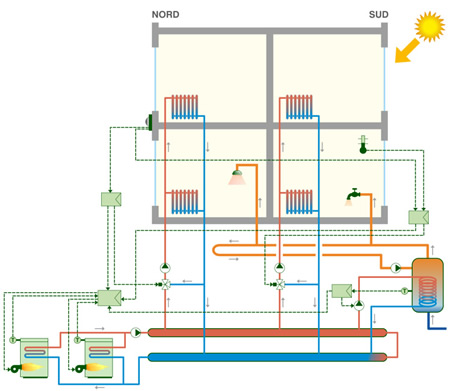

Système à drainage gravitaire.

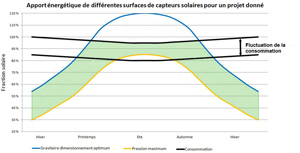

A Bonlez, c’est le système à drainage gravitaire qui a été placé. Grâce à cela, une plus grande surface de capteurs solaires a pu être installée sans risque de surchauffe.

Les apports solaires dépendent de la surface des capteurs solaires. Le graphique ci-dessus montre bien que l’augmentation de la surface de capteurs permise grâce au système gravitaire fait passer la fraction solaire de 40-45 % à 60-70 %.

Choix de la surface optimale

L’énergie nécessaire pour chauffer l’eau chaude sanitaire de la maison de repos est de : 67 240 kWh par an.

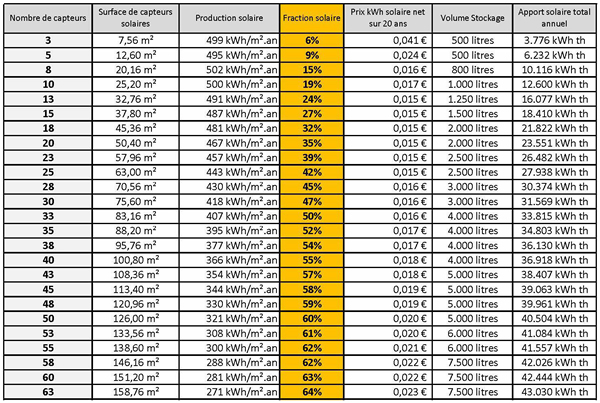

Plus on place de surface de capteur solaire, plus on couvrira une partie importante du besoin en énergie avec de l’énergie solaire, plus le coût de l’installation augmentera également.

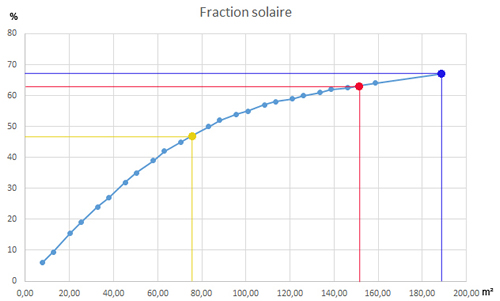

Des simulations sont effectuées pour différentes surfaces de capteurs et différents volumes de stockage pour déterminer pour chacune d’elle l’apport solaire total annuel et donc la fraction solaire.

Fraction solaire en fonction de la surface du capteur.

Résultat des simulations.

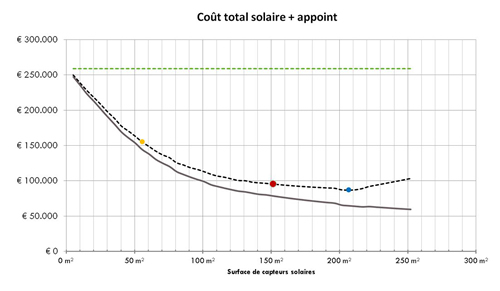

Les aides publiques favorisant l’installation d’un système solaire thermique en Région wallonne étant liées au nombre de lits, la courbe du coût total du chauffage de l’eau de l’eau sur 20 ans possède un point bas marqué pour environ 200 m² de capteurs solaires.

Coût total pour chauffer l’eau sur 20 ans.

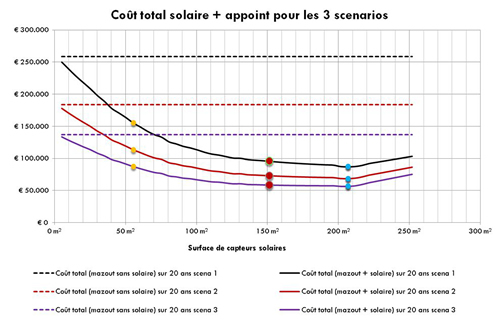

Ce point bas reste le même pour les trois scénarios de l’évolution de l’énergie.

- Scénario 1 : le prix du pétrole évolue comme il l’a fait les 15 dernières années.

- Scénario 2 : le prix du pétrole évolue un peu moins.

- Scénario 3 : le prix du pétrole évolue beaucoup moins.

Influence du prix du pétrole sur le coût total.

Le choix du client

Le client a choisi une installation de dimensions légèrement inférieures à l’optimum pour réduire son investissement de départ tout en conservant une fraction solaire élevée. La surface des capteurs correspond également à la surface disponible en toiture ce qui optimise les coûts.

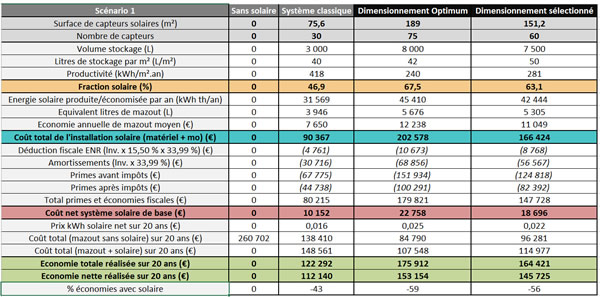

Le tableau ci-dessous compare pour le scénario 1 (le prix du pétrole évolue comme il l’a fait les 15 dernières années) les résultats pouvant être théoriquement atteints en fonction des différents choix :

- sans solaire;

- système solaire classique;

- système solaire optimum;

- système solaire choisi par le client.

Le client a choisi une installation de dimensions légèrement inférieures à l’optimum pour réduire son investissement de départ tout en conservant une fraction solaire élevée.

L’installation réalisée

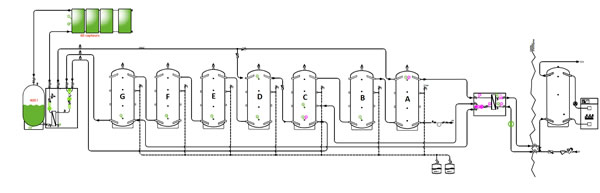

Schéma de l’installation telle qu’elle a été réalisée.

5 lignes de 12 capteurs de 2.5 m² ont été installées, pour une superficie totale de 150 m².

Les capteurs solaires.

Il y a 7 réservoirs de stockage.

Les réservoirs de stockage.

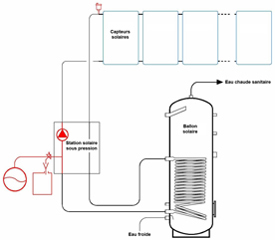

Un échangeur à plaque est placé entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Le système du circuit primaire est à drainage gravitaire. Un réservoir de drainage isolé thermiquement de 400 litres recueille le fluide du circuit primaire lorsque le système est à l’arrêt.

L’échangeur thermique entre le circuit primaire et le circuit secondaire.

L’eau chaude sanitaire est chauffée par le système solaire thermique grâce à un échangeur à plaques.

L’échangeur à plaque pour le chauffage de l’ECS.

Le boiler pour l’eau chaude sanitaire est situé dans la chaufferie. Le système central du chauffage assure l’appoint nécessaire en cas d’insuffisance solaire.

Le boiler ECS.

Bilans

Bilan énergétique

Les simulations ont montré que la fraction solaire utile est de 63.1 %.

L’énergie économisée par an est de 67 265 kWh x 0.631 = 42 444 kWh.

Cette énergie fournie chaque année par le rayonnement solaire ne doit pas être produite par la chaufferie.

- 95 % de cette énergie aurait été produite par la chaudière à pellets : 40 322 kWh.

- 5 % de cette énergie aurait été produite par la chaudière d’appoint au mazout : 2 122 kWh.

Le rendement de la chaudière à pellets étant de 90 %, l’énergie consommée par celle-ci aurait été de 40 322 kWh / 0.90 = 44 802 kWh extraits de la biomasse.

Le rendement de la chaudière à mazout étant de 96 %, l’énergie consommée par celle-ci aurait été de 2 122 kWh / 0.96 = 2 210 kWh extraits d’un combustible fossile.

Gain économique

Au prix du mazout de 2016, soit environ 0.53 €/l (tarif 14/06/2016), le gain économique annuel sur la facture de mazout, consécutif à l’installation du système solaire est d’environ 117.00 €.

Au prix des pellets de 2016, soit environ 0.25 €/kg, le gain économique annuel sur la facture de pellets, consécutif à l’installation du système solaire est d’environ 2016.00 €.

Le gain économique total est donc de 2 133.00 €/an. correspondant à une réduction de la facture de 63 % pour la production d’ECS.

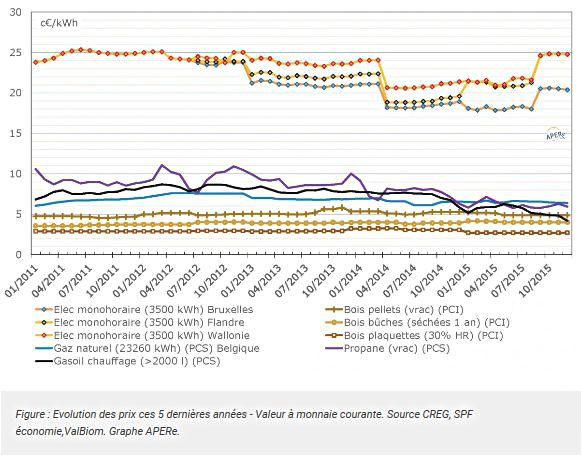

L’avantage économique majeur du système solaire réside dans le prix constant du kWh solaire. Alors que, pour les énergies fossiles ou issues de la biomasse, les scénarios les plus réalistes tablent sur une augmentation des prix de l’énergie dans le futur. Il va de soi que si le prix du combustible double, l’économie financière réalisée est également doublée.

Bilan environnemental

Émissions de CO2 évitées

Chauffer l’eau avec le soleil diminue d’autant la production de CO2. Même si l’énergie utilisée pour chauffer l’eau avait été produite à partir de pellets dont la combustion est censée ne pas produire de CO2 , ceux-ci auraient pu être utilisés ailleurs. La seule production de CO2 proviendrait de la combustion du mazout utilisé comme combustible d’appoint en remplacement des pellets.

Dans ce home, la combinaison du chauffage solaire pour l’ECS avec un appoint produit par la biomasse est particulièrement favorable à la préservation du climat.

Autres Impacts

Les autres impacts positifs d’un tel projet résident dans la visibilité du système solaire, rejaillissant sur l’image « durable » de la maison de repos Aux Lilas.

Partenaires du projet et contacts

Cette étude de cas a été rédigée à l’aide des informations fournies par les entreprises qui ont mis en place les installations et du facilitateur Énergie Solaire Thermique.

- Service Facilitateur Energie Solaire Thermique – Grands Systèmes – Région wallonne

Monsieur Bernard HUBERLANT

FacSolthermWallonie@3E.eu

- Installateur du système solaire

Monsieur Jean-Yves PEUGNIEU

jyp@sunoptimo.com