Les étapes essentielles de tout projet, à partir du moment où la décision d’installer une unité de cogénération est prise, sont les suivantes :

- étude des travaux électriques et thermiques ;

- approbation des plans par le maître d’œuvre et les organismes de contrôle ;

- commande des matériels (attention aux délais) ;

- chantier pour le génie civil ;

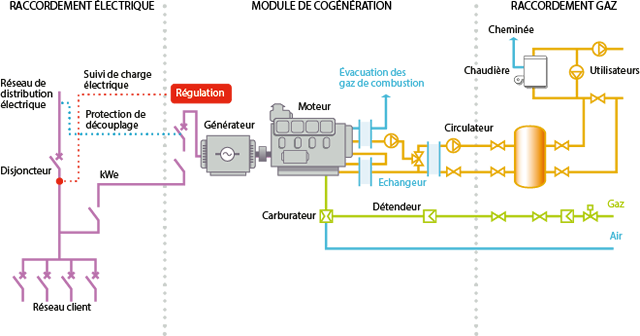

- installation du cogénérateur et raccordement (cheminée, combustible, chaleur et électricité) ;

- travaux d’électricité (raccordement au réseau) ;

- travaux thermiques (intégration hydraulique du cogénérateur en chaufferie) ;

- système de régulation (intégration de la régulation du cogénérateur au système de régulation central de la chaufferie) ;

- mise en route et essais ;

- réception provisoire ;

- « commissioning » (analyse et vérification des performances énergétique, environnementale et financière de l’installation) ;

- réception définitive.

Dimensionnement

BE

En appui du cahier des charges pour la cogénération, le vadémécum se doit d’insister sur le dimensionnement de la cogénération surtout en tenant compte de la composante URE :

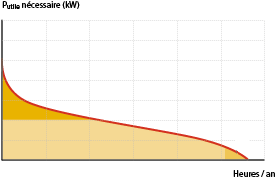

- Un cogénérateur surdimensionné effectuera des cycles courts marche/arrêt ; ce qui réduira sa durée de vie. Le surdimensionnement d’une cogénération vient souvent du fait que l’on n’a pas de tenu compte à moyen terme de l’amélioration énergétique de l’enveloppe du bâtiment (changement des châssis vitrés, isolation des murs et des toitures, …) et des systèmes de production de chaleur et d’ECS.

- Un sous-dimensionnement réduit la rentabilité du projet.

L’étude de faisabilité donne la méthodologie et les bonnes hypothèses aux auteurs de projet pour dimensionner et choisir une installation de cogénération dans les règles de l’art. Les outils de calcul CogenSim et CogenExtrapolation arrivent à un degré de précision suffisant (10 %) pour déterminer des points de vue énergétique, environnemental et économique si un projet de cogénération est viable. Attention que ces outils se basent sur une mesure des besoins thermiques et électriques.

Cahier des charges

BE

Un cahier des charges pour la cogénération est disponible  ici.

ici.

Ici, on voudrait juste pointer les petites inclusions à réaliser dans les cahiers des charges de manière à éviter les pièges de l’intégration hydraulique et de la régulation. Attention cependant que le cahier spécial des charges est à utiliser avec précaution sachant que chaque projet est un cas particulier. Le « copier/coller » pur et dur est à proscrire.

URE

Sensibilisation à l’URE

Si on veut rester cohérent par rapport à la notion de durabilité dans le bâtiment, l’URE doit être envisagée en premier lieu de manière à réduire les besoins de chaleur ET d’électricité.

Si des actions URE sont prévues dans le cadre du projet, il est impératif de le préciser dans le cahier des charges. En général, l’entreprise en techniques spéciales effectue un redimensionnement de contrôle ; c’est souvent demandé par le bureau d’études. Régulièrement, l’action URE ne s’arrête pas à l’amélioration énergétique de l’enveloppe, mais aussi au niveau des techniques spéciales :

- On en profite pour remplacer une, voire toutes les chaudières de la chaufferie. La chaudière à condensation, dans ce cas-là, est souvent préconisée.

- On enlève le bouclage de collecteur.

- On prévoit une bouteille casse-pression pour mettre en place un découplage hydraulique des circuits primaire et secondaire.

- Pour assurer un retour froid aux chaudières à condensation et au cogénérateur, on prévoit de réguler les débits primaires par des variateurs de vitesse, et ce sur base de la différence de température de part et d’autre de la bouteille casse-pression.

Au travers de son cahier des charges, le bureau d’étude devra sensibiliser par une remarque générale l’entreprise en technique spéciale de l’intention rapide, à court ou moyen terme, du maitre d’ouvrage d’entamer une action URE. Cette précision permet d’anticiper la configuration hydraulique adéquate en fonction de cette action URE.

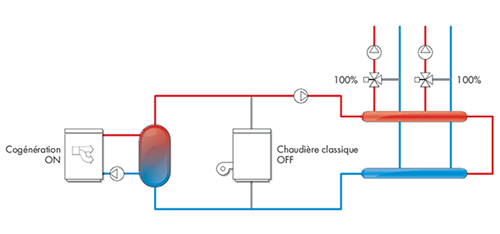

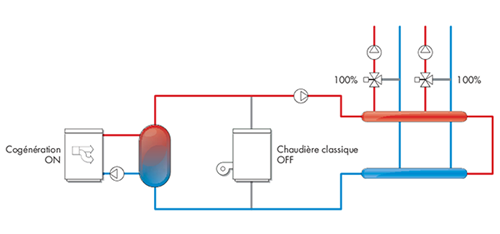

Par exemple, le fait d’envisager à court ou moyen terme de remplacer une chaudière classique par une chaudière à condensation conditionne le positionnement hydraulique du cogénérateur vers une configuration parallèle.

Adaptation des débits primaires aux débits secondaires

Bien souvent, et à juste titre, les bureaux d’études en techniques spéciales aiment bien le concept de bouteille casse-pression, car elle permet d’éviter pas mal de problèmes de perturbation (ou « dérangement ») hydraulique et de régulation entre les circuits primaires et secondaires. Cependant, la faiblesse de ce découplage hydraulique qu’est la bouteille casse-pression réside dans le risque de ruiner tous les efforts réalisés pour mettre en place une politique URE. Comme on l’a vu précédemment, sans régulation des débits en amont et aval de la bouteille casse-pression, le retour primaire risque d’être chaud. La plupart des installations qui ont des problèmes de chaudières à condensation ne condensant pas et/ou des cogénérateurs fonctionnant peu d’heures sont équipées de bouteilles casse-pressions non régulées. Il y a donc lieu de prévoir dans le cahier des charges une clause énergétique qui décrit la régulation autour de la bouteille casse-pression.

Hydraulique

Les clauses du cahier des charges relatives à l’hydraulique devront être écrites différemment en fonction de différents paramètres :

- La configuration hydraulique existante et future en fonction des actions URE envisagées.

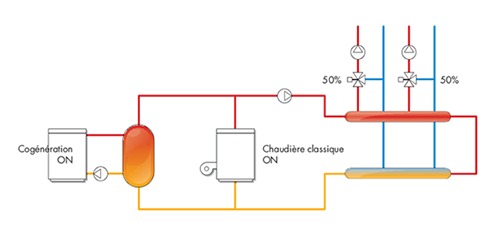

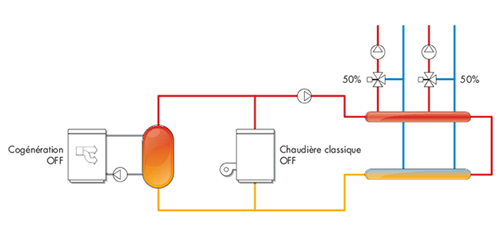

- Le type de chaudière maintenu ou nouveau envisagé. Par exemple, on préfèrera la configuration en parallèle lorsqu’on prévoit le placement en chaufferie de chaudières à condensation.

Régulation

Maintes fois soulignée dans ce vadémécum, l’importance de la communication entre les régulateurs des chaudières et du cogénérateur ne fait pas l’ombre d’un doute. Le bureau d’études devra la décrire dans son cahier des charges de manière détaillée.

Lorsque les circulateurs ou pompes de circulation à vitesse variable des chaudières et du ballon de stockage débitent dans le circuit primaire en amont d’une bouteille casse-pression, ils peuvent fonctionner à faible débit ou carrément être mis à l’arrêt quand les besoins de chaleur côté secondaire sont faibles. Lorsque ces derniers redeviennent importants, il est nécessaire de redémarrer les pompes ou les circulateurs. Cela ne peut se faire qu’en intégrant les variations de température au secondaire de la bouteille casse-pression. Il faudra donc décrire ce point de régulation dans le cahier des charges.

Gestion Technique Centralisée (GTC)

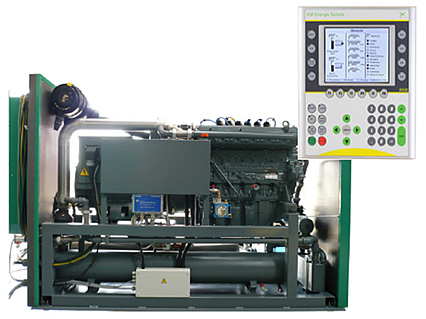

Normalement quand la cogénération est de qualité, des compteurs d’énergie thermique, électrique ainsi qu’un compteur combustible peuvent être « télégérés ». Ces compteurs sont indispensables dans toutes les installations de cogénération si le maître d’ouvrage veut valoriser son économie de CO2 sous forme de Certificat Vert CV (voir les prescriptions de la CWaPE et de Brugel).

Indépendamment de cela, une supervision (GTC) peut être envisagée pour affiner la gestion de la cogénération. Vu que la période de garantie permet d’analyser le comportement de l’installation de cogénération intégrée dans la chaufferie en situation réelle, on conseillera de décrire la télégestion du cogénérateur dans le cahier des charges. C’est vrai que c’est un coût complémentaire, mais il rendra immanquablement d’énormes services au maître d’ouvrage. En effet, moyennant la description d’un protocole précis d’analyse des paramètres du cogénérateur (« Commissioning »), d’emblée, pendant la période de garantie, l’enregistrement des valeurs de ces paramètres permettra de se faire une idée précise du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation. Voici une liste non exhaustive des paramètres que le bureau d’études pourrait décrire dans son cahier des charges :

- Nombre d’heures de fonctionnement de la cogénération avec les dates et heures ;

- en fonction du temps :

- les températures du ballon, du retour du cogénérateur, … ;

- l’état de fonctionnement de la cogénération ;

- l’état des alarmes ;

- …

Lorsque la communication est possible entre les régulateurs de la chaufferie et de la cogénération, on conseille aussi de décrire dans le cahier des charges la télégestion du régulateur de chaufferie de manière à avoir une vue d’ensemble du fonctionnement de la chaufferie y compris le cogénérateur. Voici de nouveau une liste non exhaustive des paramètres que le BE pourrait intégrer dans son cahier des charges :

- température externe ;

- températures aux entrées et sorties de la bouteille casse-pression si présentes ;

- températures des départs des circuits secondaires ;

- températures de consigne de la cascade de chaudières ;

- niveau d’ouverture des vannes des circuits secondaires ;

- états des chaudières ;

- …