Lampes au sodium haute pression

Comment fonctionne une lampe au sodium haute pression ?

La lampe à vapeur de sodium fait partie des lampes à décharge. Son principe de fonctionnement est donc identique.

Pour certaines lampes, l’ensemble amorceur, ballast conventionnel et condensateur peut être remplacé par un ballast électronique.

Particularités

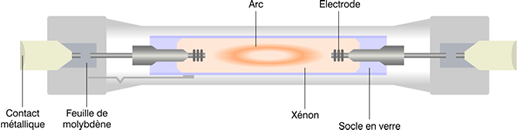

Le tube à décharge contient un amalgame de sodium avec du mercure et du xénon comme gaz d’allumage.

La lumière est émise, en majeure partie sous forme de rayonnements visibles, mais une petite partie est émise sous forme de rayonnements ultraviolets invisibles. Dans les lampes ellipsoïdes, on tente de récupérer ces rayons en tapissant la paroi intérieure de l’ampoule d’une poudre qui absorbe les U.V. et les transforme en rayons visibles. Cette poudre rend l’ampoule opaline.

Types et caractéristiques générales

Les lampes à vapeur de sodium haute pression standards émettent une lumière jaune-orangée, au maximum de la sensibilité de l’œil. Cette lumière leur confère une grande efficacité lumineuse.

Les lampes au sodium haute pression sont reconnaissables, pour les lampes à finition claire, à leur tube à arc en céramique de couleur blanche.

Il existe deux modèles de lampes au sodium haute pression : le modèle à bulbe ellipsoïde et le modèle tubulaire. En général, le premier s’utilise dans les cloches tandis que le second s’emploie dans les projecteurs.

Modèle à bulbe ellipsoïde, finition poudrée et modèle tubulaire, finition claire.

Ces lampes fonctionnent avec ballasts et amorceurs appropriés. On conseille d’utiliser ces lampes avec des ballasts électroniques.

À l’allumage, le flux lumineux nominal n’est atteint qu’après 2 à 3 minutes. Après extinction ou coupure de courant, le réamorçage ne peut se faire qu’après les 5 à 10 minutes nécessaires à leur refroidissement.

Certains modèles particuliers permettent un réamorçage immédiat. Ces lampes couvrent toute la gamme de puissance. Néanmoins, elles doivent être utilisées avec des accessoires adéquats : l’amorceur doit procurer une tension très élevée pour permettre cet allumage instantané.

Elles ont une position de fonctionnement bien déterminée.

A l’heure actuelle, il existe des lampes à vapeur de sodium haute pression avec un meilleur rendu des couleurs (de l’ordre de Ra > 80). Cette amélioration se fait au détriment de l’efficacité lumineuse : Sodium « blanche » ou Sodium « confort » ou « DeLuxe ». Ces lampes ne sont pas disponibles chez tous les fabricants et dans toutes les gammes de puissance.

On trouve également des lampes au sodium haute pression sans mercure. Ces lampes offrent une efficacité lumineuse et une longévité au moins équivalentes aux produits standards. Ces nouvelles lampes peuvent remplacer directement les lampes existantes.

Éliminer le mercure est un avantage significatif pour l’environnement.

Certaines lampes au sodium haute pression peuvent remplacer directement les lampes au mercure haute pression sans remplacement de ballast.

Ces lampes, comme les lampes au mercure haute pression, possèdent un starter incorporé. Le flux lumineux est augmenté de 30 à 55 % selon la puissance unitaire.

Dimming

La plupart des lampes sodium haute pression sont dimmables jusqu’à 60-50 % de leur flux à l’aide d’un ballast électronique dimmable et ce sans réduction significative de la durée de vie de la lampe et de son rendu de couleur.

| Pour connaitre les caractéristiques des lampes au sodium haute pression. | |

| Pour consulter un récapitulatif des caractéristiques des différents types de lampe. |

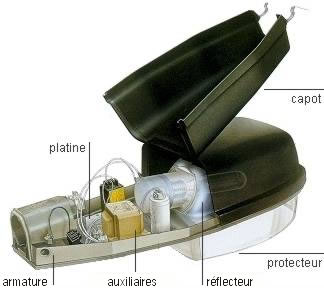

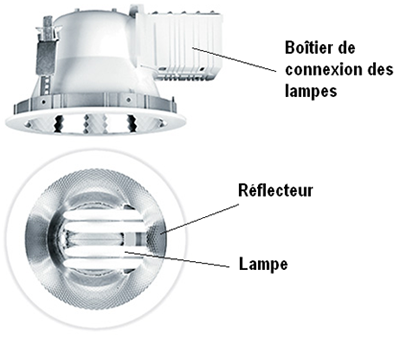

Composants d’un luminaire

Un luminaire sert à répartir, filtrer ou transformer la lumière des lampes. Il peut être composé de :

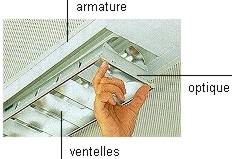

- L’armature :

permet l’assemblage des différents composants du luminaire (réflecteurs, ventelles, platine, diffuseur,…) et la fixation du luminaire au plafond ou au mur.

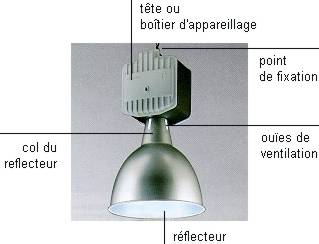

- Le réflecteur :

réfléchi la lumière émise par la lampe et la dirige selon des directions préférentielles.

- Les ventelles :

protègent l’œil des éblouissements en empêchant la vue directe de la lampe.

- Le diffuseur ou protecteur :

remplace parfois les ventelles et protège la lampe de l’ambiance. On parle aussi de « vasque ».

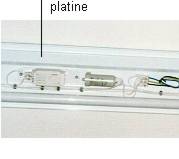

- La platine :

permet la fixation des auxiliaires électriques (ballasts, starters,…).

L’ensemble des dispositifs chargés de contrôler la lumière émise (réflecteurs, ventelles) est aussi appelé « optique« .

Luminaire intérieur pour tubes fluorescents

Luminaire intérieur pour lampes à décharge

Luminaire « en cloche »

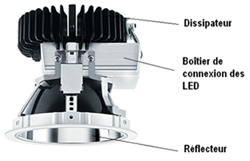

Exemples de luminaire intérieur pour LED

Luminaire de type « dowmlight »

L’alimentation (ou « driver ») de ce module « downlight » LED n’est pas intégrée. On l’appelle l’alimentation déportée.

À ce niveau, on mesure toute l’ambiguïté de la différentiation du module LED et du luminaire LED. Le module ci-contre qui équipe le luminaire est aussi composé d’une multitude de LED.

Luminaire plafonnier composé d’une multitude de LED montées sur un support plat. A l’heure actuelle, ce type de luminaire est une alternative au luminaire à tube fluorescent. Il est cependant trop tôt pour mesurer l’impact de ce type de luminaire sur le marché.

Luminaire intérieur pour lampe fluocompacte

Dans ce type de luminaire, le ballast électronique n’est pas intégré. On dit qu’il est déporté ou externe.

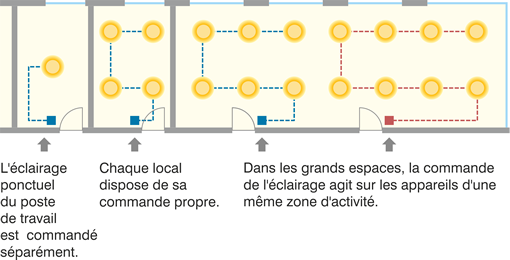

Zonage des commandes

Principe

Le zonage consiste à répartir la distribution électrique et à regrouper les commandes en tenant compte :

- De la présence d’éclairage individuel : celui-ci retarde l’allumage de l’éclairage général.

- Des zones de même activité ou même période d’occupation : les appareils d’une même zone sont utilisés en fonction de l’occupation, indépendamment de la zone voisine.

- De l’éclairage naturel du local : les appareils « côté intérieur » (ou locaux aveugles) sont commandés séparément des appareils « côté vitrages », ces derniers étant enclenchés selon les besoins en complément de l’éclairage naturel.

- Des activités secondaires : pour les activités se déroulant en dehors des heures normales (nettoyage ou gardiennage), un éclairage réduit suffit souvent amplement.

Exemple.

|

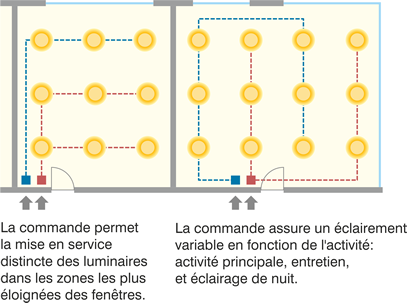

Technologie classique de zonage

La mise en œuvre de ces commandes dans une installation existante non adaptée est simple, mais nécessite cependant un recâblage de l’installation avec intégration d’interrupteurs et contacteurs complémentaires.

Une mise en œuvre plus professionnelle dans les bâtiments tertiaires de moyenne voire de grandes tailles est le système à connexion rapide qui révolutionne fortement le monde du câblage structuré en courant fort. A priori, ce type de câblage n’a pas d’influence sur l’aspect énergétique de l’éclairage, mais mérite tout de même d’être signalé.

Le zonage de l’installation d’éclairage accompagné de commandes manuelles ne portera ses fruits que si on obtient la collaboration des utilisateurs. Dans le cas contraire, on doit avoir recours à des dispositifs de commande automatique.

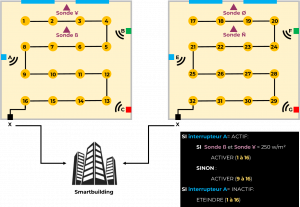

Zonage par adressage

Les nouvelles techniques de zonage, au travers de « l’immotique« , permettent de rendre un bâtiment de moyenne ou de grande importance plus flexible par rapport au changement de configuration des locaux.

Énergétiquement parlant, cette technologie évoluée de zonage des luminaires et des commandes ne change rien par rapport à la technique classique de zonage.

Zonage par programmation / par adressage dans le SmartBuilding

Dans les smartbuilding ou les bâtiments disposant d’immotique pour l’éclairage, la flexibilité est quasi-totale. Chaque sonde, chaque luminaire, chaque interrupteur est un objet (au sens informatique) pouvant être réassocié, reconfiguré en fonction des besoins.

L’interrupteur n’est plus un robinet qui coupe ou non mécaniquement la tension dans le réseau de courant fort sur lequel il est physiquement placé. Dans ce cas-ci, l’alimentation électrique des objets est devenue indépendante de leur contrôle : l’ensemble des objets se situe sur un réseau de communication commun de sorte que les objets puissent recevoir des ordres de n’importe quel autre appareil. L’avantage majeur étant que les interactions entre objets peuvent évoluer par simple changement de la programmation.

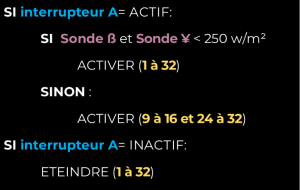

Par exemple, si les deux pièces dessinées ci-dessus ne venaient à faire qu’un seul plateau, alors, il suffirait de modifier la programmation pour que l’interrupteur A active et éteigne l’ensemble des 32 luminaires ou une partie en fonction de la présence d’éclairement naturel.

Si, au contraire, chaque carré devait-être scindé en 3 espaces, il suffirait de répartir les interrupteurs sans-fils dans chaque pièce et les réassocier informatiquement aux bons luminaires.

Généralement, une fois le système installé, ceci peut être réalisé via des interfaces conviviales de ce type, sans passer par du code informatique.

Leynew DL103 – Leynew.com ©

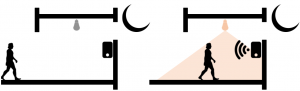

Eclairage indirect

Une surface, le plafond ou les murs sont utilisés comme réflecteur pour diffuser la lumière.

Avantages

La diffusion de la lumière par le plafond et une répartition uniforme des luminances offrent une bonne protection contre l’éblouissement. En éclairage d’ambiance, l’indirect peut donner des ambiances lumineuses intéressantes.

Inconvénients

Vu que la lumière est réfléchie avant d’atteindre la tâche à éclairer, ce mode d’éclairage a un moins bon rendement et demande, à niveau d’éclairement égal, une puissance installée supérieure à celle du système direct.

L’éclairement dépend fortement des coefficients de réflexion des parois sur lesquelles la lumière est réfléchie.

Il faut donc porter une attention toute particulière à l’entretien des surfaces du local afin que le rendement ne diminue pas au cours du temps.

Ainsi, lors d’un remplacement de luminaires, un rafraîchissement du plafond peut être nécessaire.

De plus les luminaires indirects sont, par leur disposition, fortement soumis aux poussières et autres saletés (insectes morts, …). Cet inconvénient devient délicat lorsqu’une partie translucide permet une diffusion de lumière vers le bas et que les insectes viennent s’y accumuler (cas des luminaires « lumière douce »).

Ce type d’éclairage ne produit pas d’ombre. Il peut donc être monotone et rendre difficile la perception d’objets tridimensionnels.

Enfin, il faut veiller à ne pas utiliser des sources trop lumineuses qui rendent le plafond éblouissant.

Lampes fluocompactes

Comment fonctionne une lampe fluocompacte ?

Une lampe fluocompacte fonctionne comme un tube fluorescent mais le tube est replié de manière à la rendre plus compacte. On trouve sur le marché des lampes fluocompactes à profusion.

Types et caractéristiques générales

Sur le marché, on retrouve trois grandes familles de lampes fluocompactes :

Les lampes dites « économiques » à culot à visser sont les lampes les plus répandues dans le commerce grand public. Elles ont plus une vocation de lampes de rénovation ou de remplacement de la lampe à incandescence. Ces lampes économiques « PL » ont toute leur électronique incorporée et sont de faible puissance. Certains modèles peuvent être dimmables.

Les lampes fluocompactes à culot à broches (plus professionnelles) sont souvent utilisées dans des luminaires de type « Downlight » équipés d’optiques performantes. Ces lampes PL fonctionnent avec ballast non incorporé. Le ballast peut être électronique dimmable ou pas (4 broches) ou conventionnel (2 broches).

Certains constructeurs innovent en présentant des séries de lampes fluocompactes capables d’équiper les luminaires à lampe halogène. Certains modèles sont dimmables.

Voici un récapitulatif des différents modèles efficaces.

Caractéristiques des lampes fluocompactes à broches

Les avantages des lampes à culot à broches sont

- Un plus grand choix de température de couleur et d’IRC.

- La possibilité de conserver le ballast (durée de vie de 30 000 h) lors du remplacement de la lampe (durée de vie de 8 000 h, ou 13 000 h avec ballast électronique).

L’utilisation d’un ballast électronique assure un allumage instantané de la lampe, sans clignotement, ni temps d’échauffement.

Certaines lampes fluocompactes encore plus proches des tubes fluorescents atteignent des durées de vie plus importantes : durée de vie moyenne de 10 000 h ou 16 000 h (avec ballast électronique) et durée de vie utile de 5 000 h ou 8 000 h (ballast électronique).

Ces lampes ont été conçues pour être placées en ligne comme les tubes fluorescents, mais pour avoir un flux lumineux plus important pour un même encombrement.

Ce sont les seules lampes fluocompactes qui existent dans la gamme de classe 1A.

Influence de la température ambiante

Le flux lumineux et l’efficacité lumineuse des lampes fluocompactes chutent très fort avec la température ambiante. À tel point que certaines lampes ne s’allument plus en dessous de 0°C ! Il est donc déconseillé de les utiliser à l’extérieur. Néanmoins les lampes enfermées dans un globe ou à 4 tubes résistent mieux au froid que les lampes à 2 tubes, car la chaleur y est mieux conservée.

Lampes dans un globe, lampes à 3 tubes, lampes à 2 tubes.

Utilisant la même technologie que les tubes fluorescents, leur durée de vie dépend du nombre d’allumages et du ballast utilisé.

|

pour connaitre les caractéristiques des lampes fluocompactes : cliquez ici ! |

|

|

pour consulter un récapitulatif des caractéristiques des différents types de lampe : cliquez ici ! |

Fin des lampes inefficaces

Actuellement, seules les lampes fluocompactes les plus performantes (classes A) sont encore disponibles.

|

Pour en savoir plus sur les classes énergétiques des lampes : cliquez ici ! |

|

pour connaitre les caractéristiques des lampes fluocompactes : cliquez ici ! |

|

|

pour consulter un récapitulatif des caractéristiques des différents types de lampe : cliquez ici ! |

Gestion en fonction d’un horaire [éclairage]

![Gestion en fonction d'un horaire [éclairage] Gestion en fonction d'un horaire [éclairage]](https://energieplus-lesite.be/wp-content/uploads/2007/09/gestion-horaire-bon-1024x538.jpg)

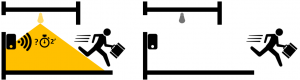

Les minuteries

L’usage de minuteries assurant l’extinction automatique de l’éclairage est utilisé depuis longtemps dans les circulations (escaliers, halls, …) où la présence des utilisateurs est momentanée.

L’éclairage, commandé par bouton poussoir, s’éteint après un temps réglable déterminé par la durée que l’utilisateur met pour parcourir la zone.

Actuellement les détecteurs de présence sont souvent préférés aux minuteries.

Contrôle de l’heure

À certaines heures, pour s’adapter aux activités variables en fonction de heures (gardiennage de nuit, hall de nuit), pour assurer le confort lumineux et/ou réaliser des économies énergétique, l’intensité de l’éclairement peut être réduite en cas d’activation du luminaire.

Il existe une grande variété d’horloges, allant du simple interrupteur électromagnétique multi positions jusqu’à l’interrupteur à cristaux liquides. Les commandes transmises aux luminaires peuvent aussi provenir de systèmes de gestion centrale.

Lorsque l’on envisage le placement d’une horloge sur l’installation d’éclairage, il faut avoir en tête que :

- Il est souvent préférable de ne commander que l’extinction des luminaires, laissant aux occupants la liberté d’allumage.

- Il est important d’inclure des commandes locales de dérogation de façon à pouvoir rétablir l’éclairage si les occupants en ont besoin.

- La possibilité de dérogation ne peut empêcher un retour au mode automatique, soit en répétant la commande d’extinction à intervalle régulier après l’arrêt normal des activités, soit en commandant un retour au mode automatique après un temps défini (ex : 1 h après la pression sur l’interrupteur).

- L’extinction automatique ne peut plonger les occupants dans l’obscurité complète. Un éclairage minimum doit être maintenu pour leur permettre de retrouver leur chemin et le bouton poussoir de dérogation. Par exemple, la commande d’extinction peut comporter deux paliers : une extinction de la moitié des luminaires pour avertir de l’extinction complète future et après un certain temps réglable, l’extinction complète.

- Les horaires d’extinction peuvent également comprendre la période de midi si elle est significative d’un arrêt général des activités.

Eclairage mixte

Ce mode d’éclairage combine l’éclairage direct et l’éclairage indirect. La partie indirecte reste toutefois dominante.

Avantages

Les avantages de ce mode d’éclairage sont identiques à ceux de l’éclairage indirect : répartition uniforme et absence d’éblouissement. De plus, la partie directe crée des ombres avantageuses et permet de réduire la luminance du plafond.

Les différences de luminance dans la pièce sont nettement moins marquées que dans le cas d’un éclairage direct.

Il est avantageux dans des pièces à plafond haut et évite la perception d’une zone sombre au plafond.

Dans le cas de parois très claires, ce système présente de bons rendements.

Inconvénients

L’inconvénient principal est identique à celui du système d’éclairage indirect : rendement très sensible aux coefficients de réflexion des parois. il est cependant moins marqué puisqu’une partie de l’éclairage est dirigé directement vers le plan de travail.

Il existe des luminaires dont une même source produit l’éclairage indirect et direct. D’autres ont deux sources distinctes avec commandes séparées.

Ballasts

A quoi servent les ballasts, les starters et les condensateurs ?

Le fonctionnement des lampes fluorescentes et des lampes à décharge nécessite l’utilisation de ballasts et de starters (pour les lampes fluo) ou d’amorceurs (pour les lampes à décharge).

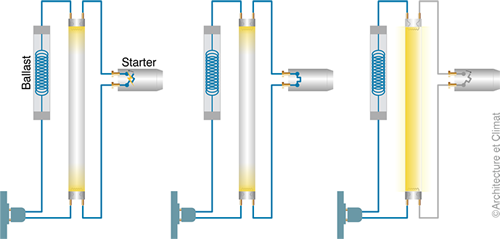

L’exemple repris ici décrit le mode d’allumage d’un tube fluorescent. Le fonctionnement est identique pour les lampes fluocompactes et pour les lampes à décharge. Pour ces dernières, le brûleur remplace le tube et l’amorceur remplace le starter.

Fig. 1, 2 et 3.

Le starter est composé d’un petit tube rempli de gaz et pourvu d’un bilame.

À l’allumage, la mise sous tension provoque un arc électrique au sein du gaz. Celui-ci échauffe le bilame, jusqu’alors ouvert (fig. 1).

Pendant ce temps, un courant circule dans les électrodes du tube. Elles s’échauffent et ionisent le gaz qui les environne, ce qui facilitera l’allumage.

Sous l’effet de la chaleur, le bilame se ferme, l’arc électrique dans le starter disparaît. (fig. 2).

Le bilame se refroidit alors et s’ouvre. Il provoque ainsi une interruption brusque du courant dans le ballast raccordé en série.

Le ballast, composé d’un bobinage de cuivre entourant un noyau de fer (ballast dit inductif ou électromagnétique), va tenter de rétablir ce courant en libérant toute son énergie. Cela provoque une impulsion de tension très élevée entre les électrodes de la lampe (jusqu’à 1 500 V) capable d’allumer le tube fluorescent (fig. 3).

Souvent, cet allumage ne réussit pas en une seule tentative. Si la lampe ne s’est pas allumée, le cycle recommence.

En fonctionnement, la tension aux bornes de la lampe est trop faible pour générer un nouveau cycle d’allumage (40 à 110 V). Le starter se maintient donc en position ouverte et le courant traverse la lampe qui reste allumée.

À partir de cet instant, le ballast joue le rôle de limiteur de courant et empêche la destruction de la lampe.

Lorsque le ballast est électromagnétique, il faudra ajouter un condensateur dans le circuit pour compenser le mauvais cos φ.

Ballast électromagnétique

Starters. |

Ballasts électromagnétiques. |

Condensateur. |

|

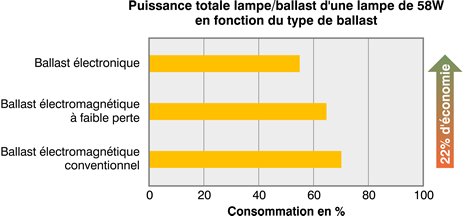

Le ballast électromagnétique (appelé aussi « inductif » ou « conventionnel ») est essentiellement constitué d’un bobinage. Il doit être associé à un starter pour provoquer l’allumage des lampes fluorescentes. Certains ballasts dits « à faibles pertes », ont une consommation nettement plus faible que celle des ballasts conventionnels. Il existe aussi des ballasts « à très faibles pertes » mais ils sont beaucoup plus volumineux.

L’utilisation de ballasts électromagnétiques induit un facteur de puissance relativement bas (cos = 0,5), ce qui peut être pénalisé par le distributeur électrique. Il n’est donc pas rare de devoir ajouter des condensateurs soit en tête d’installation, soit au niveau des luminaires afin de compenser l’effet inductif. On peut aussi insérer des condensateurs (d’une capacité double) dans 50 % des circuits de lampes pour compenser l’effet inductif total. Ceci permet d’économiser un condensateur sur deux.

| Exemples de raccordement interne d’un luminaire avec ballast électromagnétique. C = condensateur, S = starter, TL = tube fluorescent |

|

|

Circuit inductif à un tube Cos φ= 0,5 (inductif). |

|

Circuit compensé Cos φ = 0,9. |

|

Circuit de deux lampes (une capacitive et une inductive). Raccordement en parallèle Cos φ = 0,95. |

|

Circuit de deux lampes (circuit « duo »). Raccordement en série avec un seul ballast Cos φ = 0,5. |

Ballast électronique haute fréquence pour lampes fluorescentes

Celui-ci alimente les lampes sous haute fréquence (entre 25 et 60 kHz). Il est appelé également ballast HF (haute fréquence).

Son facteur de puissance est proche de 1 et il n’y a donc pas de nécessité de compenser celui-ci par l’utilisation de condensateurs.

Ce système, ne nécessitant pas de starter, présente nettement moins de pertes.

Ballast électronique pour tube fluorescent.

Ballast électronique avec préchauffage (ou cathode chaude)

Le ballast électronique avec préchauffage des cathodes présentent bon nombre d’avantages :

- Il a une consommation plus faible qu’un ballast conventionnel.

- Il augmente l’efficacité lumineuse et la durée de vie des lampes fluorescentes (jusqu’à 16 000 h).

- Il diminue le papillotement des lampes à décharge en alimentant les lampes sous haute fréquence et prolonge ainsi leur durée de vie. La diminution de papillotement diminue aussi la fatigue visuelle provoquée par les tubes fluorescents.

- Il coupe automatiquement l’alimentation d’une lampe défectueuse et évite son clignotement en fin de vie.

- Son facteur de puissance est proche de 1.

- Il diminue le niveau de bruit.

- Il a une consommation constante pour une large plage de tension.

Exemple de diminution de la consommation énergétique en fonction de la présence d’un ballast électronique.

Ballast électronique sans préchauffage

Le seul avantage d’un ballast électronique sans préchauffage des cathodes est qu’il consomme moins qu’un ballast conventionnel. Par contre, il n’évite pas, lors de l’allumage du tube, une surtension au travers des cathodes. Cela entraîne un déclin du tube suite à son noircissement au droit des cathodes.

Ballast électronique dimmable

Les ballasts électroniques dimmables permettent de contrôler le flux lumineux des lampes dans une certaine proportion. La plupart ont une plage de dimming de 3-10 % à 100 %. Ce type de ballast permet donc de générer une économie d’énergie vu que la consommation électrique est quasi proportionnelle au flux lumineux sur toute la plage de dimming.

Exemple de ballast électronique dimmable pour lampe fluocompacte à broche.

Le ballast électronique dimmable, raccordé à un simple dimmer, permet d’ajuster le niveau d’éclairement à la demande. On corrige ainsi le surdimensionnement inévitable des nouvelles installations.

Le plus courant des ballasts électroniques dimmables est commandé/géré en 0-10V. On les appelle aussi les ballasts électroniques dimmables analogiques. À l’inverse les ballasts électroniques de type DALI sont numériques et adressables.

Ce ballast sera aussi utilisé lorsque le flux lumineux doit s’adapter à l’apport en éclairage naturel.

Ballast électronique pour lampes au sodium basse pression

Ballast électronique pour lampe sodium basse pression.

L’ensemble starter, ballast conventionnel et condensateur peut être remplacé par un ballast électronique, appelé également ballast HF (haute fréquence). À l’opposé des ballasts électroniques pour lampes fluorescentes, il n’existe qu’un seul type de ballast électronique pour lampes au sodium basse pression.

Les avantages de ce ballast par rapport au ballast conventionnel sont :

- Une consommation propre plus faible qu’un ballast conventionnel (75 % en moins).

- Il diminue le papillotement des lampes à décharge en alimentant les lampes sous haute fréquence.

- Il réduit l’influence de la fluctuation de la tension.

- Contrairement au ballast conventionnel, la puissance consommée reste pratiquement constante pendant toute la durée de vie de la lampe.

- Il est moins encombrant et se monte plus facilement.

Ballast électronique pour lampes à décharge haute pression

Ballast électronique pour lampe HID.

Il existe un ballast électronique dimmable pour lampe au sodium haute pression et lampe aux iodures métalliques.

Il présente certains avantages par rapport au ballast électromagnétique :

- Il réduit l’influence de la fluctuation de la tension et augmente la durée de vie des lampes (15 à 20 %).

- Il diminue le clignotement des lampes à décharge, ce qui atténue la fatigue visuelle provoquée par la lampe.

- Il est moins encombrant et se monte plus facilement.

- Le temps de mise en service est réduit.

Pour certaines marques, ces ballasts électroniques permettent un réamorçage à chaud instantané.

Néanmoins, l’usage de ces ballasts est limité à certaines lampes (certaines puissances et certains types de culots).

Ballast électronique multilampes

Ballast électronique « intelligent ».

Ce type de ballast, grâce à son « intelligence embarquée », est en mesure de reconnaître les différentes lampes fluorescentes T5 uniquement de manière autonome et de les amorcer de façon optimale.

Lors du premier amorçage de la lampe, le microprocesseur du ballast électronique effectue plusieurs mesures des paramètres de la lampe fluorescente et compare celles-ci avec les valeurs de références normalisées enregistrées dans sa mémoire telles que :

- le courant de préchauffage,

- la tension d’électrode,

- l’impédance de l’électrode,

- le courant normal de régime,

- la tension de service de la lampe.

L’identification terminée, les paramètres de fonctionnement du ballast sont fixés en fonction du type et de la puissance de la lampe fluorescente détectée et enregistrés dans sa mémoire (EPROM).

Lors des amorçages suivants, seul un très court test de vérification est effectué si les paramètres de la lampe n’ont pas changé.

Le ballast multilampes s’adapte en général à différentes gammes de puissances reprises dans le tableau suivant :

| Longueur de tube | Puissance des lampes |

| 550 mm | 14 et 24 W |

| 850 mm | 21 et 39 W |

| 1 150 mm | 28 et 54 W |

| 1 450 mm | 35, 49 et 80 W |

Ballast électronique à commande numérique DALI

Ballast électronique de type DALI.

En mettant à profit les possibilités de l’électroniques, les ballasts électroniques permettent de réaliser (en fonction du modèle) la gradation des lampes fluorescentes ou d’être intégrés dans des systèmes de gestion numérique de l’éclairage tel que, par exemple, le standard d’interface numérique DALI (Digital Addressable Lighting Interface). À partir de cet instant, on peut parler de « réseau adressable d’éclairage » offrant beaucoup d’avantages au niveau de :

- la flexibilité et la modularité de l’installation d’éclairage en fonction du zonage des grands espaces,

- l’amélioration du confort des utilisateurs et de l’efficacité énergétique.

A contrario, un tel type de réseau engendre des coûts d’installation et d’équipement non négligeables.

Les ballasts à régulation adressable électronique DALI ressemblent aux ballasts électroniques gradables classiques et ne se différentient que par le sigle suivant :

Les ballasts DALI ont les caractéristiques suivantes :

- placé en réseau, chaque ballast est adressable séparément en donnant beaucoup de flexibilité à l’installation (moins de problème dans le câblage en conception et en rénovation),

- le flux lumineux de la lampe peut être régulé entre 3 et 100 % en assurant une bonne gestion énergétique par rapport à l’occupation des locaux et l’apport de lumière naturelle,

- les constructeurs annoncent jusqu’à 60 % d’économie d’énergie (à vérifier !).

- les états des ballasts sont analysés en permanence (défaut de lampes, durée de vie, .

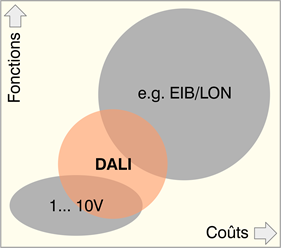

Comparaison des ballasts électroniques dimmables analogiques et numériques

Les ballasts électroniques dimmables de type numérique DALI se positionnent entre les systèmes analogiques 1-10 V et les systèmes bus de type EIB (KNX) par exemple.

Les ballasts de type DALI peuvent tout aussi bien gérer des luminaires dans une configuration des plus simples qu’intégrer un sous-système de gestion par bus. Comme le montre le schéma ci-dessus, les ballasts électroniques DALI sont un bon compromis entre la fonctionnalité embarquée et les coûts.

Classification énergétique des ballasts

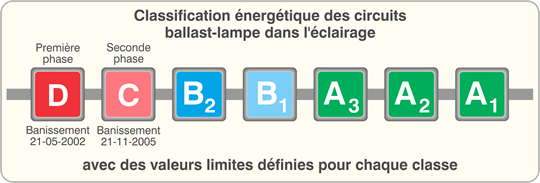

La directive européenne 2000/55/CE et l’Arrêté Royal du 05 mars 2002 établit des exigences de rendement énergétique des ballasts pour lampes fluorescentes.

Il ressort de la Directive et de l’Arrêté que les classe C et D (ballast électromagnétique à moyennes et fortes pertes) sont dorénavant interdites.

Le CELMA (Fédération des Associations Nationales de Fabricants de Luminaires et de composants Electrotechniques pour Luminaires de l’Union Européenne), quant à lui, va plus loin en proposant une classification énergétique de l’ensemble ballast + lampe; ce qui est plus logique au sens énergétique du terme. Pour en savoir plus : La puissance absorbée par les lampes fluorescentes et leurs auxiliaires (ballast) !