Choisir la couche isolante dans le versant du toit

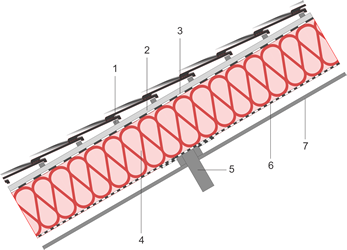

- Lattes

- Contre-lattes

- Sous-toiture

- Isolant

- Charpente

- Pare-vapeur

- Finition du plafond

Suivant que l’isolation est extérieure (ou intérieure avec sous-toiture) ou intérieure sans sous-toiture, le type d’isolant et sa mise en œuvre seront différents.

Le type de pose

Le choix du type d’isolant dépend de la façon dont on souhaite la placer, en d’autres mots, du modèle d’isolation. Les caractéristiques de chaque type d’isolant (rigidité, résistance mécanique, comportement à l’eau, etc.) font qu’il est mieux adapté à tel ou tel modèle d’isolation.

Ainsi, les isolants les mieux adaptés aux différents modèles d’isolation sont les suivants :

Isolation entre chevrons ou fermettes

- couverture

- contre-lattes

- lattes

- sous-toiture

- fermettes

- isolant

- pare-vapeur

- finition intérieure

- matelas de laine minérale (de verre ou de roche) plus ou moins rigide,

- matelas de fibres traitées organiques (chanvre, …) ou animales (laine, ….),

- panneaux de liège,

- flocons de cellulose recyclés (papier).

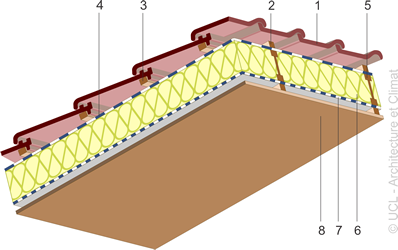

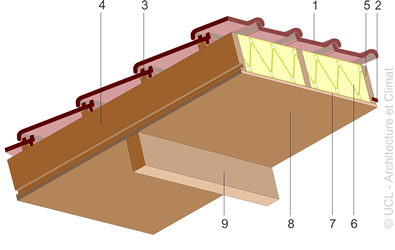

Isolation au-dessus de la charpente

(méthode sarking)

- couverture

- contre-lattes

- lattes

- sous-toiture

- isolant

- pare-vapeur

- chevrons ou fermettes

- panne

- panneaux de mousse synthétique,

- plaque de verre cellulaire (sur plancher),

- laine minérale rigide (sur plancher),

- panneaux organiques (fibre de bois avec liant bitumineux ou caoutchouc, …)

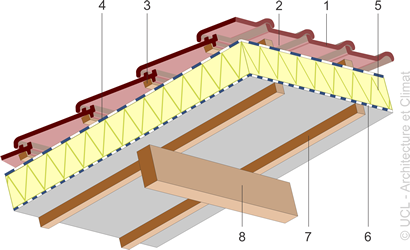

Isolation par éléments auto-portants

- couverture

- languette d’assemblage

- lattes

- panneau de toiture préfabriqué

- raidisseur du panneau

- isolant du panneau

- pare-vapeur intégré éventuel

- plaque inférieure du panneau

- panne

L’isolant doit bénéficier d’un agrément technique certifiant ses qualités et sa compatibilité avec l’usage qui en est fait. La valeur de calcul de la conductivité thermique (λU) d’un isolant possédant ce type d’agrément est connue avec précision. Il est certifié par le fabricant. Il est régulièrement vérifié par des essais. Il peut être utilisé pour calculer les performances de la paroi à la place des coefficients moins favorables tabulées dans les normes (Annexe B1 de la PEB).

Le choix du matériau isolant se fait en fonction des critères ci-dessous

- l’efficacité isolante,

- la compatibilité avec le support,

- le comportement au feu,

- le prix.

C’est au concepteur de choisir ceux qui sont prioritaires.

L’efficacité isolante à atteindre

La valeur isolante du matériau dépend de son coefficient de conductivité thermique λ. Plus sa conductivité est faible, plus l’isolation sera efficace et donc plus l’épaisseur nécessaire à mettre en œuvre sera réduite. Le matériau doit également conserver une efficacité suffisante dans le temps.

Le choix l’épaisseur d’isolant doit donc se réaliser en fonction de la performance thermique à atteindre.

Exemple d’épaisseur calculée d’isolantRemarque : les calculs ci-dessous sont faits avec l’hypothèse que la toiture est étanche à l’air. Dans le cas contraire, en pratique, les mêmes épaisseurs d’isolant peuvent mener à une valeur U 2,5 fois plus élevée que celle prévue. Pour assurer l’étanchéité à l’air, il est préférable que la toiture soit équipée d’une sous-toiture. Si elle est rigide, la sous-toiture permet de garantir le contact entre elle et l’isolant et ainsi assurer une meilleure étanchéité à l’air. Enfin, toujours pour éviter les infiltrations d’air, il est nécessaire de prévoir un écran étanche à l’air, car le plafond n’est pas rendu étanche par sa finition (lambris, planchettes, plaques de plâtres,…) Il ne l’est, bien sûr, pas non plus dès que la finition intérieure est perforée pour des canalisations électriques ou pour une autre raison. Si le passage de canalisation est nécessaire, celles-ci passeront dans un vide technique aménagé entre un écran à l’air et la finition intérieure. Calcul précisL’épaisseur « di » de l’isolant se calcule par la formule suivante : 1/U = [1/hi + d1/λ1 + d2/λ2 + … + di/λi + Ru + 1/he] d’où : di = λi [(1/U) – (1/hi+ d1/λ1 + d2/λ2 + … + Ra + 1/he)]

Exemple. Le tableau ci-dessous donne les résultats des calculs pour une configuration de toiture avec sous-toiture.

Dans les calculs, l’espace entre les éléments de couverture et la sous-toiture est considéré comme une couche d’air très ventilée. Données concernant les différentes couches (de l’intérieur vers l’extérieur) :

(Valeurs extraites de la NBN B 62-002/A1) On a donc pour U = 0,3 et :λi = 0,04 di = λi [(1/U) – (1/HI + d1/λ1 +Ra + d2/λ2 + 1/HI)] di = 0,04[(1/0,3) – (1/8 + 0,009/0,35 + 0,17 + 0,005/0,23 + 1/8)] di = 0,114 m

Calcul simplifiéLa valeur U d’une toiture est presque uniquement déterminée par la couche isolante lorsque celle-ci existe. Pour simplifier le calcul, on peut négliger la résistance thermique des autres matériaux. La formule devient alors : di = λi ((1/ U) – (1/he + 1/hi) [m] Pour U = 0,3 W/m²K, di =λi ((1/ 0,3) – (1/23 + 1/8 )) m L’épaisseur ne dépend plus que du choix de l’isolant et de son λi. L’épaisseur ainsi calculée doit être adaptée aux épaisseurs commerciales existantes. Exemple. Si l’isolant choisi est la mousse de polyuréthane (PUR), son i vaut 0.028 W/mK (suivant NBN B 62-002/A1) di = 0.028 x 3.16 = 0.088 m L’épaisseur commerciale : 90 mm

|

|||||||||||||||

Les isolants minces réfléchissants ont fait l’objet d’une polémique importante ces dernières années.

Qu’en penser ? Nous reproduisons en annexe le compte-rendu détaillé de l’étude du CSTC à ce sujet, étude confirmée par plusieurs études scientifiques dans divers pays européens. L’affirmation des fabricants d’un équivalent de 20 cm de laine minérale est fantaisiste. Dans le meilleur des cas un équivalent de 4 à 6 cm peut être obtenu, ce qui est insuffisant.

Si ce produit connaît malgré tout un certain succès commercial, c’est parce que sa pose est très rapide (agrafage sous pression), donc intérêt de l’entrepreneur qui en fait la publicité, et que le produit se présente en grandes bandes continues, assurant une très grande étanchéité au passage de l’air, donc impression d’une certaine qualité pour l’occupant.

Si on souhaite les associer à un isolant traditionnel, leur faible perméabilité intrinsèque à la vapeur d’eau les prédispose naturellement à être utilisés comme pare-vapeur (pose du côté chaud) et non comme sous-toiture (risque de condensation en sous-face).

La compatibilité avec d’autres matériaux

Certains isolants sont incompatibles avec d’autres éléments de la toiture en contact avec l’isolant.

Par exemple, les mousses de polystyrène sont attaquées par les agents d’imprégnation du bois à base huileuse et par certains bitumes, par les solvants et les huiles de goudron.

La tenue au feu

Suivant le degré de sécurité que l’on souhaite atteindre, en fonction de la valeur du bâtiment et de son contenu, de son usage, de sa fréquentation, etc., on déterminera le degré d’inflammabilité acceptable pour l’isolant.

Le verre cellulaire et la laine de roche sont ininflammables. Les panneaux à base de mousse résolique ou de polyisocyanurate ont un bon comportement au feu.

Les mousses de polystyrène et de polyuréthane sont inflammables et résistent mal à la chaleur.

La chaleur produite par les spots peut dégrader ces mousses et provoquer des incendies. Si des spots doivent être placés à proximité du panneau isolant, les mousses doivent être protégées en interposant des boucliers thermiques efficaces.

On veillera également à ce que ce matériau ne dégage pas de gaz toxique lorsqu’il est exposé à la chaleur d’un incendie. C’est notamment le cas de mousses auxquelles ont été rajoutés des moyens retardateurs de feu.

L’impact écologique

Le prix

« Le nerf de la guerre…! »

A performance égale on choisira le matériau le moins cher. Il faut cependant raisonner en coût global, et tenir compte, non seulement du coût de l’isolant, mais aussi de sa mise en œuvre.

En toiture inclinée, l’isolant de bonne qualité, correctement posé et protégé des agressions extérieures, ne nécessite aucun entretien et sa durée de vie ne pose pas de problème particulier.

Mais toute vie a une fin. Il faut donc être attentif au coût de son remplacement en fin de vie, dont le coût de mise en décharge. Dans le futur, celui-ci risque de croître, notamment pour les mousses synthétiques.

Les conseils généraux de mise en œuvre de la couche isolante

> L’isolant doit être placé sur toute la surface de la toiture sans oublier les éventuelles parties verticales ossature-bois, les joues des lucarnes, etc.

> Les joints entre les éléments suivants doivent être bien fermés :

- entre les différents panneaux isolants,

- entre les panneaux isolants et la charpente.

Pourquoi ?

L’air chauffé à l’intérieur d’un bâtiment se dilate. Il devient ainsi plus léger et monte. Il est alors remplacé par de l’air plus froid qui se réchauffe à son tour. Il s’établit ainsi une circulation d’air dans le local. C’est la convection. Dans une toiture, le même phénomène de rotation de l’air peut se développer autour des panneaux isolants si les joints ne sont pas fermés correctement. Il s’en suit des pertes de chaleur importantes et des risques de condensation dus à la vapeur d’eau dans l’air.

> Pour la même raison que ci-dessus et pour éviter les ponts thermiques, l’isolation de l’enveloppe doit être continue. La couche isolante de la toiture doit être raccordée avec les couches isolantes des autres parois du volume protégé.

Par exemple :

- L’isolant de la toiture doit être en contact avec l’isolant des murs extérieurs dans le cas d’une échelle de corniche, les espaces libres doivent être remplis d’isolant.

- Il doit être dans le prolongement et en contact avec le dormant du châssis muni d’un vitrage isolant.

- Il doit être en contact avec l’isolant autour du conduit de cheminée.

> Les panneaux isolants ne peuvent être perforés pour la pose de conduite, etc.

> Il faut protéger et manipuler les panneaux isolants avec précautions pour éviter les écrasements, les déchirures, l’eau, la boue.