Remarque : dans ce paragraphe, l’étanchéité à l’eau a été traitée en même temps que l’étanchéité à l’air ces deux-ci étant difficilement dissociables.

Une mauvaise étanchéité des châssis peut être due à :

Une classe de résistance à l’air et à l’eau du châssis insuffisante par rapport aux solicitations :

En effet, le STS définit des niveaux de performance d’étanchéité à l’eau (PE2, PE3, PE4, PEE ) et à l’air ( PA2, PA2B, PA3 ) des châssis à atteindre en fonction de la hauteur du châssis par rapport au sol.

S’il s’agit de châssis standards ces niveaux de performance sont signalés par l’agrément technique.

| Hauteur par rapport au sol |

Perméabilité à l’air |

Étanchéité à l’eau |

| 0 à 10 m

10 à 18 m

18 à 25 m

25 à 50 m

> 50 m |

PA2B (1) (3)

PA2B (3)

PA3

PA3

PA3 |

PE2 (2)

PE3

PE3

PE4

PEE |

- (1) Si il n’y a pas d’exigence particulière du point de vue thermique et/ou acoustique, on se contentera d’un niveau PA2.

- (2) Si le bâtiment a une exposition sévère (digue de mer), on prend un châssis de résistance PE3, et on le signale dans le cahier spécial des charges.

- (3) Si on est en présence de locaux avec air conditionné, un niveau PA3 s’avèrera nécessaire.

Si les performances des menuiseries sont inadaptées à l’exposition et à la hauteur par rapport au sol, il n’est pas toujours possible d’y apporter les améliorations nécessaires (ajout d’une barrière d’étanchéité, modification du profil…).

Dans ce cas, seul un remplacement du châssis peut être envisagé.

Une mauvaise étanchéité entre dormant et ouvrant

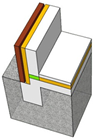

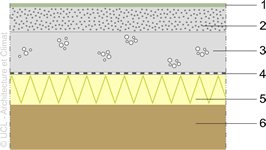

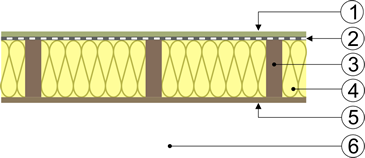

Un mauvais fonctionnement de la double ou triple barrière d’étanchéité :

Remarque : des infiltrations d’eau et d’air sont inévitables malgré un bon dispositif d’étanchéité dans certains types d’ouvrants, au sein desquels l’interruption des joints d’étanchéité au droit des charnières est obligatoire.

Dans les anciens châssis, la forme des profilé ménageant une ou deux frappes constituait l’unique dispositif de joint entre dormant et ouvrant.

Dans ce cas et en cas de problème d’étanchéité, il est possible de réaliser un joint souple sur la frappe la plus intérieure de l’ouvrant, soit en mousse compressible, soit en mastic silicone épousant la forme des châssis.

Dans les châssis plus récents en bois, on peut ajouter également un tel type de joint sur la deuxième ou la troisième frappe.

Les fuites d’étanchéité peuvent être dues au vieillissement du préformé, dans ce cas, celui-ci doit être remplacé.

Remarque : lors de l’entretien des châssis en bois, le traitement du bois ne doit pas recouvrir le préformé, sinon ce dernier est rendu inefficace.

Il est indispensable de souder ou de recoller les joints d’étanchéité présentant une discontinuité dans les angles. En effet, la continuité du joint dans ces zones est particulièrement délicate : le joint peut facilement se défaire à cet endroit.

Dans tous les cas, il faut que le joint soit continu et reste dans un même plan sur tout le pourtour de l’ouvrant.

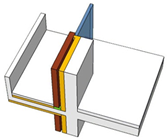

Un mauvais drainage

Le drainage de la chambre de décompression peut s’avérer insuffisant. Des conduits de drainages peuvent être rajoutés dans le dormant.

On veillera à réaliser des conduits d’inclinaison et de diamètres identiques à ceux existants. Normalement, les conduits seront situés près des angles et équidistants de +/- 50 cm.

Un mauvais réglage ou/et entretien des quincailleries.

Un bon réglage des quincailleries permet d’assurer un écrasement du préformé de -/+ 2 mm et garantit ainsi un bon fonctionnement de la barrière d’étanchéité.

Une déformation excessive du châssis lors de sa manipulation ou par la dilatation thermique.

Cette déformation engendre principalement un défaut d’étanchéité entre le dormant et l’ouvrant car ailleurs (c.-à-d.. entre la maçonnerie et le châssis et entre le châssis et la vitre), les joints sont extensibles.

On améliore la raideur du châssis en rapportant des profilés à la face intérieure ou extérieure.

Une mauvaise étanchéité entre le cadre et le vitrage

Dans les anciens châssis, un mastic durci et non élastique, posé généralement du côté extérieur, assurait la fixation du vitrage dans son cadre. Des petits clous assuraient la stabilité du vitrage en attendant la pose du mastic.

Les anciens mastics doivent être remplacés par des mastics souples après nettoyage et retraitement des châssis. On peut également d’abord rajouter des parecloses.

Pour les châssis récents en bois, on vérifie et éventuellement on remplace les joints, les parcloses, et l’emplacement des cales.

Pour les châssis PVC, aluminium ou polyuréthane, le joint autour des vitrages est généralement colmaté à l’aide d’un préformé d’étanchéité en néoprène, par exemple. Il doit être vérifié et remplacé s’il est abîmé.

Si on constate une insuffisance de drainage de la feuillure, on peut ajouter des conduits de drainage. L’opération est plus délicate que celle d’ajouter des conduits de drainage à la chambre de décompression car elle se fait dans l’ouvrant du châssis et toute erreur de disposition peut entraîner des infiltrations d’eau de rejet en aval de l’étanchéité à l’air du profilé.

Si le vitrage est remplacé, il faut prévoir un nouveau type de joint et vérifier la présence de drainage de la feuillure.

Une mauvaise étanchéité des assemblages

Les assemblages peuvent être rendus étanches par des injections de mastic fluide ou de colle.