Régulation par point de rosée d’un humidificateur

Fonctionnement normal

Pour comprendre le fonctionnement de la régulation par « point de rosée » (encore rencontrée de nos jours), il faut revenir à une époque où le contrôle direct du taux d’humidité était difficile : les sondes d’humidité n’étaient pas du tout fiables. L’humidification se faisait sur base d’un laveur d’air, c.-à-d. un type d’humidificateur pulsant l’eau à débit constant. En fonctionnement, la pulvérisation était si intensive que l’air était amené pratiquement à la saturation (85 .. 90 % d’HR).

L’idée était alors d’humidifier de telle sorte qu’en sortie de laveur (X), l’air atteigne le point de rosée du point de soufflage (S) (de là le nom de la régulation). Une postchauffe amène ensuite l’air à bonne température. En pratique, les batteries de préchauffe et de refroidissement sont réglées par le régulateur (R2) pour atteindre la consigne de température du point de rosée (X), l’humidificateur fonctionnant à plein débit permanent. Par ailleurs, la batterie de postchauffe est réglée par le régulateur (R1) en fonction d’une consigne de température de pulsion (S) ou de température ambiante (A) : l’air humidifié est réchauffé à la température d’insufflation nécessaire.

En fait, on règle ainsi l’humidification sans aucune sonde d’humidité et sans agir sur l’humidificateur.

Exemple : voici l’évolution pour une consigne de point de rosée de 14°C,

une température de soufflage de 32°C et une consigne ambiante de 22°C.

| Remarque.

Ce « zig-zag » de l’air sur le diagramme de l’air humide n’est pas en soit source de consommation excessive. L’énergie totale demandée est (hS – hE) et la phase d’humidification est neutre dans ce bilan. |

Par exemple, si l’ambiance est trop humide, on diminue la préchauffe (de Y à Y’), la température de sortie de l’humidificateur (X) est abaissée (X’) et l’humidité absolue de l’air pulsé diminue. La vanne de la batterie de post chauffe s’ouvre quelque peu et la température de pulsion (S’) reste alors inchangée.

Par exemple, si l’humidité relative mesurée de l’ambiance est de 50 %

alors que la consigne est de 40 %, la préchauffe diminuera (de Y à Y’).

Un autre mode de régulation de ce type d’installation consiste à commander les batteries de préchauffe et de refroidissement au moyen d’une sonde d’humidité ambiante. Cela permet de maintenir une humidité constante quelles que soient les perturbations (on humidifie ou déshumidifie selon les besoins) mais entraîne une consommation importante liée à la déshumidification.

Problèmes

Destruction d’énergie

Les problèmes commencent en mi-saison …

Par suite des propriétés spécifiques de la régulation du point de rosée – que cela soit nécessaire ou non – l’air est refroidi à la température du point de rosée d’environ 13°C. Le fonctionnement n’est dès lors pas rentable pour tous les états de l’air extérieur qui se trouvent au-dessus de l’adiabate du point de rosée.

C’est ainsi par exemple que, en fonctionnement d’été, l’air est refroidi de l’état initial (E) jusqu’au point d’intersection avec l’adiabate (Y) du point de rosée, humidifié de façon adiabatique jusqu’au point (X) (point de rosée de remplacement) puis réchauffé à nouveau jusqu’à la température d’insufflation (S).

On se retrouve alors dans la situation aberrante où l’on refroidit et déshumidifie l’air, pour ensuite l’humidifier et le réchauffer !!

Bien qu’il ne devrait y avoir qu’une déshumidification, il y a encore ici une humidification – car le laveur est en service en permanence et le régulateur du point de rosée règle une température de l’air inférieure de 3 à 4°C à la température d’insufflation – et donc la puissance de refroidissement est encore accrue pour la déshumidification.

D’autres exemples de dysfonctionnement énergivore sont possibles, même en hiver, lorsque l’installation dispose d’un recyclage partiel de l’air et que le point de mélange (M) se trouve au-dessus de l’adiabate du point (X).

Pour respecter la condition de température de rosée à la sortie de l’humidificateur, un cycle de refroidissement/déshumidification/humidification/réchauffage se met en place…

Même lorsque l’humidificateur est mis à l’arrêt en été (manuellement ou de façon automatique), la consigne de rosée poussera la batterie froide à refroidir l’air et ensuite, la consigne de pulsion commandera son réchauffage.

Humidification excessive

De plus, lorsqu’aucune sonde d’humidité ne contrôle la batterie de préchauffe, l’humidité ambiante obtenue du fait de l’humidicateur dépasse largement la barre des 40 %, ce qui n’apporte rien au confort mais entraîne une consommation inutile.

Par exemple, si on fixe la consigne de point de rosée à 14°C et la température de pulsion à 20°C, l’air sera pulsé avec une humidité relative de 58 % à laquelle viendra encore s’ajouter l’humidité produite dans les locaux.

Améliorations possibles

Adapter la consigne de température du point de rosée

Classiquement, on retrouve la consigne de température de rosée (en sortie de laveur d’air) bloquée sur 13 ou 14°C toute l’année.

Analysons la situation en hiver. Si l’air sort de l’humidificateur à une température de 14°C et une humidité relative de 90 %, après chauffage à 21°, il sera à plus de 55 % d’humidité ! Or dans l’ambiance, il captera encore l’humidité des occupants (50 grammes par heure et par personne), des plantes, …

Idéalement, la température du point de rosée devrait donc être basse en hiver, afin de limiter la consommation d’humidification.

Par exemple en fixant la consigne de rosée à 7°C, on atteint une humidité ambiante de l’ordre de 45 % (pour une température ambiante de 20°C, en tenant compte de l’apport en humidité des occupants.

Mais si, en été, la consigne de rosée est basse, on risque vite de tomber dans le cas où la batterie de froid sera en demande pour satisfaire cette consigne. On doit au contraire augmenter au maximum la consigne de rosée pour qu’elle soit proche de la consigne de pulsion.

Par exemple, si la consigne de pulsion est de 17°C, le point de rosée peut être réglé à 16°C (le degré d’écart entre ces deux consignes sera donné par le ventilateur).

Une consigne de rosée aussi élevée ne peut malheureusement pas convenir en hiver car elle entraînerait une humidification excessive et énergivore.

Il faut donc prévoir une consigne de rosée différente en fonction de la saison.

Comment faire ?

La première action consisterait à adapter manuellement la consigne en fonction de la saison.

Mieux, on peut imaginer une consigne de rosée variable en fonction de la température extérieure, suivant une courbe de chauffe du type :

Enfin, une alternative peut consister à modifier automatiquement la consigne de rosée en fonction de l’humidité relative mesurée dans la reprise d’air. La consigne peut par exemple varier entre 7°C et la température de pulsion moins 1 .. 1,5°C.

Stopper la déshumidification d’été

Si on analyse de près la régulation par point de rosée, on se rend compte que la destruction de l’énergie provient surtout du fait que la batterie froide est commandée par la consigne de point de rosée : elle peut être enclenchée pour déshumidifier l’air.

Or dans des locaux de type « bureaux », sauf exceptions, il nous semble que le besoin de déshumidifier ne se présente pas :

Dans des conditions extérieures extrêmes (30° et 50 % HR), avec une consigne de rosée de 16°C et une consigne de pulsion de 17°C, l’humidité ambiante ne dépasse pas 60 % en tenant compte de l’apport en humidité des occupants (point A’).

Exceptions ? Il est des cas où une déshumidification s’impose : les locaux climatisés par plafonds froids ou poutres froides, et les salles où le maintien de conditions d’ambiance stricte est nécessaire.

Comment faire ?

Il y a lieu de modifier le principe de régulation pour commander la batterie froide au départ du même point de consigne que la batterie de post-chauffe (bien sûr avec une plage morte entre l’enclenchement des 2 batteries). Seul le besoin de refroidissement de l’ambiance pilotera la batterie froide.

Par exemple : commande de la batterie de refroidissement et de la batterie de post-chauffe par la consigne de pulsion. La batterie de préchauffe restant commandée par la consigne de rosée pour gérer l’humidification en hiver.

Cette mesure combinée avec l’abaissement du point de rosée en hiver, devrait éviter toute destruction d’énergie.

Limiter l’humidification excessive

Si ce n’est pas déjà le cas, on cherchera tout d’abord à commander l’humidificateur sur base de l’humidité effective dans les locaux. Par exemple via une sonde dans la reprise d’air, plutôt que via une sonde dans la pulsion.

Par exemple, cette technique consiste à agir, sur base d’un hygrostat dans la reprise commune des locaux, sur la pompe de l’humidificateur. Cela peut entraîner certaines fluctuations d’humidité dans les locaux.

Signalons que dans ce cas, la consigne de l’hygrostat et la consigne de rosée seront les plus basses possibles (pour assurer environ 40 % dans l’ambiance). En évitant une humidification excessive, on limitera les fluctuations d’humidité ambiante liée au fonctionnement en tout ou rien de la sonde d’humidité.

On peut ensuite mettre l’humidificateur à l’arrêt dès la mi-saison, par exemple, au-dessus d’un seuil de température extérieure : 5…8°C. C’est mieux que rien … mais cela n’empêchera pas le fonctionnement simultané de la batterie froide et de la batterie de post-chauffe en mi-saison.

Favoriser l’humidification à débit variable

Toutes ces difficultés, proviennent finalement de la technologie des « laveurs d’air » qui saturent l’air pulsé en eau.

On pourrait imaginer pouvoir directement régler le taux d’humidité souhaité en agissant sur l’efficacité de l’humidificateur.

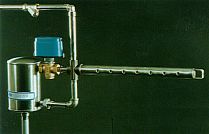

Le schéma de l’installation serait le suivant :

C’est un montage en vanne diviseuse mais il est possible également de diviser l’installation en plusieurs rampes de gicleurs, commandés chacune par une vanne magnétique.

Fonctionnement en hiver.

Fonctionnement en été.

Ce type de fonctionnement est semblable à celui obtenu avec un humidificateur à vapeur.

Est-ce réalisable avec un humidificateur à pulvérisation ou à évaporation ?

Certains fabricants semblent dire que c’est possible avec leur matériel. D’autres disent qu’il existe un écart entre la théorie et la pratique et que l’on ne sait pas trop quelles sont les conditions obtenues pour de faibles débits d’eau : la taille des gouttes augmente et le pouvoir de diffusion dans l’air diminue fortement. Un pompage de l’installation aurait beaucoup de chance de se produire… Cela semble par contre possible avec les humidificateurs rotatifs.

En résumé, le bilan est mitigé et il est difficile de se faire une opinion globale. Si un de nos lecteurs posséde une expérience pratique de ce type de régulation, son éclairage est donc le bienvenu.