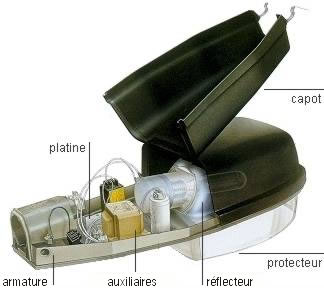

Composants d’un luminaire

Un luminaire sert à répartir, filtrer ou transformer la lumière des lampes. Il peut être composé de :

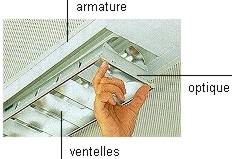

- L’armature :

permet l’assemblage des différents composants du luminaire (réflecteurs, ventelles, platine, diffuseur,…) et la fixation du luminaire au plafond ou au mur.

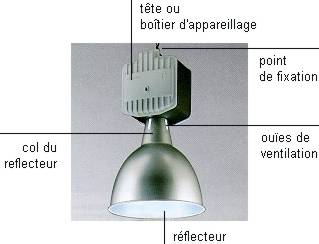

- Le réflecteur :

réfléchi la lumière émise par la lampe et la dirige selon des directions préférentielles.

- Les ventelles :

protègent l’œil des éblouissements en empêchant la vue directe de la lampe.

- Le diffuseur ou protecteur :

remplace parfois les ventelles et protège la lampe de l’ambiance. On parle aussi de « vasque ».

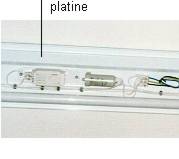

- La platine :

permet la fixation des auxiliaires électriques (ballasts, starters,…).

L’ensemble des dispositifs chargés de contrôler la lumière émise (réflecteurs, ventelles) est aussi appelé « optique« .

Luminaire intérieur pour tubes fluorescents

Luminaire intérieur pour lampes à décharge

Luminaire « en cloche »

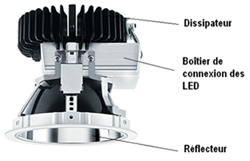

Exemples de luminaire intérieur pour LED

Luminaire de type « dowmlight »

L’alimentation (ou « driver ») de ce module « downlight » LED n’est pas intégrée. On l’appelle l’alimentation déportée.

À ce niveau, on mesure toute l’ambiguïté de la différentiation du module LED et du luminaire LED. Le module ci-contre qui équipe le luminaire est aussi composé d’une multitude de LED.

Luminaire plafonnier composé d’une multitude de LED montées sur un support plat. A l’heure actuelle, ce type de luminaire est une alternative au luminaire à tube fluorescent. Il est cependant trop tôt pour mesurer l’impact de ce type de luminaire sur le marché.

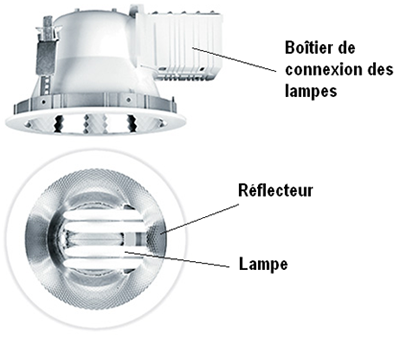

Luminaire intérieur pour lampe fluocompacte

Dans ce type de luminaire, le ballast électronique n’est pas intégré. On dit qu’il est déporté ou externe.