Zonage des commandes

Principe

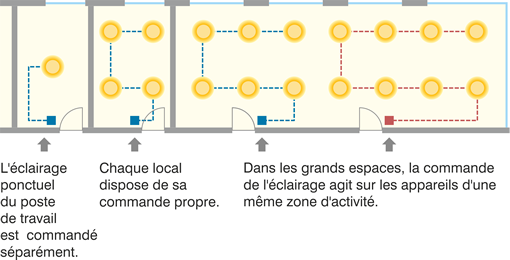

Le zonage consiste à répartir la distribution électrique et à regrouper les commandes en tenant compte :

- De la présence d’éclairage individuel : celui-ci retarde l’allumage de l’éclairage général.

- Des zones de même activité ou même période d’occupation : les appareils d’une même zone sont utilisés en fonction de l’occupation, indépendamment de la zone voisine.

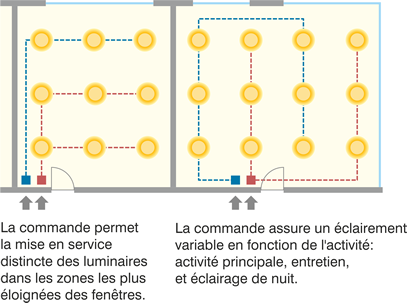

- De l’éclairage naturel du local : les appareils « côté intérieur » (ou locaux aveugles) sont commandés séparément des appareils « côté vitrages », ces derniers étant enclenchés selon les besoins en complément de l’éclairage naturel.

- Des activités secondaires : pour les activités se déroulant en dehors des heures normales (nettoyage ou gardiennage), un éclairage réduit suffit souvent amplement.

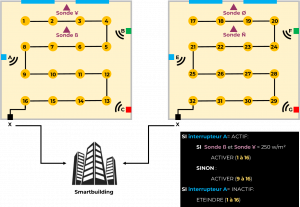

Exemple.

|

Technologie classique de zonage

La mise en œuvre de ces commandes dans une installation existante non adaptée est simple, mais nécessite cependant un recâblage de l’installation avec intégration d’interrupteurs et contacteurs complémentaires.

Une mise en œuvre plus professionnelle dans les bâtiments tertiaires de moyenne voire de grandes tailles est le système à connexion rapide qui révolutionne fortement le monde du câblage structuré en courant fort. A priori, ce type de câblage n’a pas d’influence sur l’aspect énergétique de l’éclairage, mais mérite tout de même d’être signalé.

Le zonage de l’installation d’éclairage accompagné de commandes manuelles ne portera ses fruits que si on obtient la collaboration des utilisateurs. Dans le cas contraire, on doit avoir recours à des dispositifs de commande automatique.

Zonage par adressage

Les nouvelles techniques de zonage, au travers de « l’immotique« , permettent de rendre un bâtiment de moyenne ou de grande importance plus flexible par rapport au changement de configuration des locaux.

Énergétiquement parlant, cette technologie évoluée de zonage des luminaires et des commandes ne change rien par rapport à la technique classique de zonage.

Zonage par programmation / par adressage dans le SmartBuilding

Dans les smartbuilding ou les bâtiments disposant d’immotique pour l’éclairage, la flexibilité est quasi-totale. Chaque sonde, chaque luminaire, chaque interrupteur est un objet (au sens informatique) pouvant être réassocié, reconfiguré en fonction des besoins.

L’interrupteur n’est plus un robinet qui coupe ou non mécaniquement la tension dans le réseau de courant fort sur lequel il est physiquement placé. Dans ce cas-ci, l’alimentation électrique des objets est devenue indépendante de leur contrôle : l’ensemble des objets se situe sur un réseau de communication commun de sorte que les objets puissent recevoir des ordres de n’importe quel autre appareil. L’avantage majeur étant que les interactions entre objets peuvent évoluer par simple changement de la programmation.

Par exemple, si les deux pièces dessinées ci-dessus ne venaient à faire qu’un seul plateau, alors, il suffirait de modifier la programmation pour que l’interrupteur A active et éteigne l’ensemble des 32 luminaires ou une partie en fonction de la présence d’éclairement naturel.

Si, au contraire, chaque carré devait-être scindé en 3 espaces, il suffirait de répartir les interrupteurs sans-fils dans chaque pièce et les réassocier informatiquement aux bons luminaires.

Généralement, une fois le système installé, ceci peut être réalisé via des interfaces conviviales de ce type, sans passer par du code informatique.

Leynew DL103 – Leynew.com ©

![Gestion en fonction d'un horaire [éclairage] Gestion en fonction d'un horaire [éclairage]](https://energieplus-lesite.be/wp-content/uploads/2007/09/gestion-horaire-bon-1024x538.jpg)