Chauffage électrique à accumulation

Les appareils à accumulation

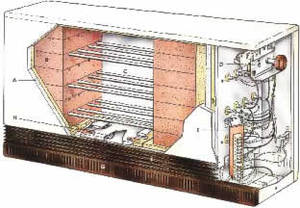

Les accumulateurs renferment un noyau accumulant la chaleur; celui-ci est constitué de briques en magnésite, féolite, forstérite, fonte ou autres… pouvant être chauffées à des températures de 650 à 800°C.

Les briques peuvent avoir des formes diverses, en fonction de la conception du noyau et du mode d’installation des résistances entre les briques. Le noyau est entouré de matériau isolant approprié afin de limiter la température des parois.

- Vermiculite isolante.

- Briques magnétiques.

- Eléments chauffants.

- Contrôleur de charge.

- Borne de branchement.

- Sortie d’air.

- Entrée d’air.

- Ventilateur.

La température du noyau est le reflet de la charge contenue dans l’appareil et est contrôlée par un thermostat de charge.

Différents types d’accumulateurs

Accumulateurs statiques

Ils ne sont pas équipés d’un système de réglage de restitution de chaleur. Celle-ci s’effectue sous forme de rayonnement et de convection naturelle par les parois de l’appareil.

Accumulateurs statiques à restitution de chaleur réglable

En plus de la restitution de chaleur par les parois, ces appareils émettent également de la chaleur par convection naturelle de l’air entre les briques du noyau de l’accumulateur. Le réglage de la restitution de chaleur s’opère au moyen de clapets thermostatiques montés sur l’évacuation d’air dans la partie supérieure de l’appareil.

Accumulateurs statiques compensés

Il s’agit d’accumulateurs statiques pourvus d’un chauffage auxiliaire direct sous forme de convecteur. Ces appareils sont caractérisés par une puissance de raccordement plus faible et une capacité d’accumulation relativement limitée, qui permet néanmoins de réaliser au moins 60 % de la consommation annuelle au tarif de nuit.

Accumulateurs dynamiques

À l’opposé des accumulateurs statiques, la restitution de chaleur s’effectue essentiellement par une convection forcée de l’air à travers des canaux prévus entre les briques du noyau d’accumulation.

Dans ce cas, les accumulateurs sont équipés d’un ou plusieurs ventilateurs commandés par un thermostat d’ambiance.

Accumulateurs dynamiques à résistance d’appoint

Il s’agit d’accumulateurs dynamiques équipés d’une résistance de chauffe auxiliaire qui, en cas de restitution insuffisante de chaleur par le noyau d’accumulation, est enclenchée par le thermostat d’ambiance. La résistance d’appoint se situe dans le flux d’air.

Une distinction suivant le mode de restitution de la chaleur

Les accumulateurs « 9 heures »

Les accus 9 heures sont construits de telle façon que la capacité d’accumulation et la résistance électrique soient suffisamment importantes pour charger en neuf heures l’énergie nécessaire au chauffage pendant toute la journée. L’usage de ces appareils est optimalisé en tarification exclusive de nuit.

Les accus dynamiques 9 heures peuvent être équipés d’une résistance d’appoint.

Les accumulateurs « Hors-Pointes »

Les accumulateurs « Hors-pointes » sont des appareils dynamiques sans résistance d’appoint.

Leurs résistances de charge se trouvent dans le circuit d’air qui traverse le noyau. Cette caractéristique constructive permet un chauffage rapide même en cas de décharge complète du noyau.

La durée de charge nocturne et diurne de ces accumulateurs atteint au moins 16 heures par jour.

Les avantages par rapport à l’accu 9 heures se concrétisent par une puissance de raccordement plus faible et des dimensions plus réduites.

Le dimensionnement et la régulation de charge permettent de limiter la charge diurne à un strict minimum. L’usage de ces appareils est optimalisé en tarification trihoraire ou en EHP.

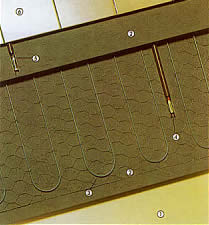

L’accumulation dans le sol

L’assurance d’obtenir un chauffage de qualité commence par le choix du conducteur chauffant. Les écarts de température à la surface du sol, même lors de l’emploi d’un recouvrement céramique, doivent rester en dessous de la valeur normalisée de 1,5 K.

Le câble étant incorporé dans le béton accumulateur, la chaleur qu’il dégage se disperse dans tous les sens et chauffe ainsi la masse accumulatrice. La température limite du béton accumulateur mesurée à hauteur des conducteurs chauffants se situe entre 50 et 60°C.

Le chauffage par le sol est dimensionné de telle sorte qu’on obtient une température de contact au sol limitée à 26,5°C. Il est ainsi en mesure de dissiper 70 W au m².

Si la puissance requise n’est pas disponible par le sol, le complément sera obtenu par un chauffage additionnel (convecteurs ou chauffage d’appoint dans le sol le long des murs). Le cas échéant, lors de l’emploi de chauffage additionnel dans le sol, limité aux zones périphériques de la pièce, la température de contact au sol pourra atteindre 34°C, permettant ainsi de dissiper une puissance de 150 W au m².

Pour éviter des pertes de chaleur importante vers le dessous du plancher, celui-ci doit présenter une isolation suffisante.

| Pour estimer la perte d’un chauffage par le sol situé au-dessus d’une cave, en fonction du degré d’isolation. |

La dalle est subdivisée au moyen de joints de dilatation et de mouvement afin d’absorber les contraintes mécaniques dues aux phénomènes de dilatation et de mouvement inhérents à une dalle flottante.

Le chauffage à accumulation par le sol est normalement complété par un chauffage d’appoint direct dont la puissance diminue en fonction des heures de charge complémentaires disponibles pendant la journée.

En matière de restitution de la chaleur, l’accumulation par le sol est assimilable à un appareil à accumulation statique.

Question : la dalle de béton chauffante ne doit-elle pas être bordée d’une matière souple pour reprendre les dilatations ? Cela se fait dans pour le chauffage par le sol par tuyauteries d’eau chaude –> on peut penser que le schéma ci-dessus est incomplet à ce niveau…Question : la dalle de béton chauffante ne doit-elle pas être bordée d’une matière souple pour reprendre les dilatations ? Cela se fait dans pour le chauffage par le sol par tuyauteries d’eau chaude –> on peut penser que le schéma ci-dessus est incomplet à ce niveau…

- Revêtement de sol.

- Dalle en béton accumulateur (6,5 à 14 cm selon l’inertie du local, le recouvrement du sol et la durée de charge; une valeur moyenne de 10 à 12 cm pour une durée de charge de 8h, et de 6,5 cm pour une alimentation en 7 h + 9 h de charge).

- Tube de protection à embout cuivre pour sonde de mesure.

- Nappe chauffante – profondeur d’encastrement : dans le tiers inférieur de la couche de béton – minimum 3 cm au dessus de la couche d’étanchéité.

- Couche d’étanchéité : 0,2 (0,5) mm pe ou apprêt de bitume de 250 gr.

- Isolation (résistante à une température de 85 °C).

- Couche d’étanchéité habituelle.

- Infrastructure porteuse.

- Chauffage d’appoint éventuel dans le sol.

- Plinthe.

- Ruban souple d’étanchéité.

Source : d’après Le code de bonne pratique pour la réalisation des installations de chauffage électrique – Communauté de l’Electricité – CEG.