Compter l’énergie thermique

Principe

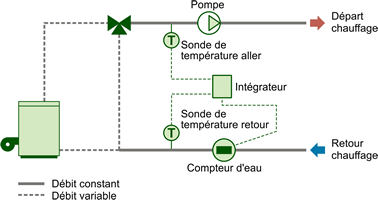

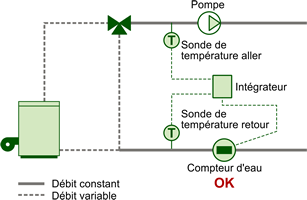

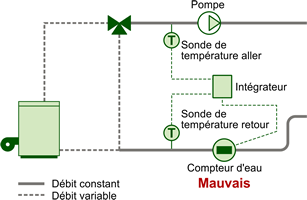

La mesure de l’énergie calorique nécessite le placement :

- D’un compteur de passage d’eau chaude de manière à mesurer le débit. Ce débitmètre peut être « invasif » (il s’insère dans le circuit hydraulique), ou « non invasif » (à ultrason) qui ne nécessite pas de coupure du circuit hydraulique.

- De deux sondes de température (au niveau du départ et du retour de la production de chaleur).

- D’un intégrateur avec une connexion éventuelle vers une gestion technique centralisée (GTC).

Le placement d’un compteur d’énergie dans une installation existante n’est pas toujours aisé pour diverses raisons :

- D’une part, l’interruption du système de chauffage pour insérer un compteur de passage ne peut, dans certains cas, se réaliser qu’en dehors de la période de chauffe.

Principe de comptage (source : MeterBuy).

Calcul de l’énergie

Le comptage de chaleur et/ou du froid ou la détermination de l’énergie calorifique se base sur la formule suivante :

|

Énergie = Volume [m³] x (Taller – Tretour) [K] x K [kWh/(m³.K)] Où :

Par exemple : pour une pression de 8 bars, une température d’eau de départ de tdépart = 70 °C et une température de retour de tretour = 30 °C le coefficient K est de 1.1566 kWh/(m³K) |

Composants d’un système de comptage d’énergie thermique

Débimètre d’eau

Les compteurs peuvent être de type « mécanique ». Simplement, une hélice tourne lorsqu’il y a un débit de passage. On retrouve principalement des compteurs :

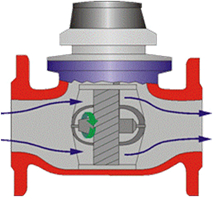

> à hélice à axe horizontal ;

Hélice à axe horizontal.

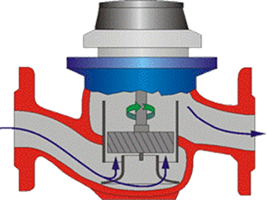

> à hélice à axe vertical ;

Hélice à axe vertical.

Compteur à ultrason

Système ultrasonique.

Ce type de compteur fonctionne suivant le principe de la mesure aux ultrasons. Le débit est mesuré avec une très grande précision en comparant les temps de parcours des signaux à ultrasons dans le sens de l’écoulement et à contre-courant tout en tenant compte de la variabilité thermique. Pour les auditeurs (mesures ponctuelles), des compteurs de passage « non invasifs » permettent de mesurer les débits sans devoir « couper » les tuyaux. Néanmoins, ce genre d’appareil peut engendrer des erreurs de mesure assez importantes, si les sonotrodes sont mal couplées à la tuyauterie et/ou les caractéristiques de la tuyauterie sont inexactes (mauvais diamètre ou épaisseur de paroi, encrassement des parois internes, …).

Il est de plus, nécessaire de disposer, pour les compteurs ultrasoniques, de portion droite au niveau du circuit hydraulique sous peine de fausser l’acquisition du débit (perturbation de la mesure par des interférences dues aux coudes par exemple).

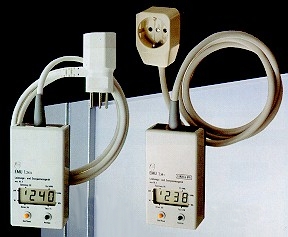

Sonde de température

Les sondes de température sont en général des PT100 ou PT500.

Calculateur-intégrateur (électronique de comptage)

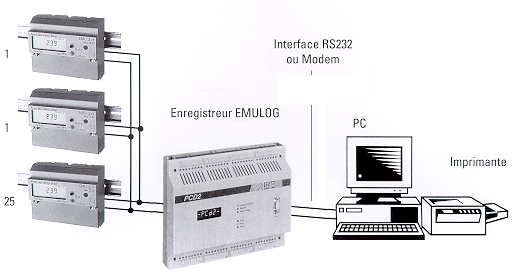

Le calculateur-intégrateur de comptage permet, sur base des informations fournies par les débimètres (m³/h ou litre/s) et les sondes de température, de calculer les puissances (kW) et l’énergie thermiques (kWh).

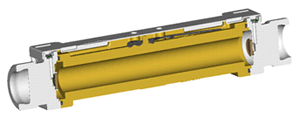

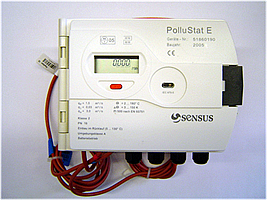

Compteurs d’énergie thermique compacts

Des compteurs d’énergie compacts peuvent être utilisés afin d’assurer la répartition des charges dans un immeuble composé d’espaces locatifs de faible surface. Ces compteurs intègrent dans un même ensemble le débitmètre, les sondes de températures et le calculateur. Ils existent tant avec une technologie de mesure mécanique que par ultrasons.

Compteur statique à ultrasons. |

Compteur compact. |

Interfaçage avec une gestion technique centralisée

Ce type de compteur peut-être interfacé, via des réseaux de communication, à une Gestion Technique Centralisée (GTC) et ce afin d’exploiter les mesures à distance. L’interfaçage est réalisé suivant des protocoles connus comme :

- M-Bus ;

- Modbus ;

- LON ;

- BACnet ;

- …

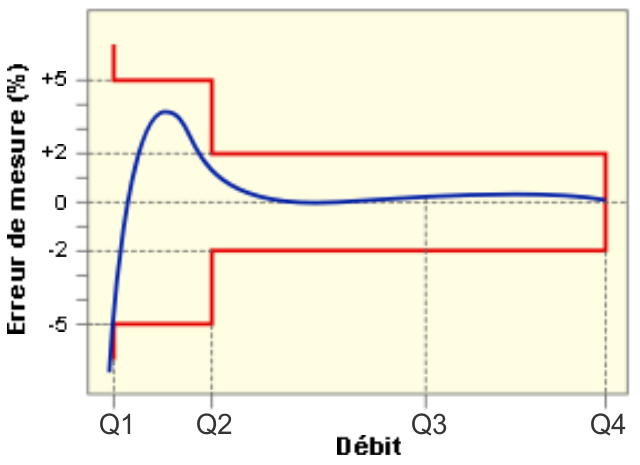

Norme et classes de précision

Un problème d’inconfort thermique ou lumineux ? N’hésitez pas à tester notre nouvel outil de diagnostic afin de trouver la solution à votre problématique.