Introduction

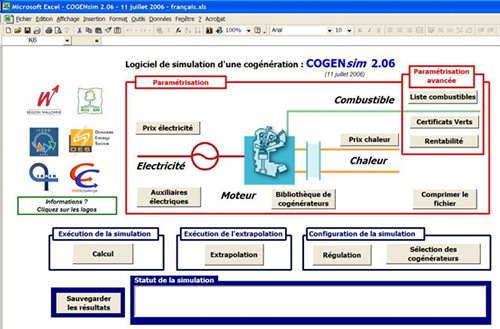

Le programme vous permet d’établir rapidement un premier dimensionnement d’une éventuelle cogénération adaptée à vos besoins électriques et thermiques. Il calcule aussi la rentabilité que vous pourrez attendre de cet investissement.

Lors de l’ouverture du fichier, Excel vous demandera si vous souhaitez activer les macros. Vous devez les activer.

De manière générale, les cellules sur fond bleu ou brun (caractères bleus) sont des valeurs à introduire, les cellules sur fond jaune (caractères rouges) sont des valeurs calculées.

Première partie : »Premier dimensionnement de l’unité de cogénération »

Étape 1.1 : Déterminer votre BNeC

Il s’agit de déterminer les besoins nets de chaleur de votre établissement.

Pour cela, il est nécessaire de compléter certaines informations relatives à votre bâtiment et son usage, dans l’ordre de la feuille :

- Le type de bâtiment concerné (type d’établissement et taille de l’établissement).

- Q : la consommation annuelle en combustible (gaz ou mazout) en kWh PCI.

- Qnon cogen : la part de combustible qui ne pourrait pas être assurée par la cogénération, c’est-à-dire, la part de combustible, si elle existe, qui n’est pas utilisé pour la production d’eau chaude (chauffage et ECS). Ce sera la part qui ne pourra pas être assurée par la cogénération : Qnon cogen.

- URE : la réduction de consommation qui pourrait être envisagée par la mise en place d’éventuelles mesures URE. Une économie de 10 % est proposée par défaut dans le cadre de la réalisation d’un audit énergétique.

- ΔQ : l’évolution de la consommation dans le futur, réduction ou augmentation (par exemple pour une extension) de la consommation initiale mentionnée.

- ηchaufferie : le rendement thermique de l’installation de votre installation de chauffage actuelle, idéalement un rendement mesuré sur une assez longue période, sinon votre meilleure estimation. Attention, le rendement en question n’est pas le rendement ponctuel de la chaudière, mais le rendement global de l’installation sur une période de plusieurs mois.

- La cellule jaune vous donne finalement le Besoin Net de Chaleur (BNeC), base du dimensionnement de l’unité de cogénération.

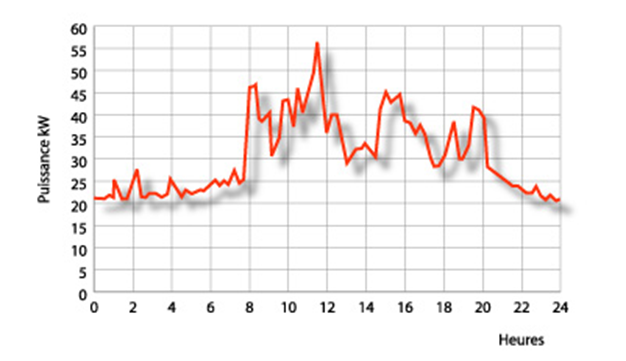

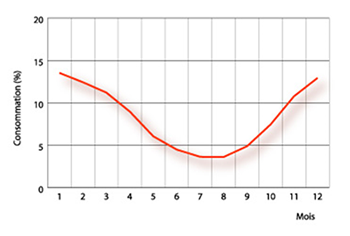

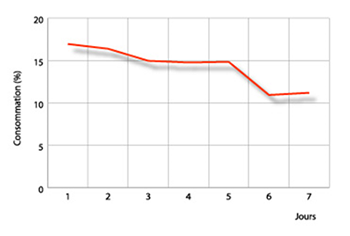

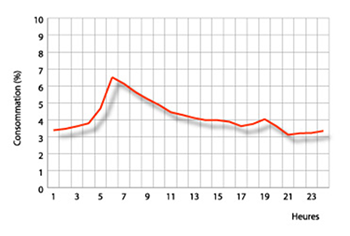

Étape 1.2 : Sélectionner un « profil type » de consommation de chaleur.

Vous indiquerez par un choix multiple le type d’institution pour lequel vous envisagez une cogénération avec son horaire de fonctionnement, par exemple « établissement de soin, consommation continue de chaleur, 7 jours sur 7 ». Chacun des choix sur le type d’institution avec son horaire de fonctionnement correspond à un profil de consommation de chaleur type.

À partir des profils thermiques types de besoins de chaleur, propres à votre établissement, le logiciel calcule directement 3 paramètres utiles pour le dimensionnement :

- UQ : la durée de fonctionnement d’une chaudière bien dimensionnée pour assurer la satisfaction des BNeC.

- Ucogen : la durée de fonctionnement de la cogénération pour assurer la satisfaction d’une partie des BNeC.

- Partcogen : qui représente la puissance thermique de la cogénération par rapport à la puissance thermique maximale (de la chaudière bien dimensionnée).

Dans cette étape, il sera également possible de sélectionner la présence d’un ballon de stockage.

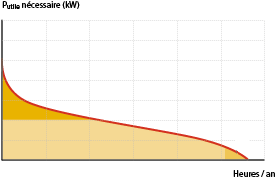

Étape 1.3 : Déterminer la puissance thermique de l’unité de cogénération

Sur base de ces 3 paramètres, on obtient directement :

- PQcogen : la puissance thermique de l’unité de cogénération. Si la puissance thermique calculée est trop faible (< 10 kW) le logiciel mentionnera directement 0.

- Qcogen : la production de chaleur.

Éventuellement, vous pouvez réduire cette puissance d’un certain pourcentage si vous estimez que l’unité est trop grande. Par exemple, si la production électrique est trop importante par rapport à votre consommation et que ne vous désirez ne pas vendre trop au réseau, le facteur de réduction de la puissance thermique peut s’avérer « payant ».

Étape 1.4 : Choisir une unité de cogénération

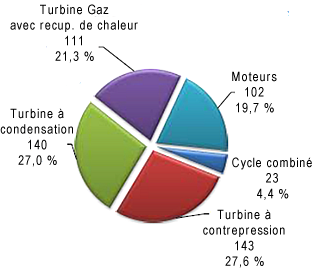

Dernière étape du dimensionnement, il s’agit de choisir la technologie. En effet, de ce choix, dépendra la puissance électrique de l’unité de cogénération, la puissance thermique étant identique. Typiquement, un moteur à l’huile végétale aura une puissance électrique supérieure à celle d’un moteur gaz. Cette différence étant due aux caractéristiques technologiques différentes entre ces moteurs.

Sur base du choix de la technique, on obtient une évaluation de :

- PEcogen : la puissance électrique de l’unité de cogénération.

- ηcogen : le rendement électrique de l’unité choisie.

- Ecogen : la production électrique annuelle de l’unité choisie dans la configuration étudiée.

Remarque :

À ce stade, il faut être attentif au fait que ces caractéristiques de moteur sont extrapolées sur base de moteur existant, mais que vous ne rencontrerez sans doute pas sur le marché un moteur ayant exactement ces caractéristiques. Il se pourrait par exemple que le programme vous renseigne un moteur de 67.3 kWé alors que dans la pratique, vous aurez à choisir entre un moteur de 60 ou de 80 kWé. Cette remarque vaut aussi pour les autres paramètres (rapport entre le rendement électrique et thermique de votre moteur, frais d’entretien, valeur de l’investissement).

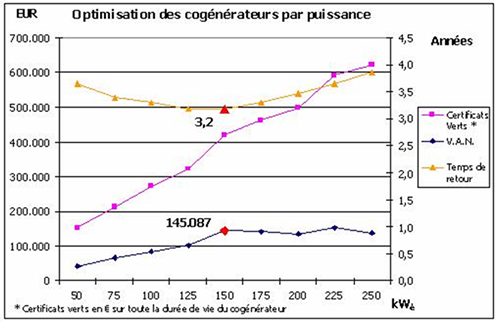

Deuxième partie : « Rentabilité du projet de cogénération »

Cette seconde partie consiste à calculer, à la « grosse louche » la rentabilité du projet de cogénération sur base du premier dimensionnement effectué.

Étape 2.1 : Calculer le gain sur facture électrique

Pour réaliser une première évaluation économique du projet, vous devez introduire :

- Etotale : la consommation annuelle totale d’électricité (en reprenant la somme des consommations en heures pleines et en heures creuses),

- Coût Etotale : le montant total de la facture annuelle électrique.

Si les données ne sont pas connues, l’outil calculera des valeurs automatiquement.

Sur base de ces premières données, l’outil évaluera :

- Prixmoyen achat : le prix moyen de votre électricité.

- Eauto-cons : la part de l’électricité qui sera autoconsommée dans le projet.

- Erevente : la quantité d’électricité qui sera revendue sur le réseau.

Sur base de ces données et du prix de revente, l’outil calcule le gain sur la facture de l’électricité – Gainélec.

À ce stade vous devez estimer le pourcentage de l’électricité produite qui sera autoconsommée, ce pourcentage dépendra de votre consommation et votre profil d’utilisation. Si vous n’avez aucune idée, vous pouvez mettre une valeur entre 75 et 90 %. Le reste de l’électricité sera alors vendu par le réseau à un fournisseur d’électricité de votre choix, à un prix qui aura convenu avec le fournisseur (actuellement ce prix est d’environ 35 €/MWh).

Un calcul se fait automatiquement pour déterminer le gain sur la facture d’achat d’électricité, le gain sur la vente d’électricité et le gain total sur la facture d’électricité (Gainélec).

Étape 2.2 : Calculer le gain sur la chaleur

La consommation annuelle en combustible est automatiquement reprise (Q), il suffit d’introduire le montant total de la facture annuelle du combustible et le prix moyen du combustible se calcule en fonction de votre encodage.

Ensuite la consommation évitée de la chaufferie (Conschaufferie) et le gain sur la facture chaleur (Gainchaleur) se calculent.

Étape 2.3 : Calculer le gain par la vente des certificats verts

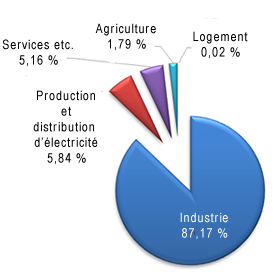

L’installation de cogénération vous permettra de réduire les émissions polluantes, dont le CO2, qui est gratifié par le mécanisme des certificats verts, pour autant que vous arriviez à une économie relative de CO2 supérieur ou égal à 5 %.

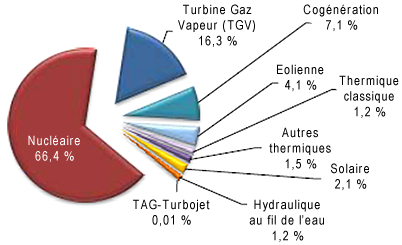

À ce stade vous devez sélectionner si le site est connecté au non au gaz naturel, ce qui doit être compatible avec le type de cogénération précédemment sélectionné. Le facteur d’émission de l’installation est automatiquement repris (CCO2) et permet le calcul du gain en CO2 (GCO2) et en énergie primaire (Gain énergie primaire) Le taux d’octroi est calculé selon la réglementation en vigueur.

Étape 2.4 : Calculer la dépense en combustible

En introduisant le prix moyen du combustible de la cogénération, vous obtenez automatiquement la dépense en combustible pour la cogénération (DépenseComb).

Étape 2.5 : Calculer la dépense en entretien

Ce calcul se fait directement en fonction de la technologie utilisée et de la puissance de l’unité de cogénération.

Étape 2.6 : Estimer le montant de l’investissement.

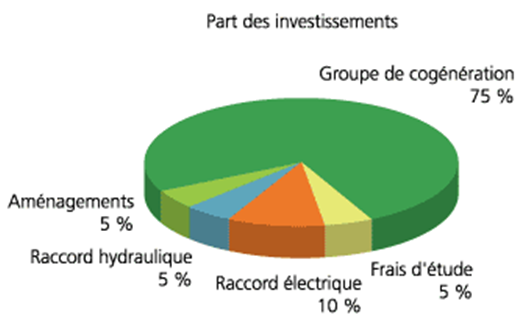

En ajoutant un facteur de sur-investissement d’environ 40 % [10 % pour les frais d’installation, 7 % pour les frais d’études, 10 % pour d’éventuels travaux de génie civil, 5 % pour la connexion sur le réseau électrique et 8 % d’imprévus] vous obtenez l’investissement brut de l’unité de cogénération « tout compris » (Invbrut cogen).

Si vous avez droit à des subsides, vous pouvez introduire ici le pourcentage ou le montant total. Pour plus d’informations sur les primes et subsides, voir le portail énergie de la Région wallonne :  energie.wallonie.be.

energie.wallonie.be.

L’investissement net se calcule automatiquement (Invnet cogen).

Étape 2.7 : Estimer la rentabilité du projet

Le gain annuel net du projet se détermine par la différence entre les gains et les dépenses.

Le temps de retour simple (TRS) se calcule en divisant l’investissement net par le gain annuel net.

Conclusion

Une conclusion s’affiche en fonction du temps de retour simple :

- si le TRS est inférieur à 6 ans, la conclusion sera positive,

- si il est supérieur à 6 ans, la conclusion sera négative.

Cette information est naturellement tout à fait libre et elle doit être interprétée cas par cas. Dans certains cas un TRS de 10 ans peut être acceptable, dans d’autres cas un TRS de maximum de 3 ans est jugé comme limite.

Remarque :

Le logiciel vous donne des résultats techniques et économiques qui vous permettront d’évaluer, en connaissance de cause, l’opportunité d’installer ou non une unité de cogénération. Cependant, les résultats obtenus ne sont qu’une première approximation. Ils ne donnent qu’une indication quant à la suite ou non du projet, à savoir la commande d’une étude de faisabilité dans les « Règles de l’art » à un bureau d’études compétent, et non la commande de l’équipement !