Choix de la régulation

La régulation d’une installation « à volume d’air variable » se décompose en de multiples régulations imbriquées.

La régulation classique d’un espace refroidi par une installation « tout air » dissocie la régulation :

- d’une part de la température en agissant sur les batteries froides et chaudes,

- D’autre part, dans le cas du VAV, du débit d’air en agissant sur les clapets de réglage d’air neuf et d’air recyclé.

En conception énergétique, il est intéressant de mixer les deux pour pouvoir récupérer au maximum l’énergie contenue dans le recyclage.

Ainsi, pour un local refroidi par VAV :

| La régulation de la température intérieure, |

| > |

requiert la régulation du débit d’air, |

|

> |

qui requiert la régulation de la pression dans le conduit d’air pulsé, |

|

|

> |

qui entraîne la régulation de la pression dans le conduit d’air repris, |

|

|

|

> |

ceci sous-entendant la régulation du débit des ventilateurs. |

La régulation de la température intérieure

Dans le cas d’une installation à débit constant, la sonde de température de l’ambiance envoie son signal au régulateur de température qui le compare à la valeur de consigne. Imaginons que ce soit l’été et qu’il fasse trop froid dans l’ambiance. Suite à l’écart détecté, la vanne de froid est fermée progressivement.

Si la température d’ambiance continue à baisser, et descend en dessous de la zone neutre, c’est la vanne de chaud qui est ouverte progressivement.

Si la zone contient plusieurs locaux, il arrive souvent que la sonde soit placée dans la reprise d’air afin de mesurer la valeur moyenne des locaux traités.

Ceci est le schéma classique avec une zone neutre dans laquelle les batteries froides et chaudes sont fermées. Dans certains locaux, tels que des salles d’opération, il n’y aura pas de zone neutre !

Remarque : la vanne de froid peut donc s’ouvrir soit pour déshumidifier l’ambiance, soit pour la refroidir. Le régulateur d’humidité devra être informé de la demande du régulateur de température et il prendra la demande la plus exigeante pour agir sur la vanne.

Notons que les exigences de température de certains locaux tels que des zones à risque de contamination élevé sont importantes et ne laissent pas de place à une plage neutre de température dans laquelle les vannes des batteries froides et chaudes sont fermées : il y a donc destruction d’énergie ! Dans un système à recyclage, il existe un moyen de combattre la destruction d’énergie par un savant mixage des consommations des équipements de la centrale de climatisation et d’énergie de recyclage.

Dans le cas d’une installation VAV, le principe de base consiste à réguler la température intérieure en moduler le débit d’air en fonction des besoins, et non la température de pulsion.

Si le chauffage est apporté par une batterie terminale, une régulation simple « à une sortie » consiste à moduler le débit en fonction d’une seule courbe de température :

- en plein été, le débit est maximal,

- en mi-saison, la température intérieure diminue et le débit d’air diminue également, jusqu’à atteindre le débit minimal (au moins le débit hygiénique),

- en hiver, ce même débit minimum reste pulsé, mais c’est la température de l’air qui augmente pour couvrir les besoins de chauffage. On agit alors sur l’ouverture de la vanne de la batterie terminale.

Par contre, si le chauffage est apporté par l’air, on adopte une régulation « à deux sorties ». Elle est basée sur le raisonnement ci-dessous.

En hiver, une augmentation de la température dans le local va entraîner une diminution du débit d’air chaud pulsé. En été, au contraire, une augmentation de température intérieure va entraîner une augmentation du débit d’air froid pulsé.

Il est donc nécessaire d’inverser le sens d’action du régulateur en fonction de la saison. Ce changement peut être réalisé par un thermostat extérieur, par exemple réglé sur 15°C. De plus, une zone neutre sera ménagée par décalage des points de consigne hiver et été.

Cette commutation ne s’appliquera pas dans les locaux soumis uniquement à des apports de chaleur (zones centrales des immeubles climatisés).

Si les besoins des locaux sont liés aux conditions climatiques, la température de l’air pulsé peut aussi être adaptée en fonction de la température extérieure, via une loi de correspondance donnée (sorte de « courbe de chauffe », étendue en été).

Enfin, pour mieux tenir compte des besoins réels (présence des personnes, des équipements,…), la consigne peut également être compensée en fonction de l’évolution de la température intérieure. Lorsque l’écart entre la température effective mesurée dans le local et la consigne croît, la température de soufflage est augmentée en hiver et diminuée en été. La difficulté consiste à trouver le local « témoin »… Problème qui peut être résolu si une GTC est installée sur le bâtiment : dans ce cas, les informations de tous les régulateurs locaux sont envoyées par le bus de communication vers la centrale qui retient l’exigence la plus forte.

À noter que, pas plus que dans les autres systèmes de climatisation de bureaux, l’humidité des locaux ne peut être régulée local par local. Seul un réglage global de l’hygrométrie est possible dans le caisson de traitement central, sur base d’une mesure de l’humidité dans la gaine de reprise commune. Cette valeur moyenne est généralement suffisante vu la faible sensibilité du corps humain à l’humidité ambiante.

La limite basse de température de soufflage

Imaginons une salle de conférences de plusieurs centaines de personnes. La température extérieure est de 10°C. Vu les apports de chaleur importants donnés par les occupants, on aimerait pouvoir pulser un maximum de cet air extérieur frais « gratuit ».

Mais il faut que les bouches de soufflage soient prévues pour mélanger rapidement l’air frais avec l’air ambiant. On choisira des bouches à haute induction.

A défaut, les occupants risquent d’être incommodés par la coulée d’air froid. Il faudra alors préchauffer l’air entrant à une température minimale réglée par l’exploitant.

De là, une sonde de limite basse de température de soufflage, informant le régulateur de température, qui lui agit sur la vanne de la batterie de chaud ou de froid.

La régulation de l’humidité

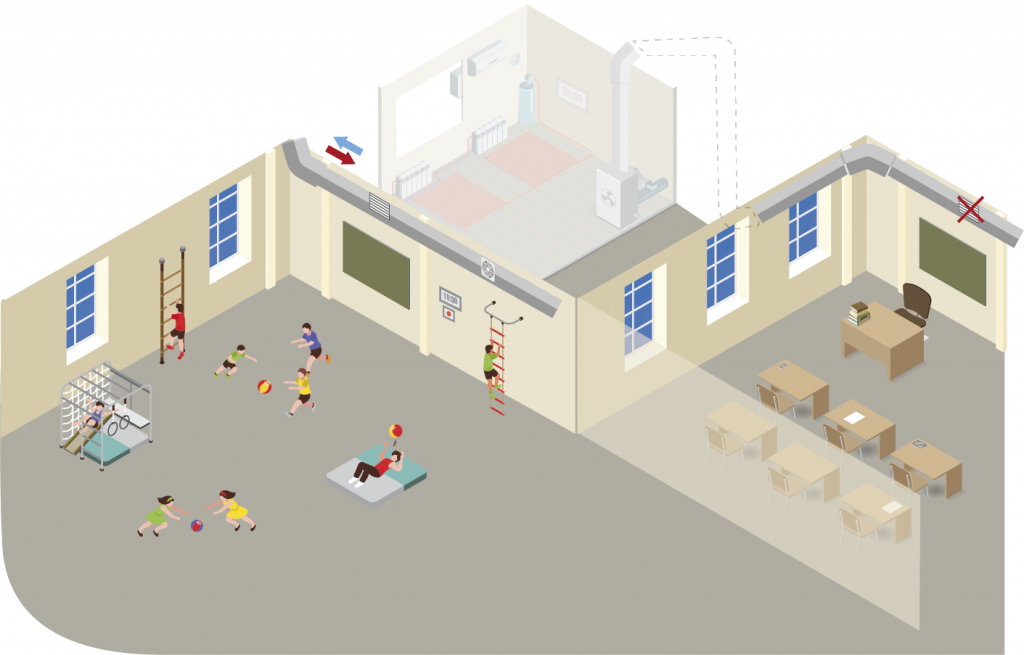

Pour la plupart des installations, le contrôle précis de l’humidité ne se justifie pas : il suffit de s’assurer que l’humidité de l’ambiance est comprise entre 40 et 60 %, plage du « grand confort ». C’est le cas des salles de conférences, de cinéma, de gymnastique, dans les restaurants, les centres commerciaux, … Il n’y a que dans des cas particuliers comme les salles d’opération ou les laboratoires que le contrôle strict de l’humidité se justifie.

Autrement dit,

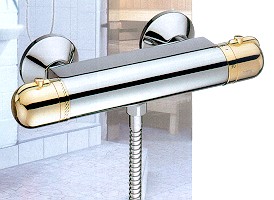

- en dessous de 40 % d’humidité relative, la vanne de l’humidificateur s’ouvre progressivement,

- au-dessus de 40 %, l’humidificateur est à l’arrêt,

- au-dessus de 60 %, la déshumidification est enclenchée par l’ouverture progressive de la vanne de froid.

C’est le rôle du régulateur d’humidité.

Notons qu’il est cependant rare de devoir déshumidifier. Ce ne sera souvent que par temps orageux que l’humidité intérieure dépassera les limites acceptables. C’est pourquoi il n’est pas absolument obligatoire de commander la déshumidification au moyen d’une sonde d’humidité, surtout si l’installation est équipée d’une post-chauffe (cas des installations régulées par point de rosée) engendrant une destruction d’énergie (refroidissement et chauffage successif de l’air).

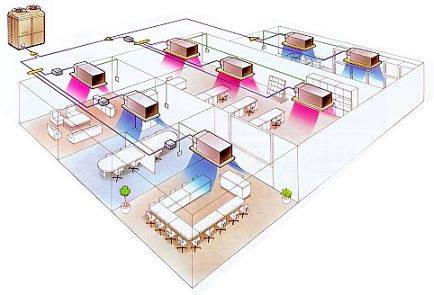

La régulation de la pression et du débit dans les systèmes VAV

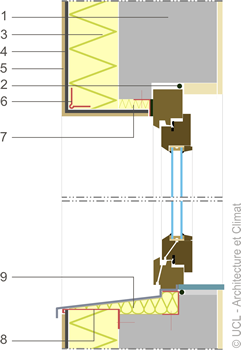

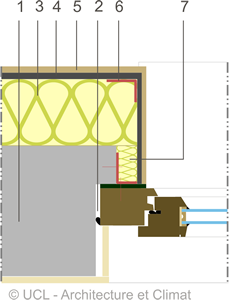

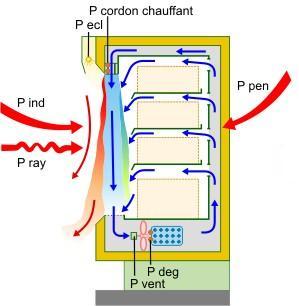

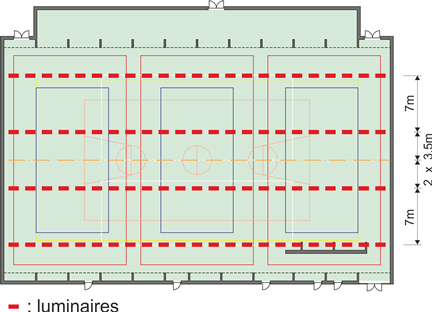

La régulation locale du débit d’air pulsé

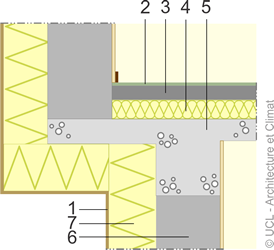

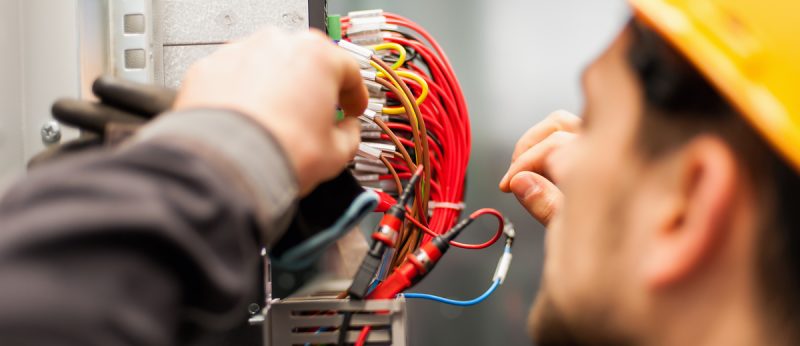

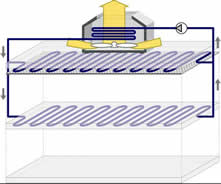

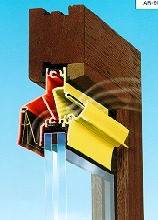

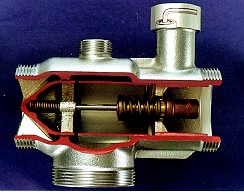

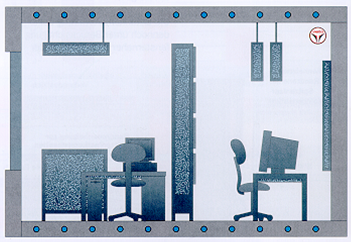

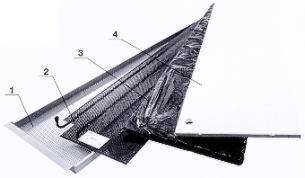

On peut adapter le débit par réglage d’un clapet : un servomoteur commande la position d’un clapet en fonction de la température dans le local. Ce clapet est généralement doté d’un système d’auto-réglage en fonction de la pression (afin de maintenir le débit souhaité malgré les variations de la pression du réseau). Il est inséré dans une boîte de détente tapissée d’absorbants acoustiques pour réduire le niveau de bruit. L’air est ensuite réparti vers le local via des diffuseurs.

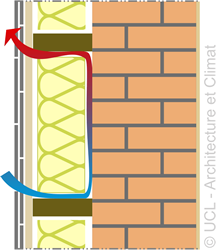

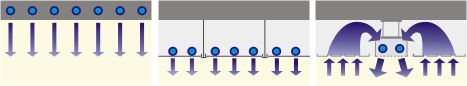

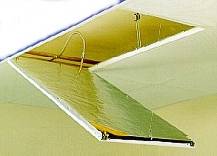

Il est également possible de faire varier le débit en agissant directement au niveau des diffuseurs. Le clapet est cette fois intégré dans le diffuseur. C’est la gaine de pulsion qui joue le rôle de plenum de distribution. Ici aussi, des absorbants acoustiques sont intégrés dans les parois.

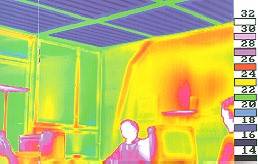

Les diffuseurs utilisés sont spécifiques aux installations à débit d’air variable. En effet, le confort doit être assuré quel que soit le débit pulsé. Curieusement, le risque d’inconfort apparaît lors des faibles débits : l’air à faible vitesse ne se mélange pas bien à l’air ambiant (faible induction) et « tombe » sur les occupants. Dans ce but, l’air est diffusé tangentiellement au plafond pour bénéficier d’un effet Coanda dans les deux directions.

Malheureusement, la pression n’est pas tout à fait stable dans le réseau, et à une position donnée du clapet ne correspond pas toujours une même valeur de la vitesse de l’air dans la bouche. Aussi, selon les fabricants, divers systèmes complémentaires sont utilisés pour s’assurer de l’adéquation du débit aux besoins.

Imaginons que le régulateur de température détecte une température ambiante supérieure à la consigne. Il envoie au régulateur de débit un signal qui devient sa consigne. Le débit est ajusté. Mais peu de temps après, les vannes des locaux voisins se ferment. La pression monte dans le circuit et le débit a tendance à augmenter. On pourrait attendre la réaction du local, via l’évolution de la température. Mais on préfère réaliser une mesure directe du débit et corriger la consigne du régulateur de débit. Certains constructeurs insèrent alors dans le conduit un capteur de pression dynamique. Puisque celle-ci est proportionnelle au carré de la vitesse, la vitesse réelle du fluide sera connue. Un actionneur pourra modifier la position du siège du clapet et la consigne de débit sera ajustée.

En résumé, la température influence la position d’ouverture du clapet. Et la mesure effective du débit déplace la courbe de réglage globalement.

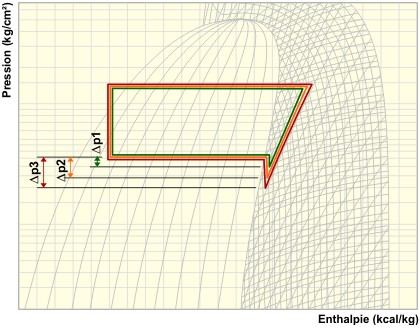

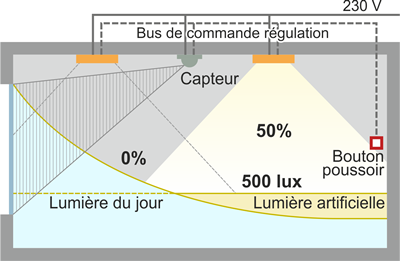

La régulation globale de la pression dans le conduit d’air pulsé

Lorsque plusieurs clapets se ferment, la pression monte dans le réseau. Les clapets encore ouverts sont perturbés dans leur régulation et de plus, ont tendance à augmenter leur niveau de bruit lors du passage de l’air.

Une régulation de la pression du réseau sera organisée. Un capteur de pression sera placé dans la gaine (idéalement entre la moitié et les deux tiers du réseau) et une régulation du ventilateur sera organisée en vue de pulser le débit juste nécessaire et de maintenir une pression constante dans le réseau. Idéalement, via un variateur de vitesse sur le moteur du ventilateur.

Si une Gestion Technique Centralisée est prévue dans la bâtiment, ou simplement un système de centralisation des informations issues des boîtes de réglage, les possibilités actuelles de régulation permettent de se libérer de cette contrainte du maintien de la pression en un endroit donné de la gaine. En effet, on mesure à présent le débit réel pulsé au droit de chaque bouche, et cette information permet de commander le ventilateur de telle sorte que le débit de la bouche la plus défavorisée soit tout juste atteint.

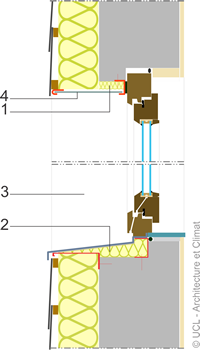

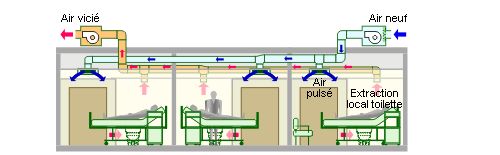

La régulation locale du débit d’air repris

Si le débit d’air pulsé évolue, il faudrait que le débit d’air repris évolue conjointement. Idéalement, il faudrait agir localement sur le débit des bouches de reprise, puis globalement sur le débit du ventilateur de reprise.

Trois régulations sont possibles :

Soit le régulateur de température ambiante envoie le même signal au clapet de reprise qu’au clapet de pulsion,

Soit la sonde de débit d’air pulsé envoie son information vers le régulateur du clapet de reprise,

Soit enfin, on ajoute un capteur de pression dans le local pour réguler directement la surpression ou la dépression existante dans le local.

Cette dernière solution sera d’application lorsque l’on souhaitera maintenir volontairement la surpression ou la dépression d’un local (salle d’opération, salle blanche,…)

Mais un tel système est impayable ! Il n’est pas vraiment nécessaire d’identifier pulsion et extraction dans chaque local. On s’accorde généralement à dire qu’une gestion de l’air par zone ou par étage (au niveau de la trémie d’extraction) est suffisante pour éviter un transfert d’air parasite entre étages. On travaillera donc au niveau de la pression dans le conduit d’air repris.

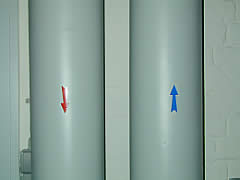

La régulation globale de la pression dans le conduit d’air repris

Trois solutions sont possibles :

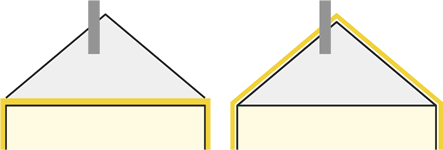

Soit les commandes des ventilateurs de pulsion et de reprise sont synchronisées (le variateur de vitesse agit sur les deux moteurs simultanément). Mais ce système impose que les ventilateurs aient des caractéristiques aérauliques semblables. Or, les deux réseaux sont différents. Des écarts de débit apparaissent et les locaux risquent de ne plus être maintenus en surpression…

Soit ce sont les pressions des deux réseaux qui sont comparées et le ventilateur de reprise est régulé de façon à maintenir en permanence une différence de pression donnée.

Soit enfin, ce sont les débits qui sont comparés entre pulsion et reprise et la régulation se fait en fonction d’un débit différentiel constant.

À noter que dans les installations qui sont supervisées par une régulation numérique, le bus de communication peut signaler la position ou le débit réel de chaque boîte de détente. Le régulateur central somme alors ces débits pour définir le débit total des groupes de pulsion et d’extraction.

|

Quelle régulation de vitesse des ventilateurs ?

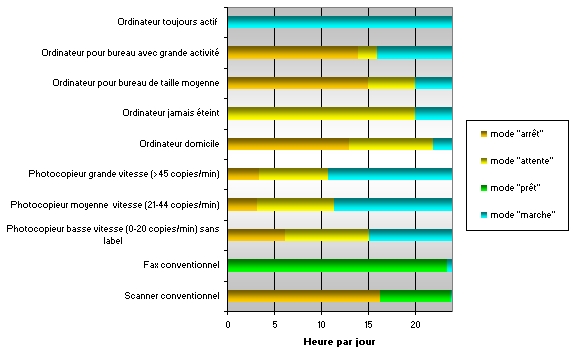

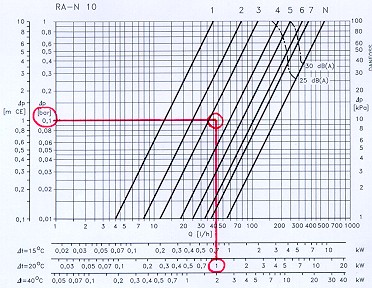

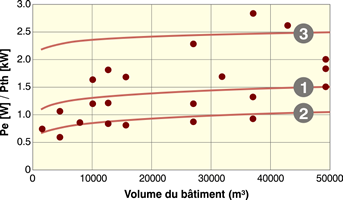

Plusieurs modes de réglage permettent d’adapter le débit des ventilateurs (de pulsion et/ou d’extraction) en fonction de la grandeur de référence :

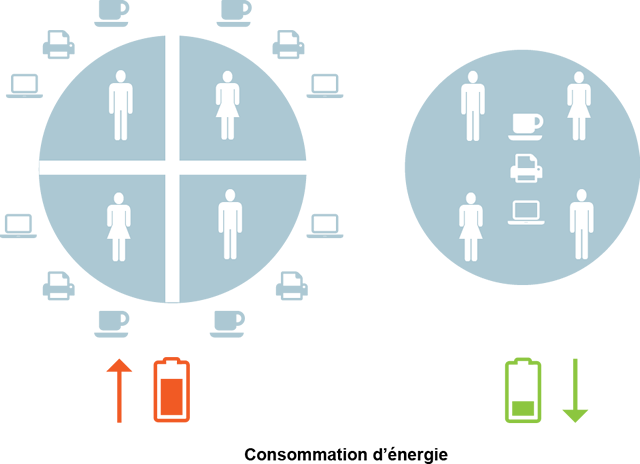

Tous ces modes de réglage n’entraînent pas la même économie électrique. Le by-pass (l’équivalent de la soupape différentielle utilisée en chauffage) peut même conduire à une augmentation de la consommation.

Il ressort de la comparaison des différents types de réglage que la solution énergétiquement la plus intéressante est la variation de la vitesse du ventilateur, soit par paliers grâce à des moteurs à plusieurs vitesses, soit de façon continue au moyen d’un convertisseur de fréquence.

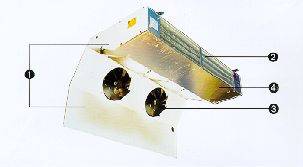

Gamme de convertisseurs de fréquence.

Cependant, lorsque les plages de réglage souhaitées sont assez réduites, les solutions de l’étranglement (plage de réglage maximum de 100 à 85 %) ou des aubages de prérotation (réglage de 100 à 70 %, uniquement pour les ventilateurs centrifuges à aubes recourbées vers l’arrière et les ventilateurs hélicoïdes) sont des solutions satisfaisantes.

Cette dernière solution, de moins en moins utilisée, peut cependant devenir plus intéressante que la variation de vitesse du ventilateur, pour les ventilateurs de très grosse puissance (40 .. 50 kW). En effet, un convertisseur de fréquence devant gérer une telle puissance est très coûteux.

Pour les ventilateurs hélicoïdes, la modification automatique de l’angle de calage des aubes conduit à une diminution de la consommation électrique presque équivalente à la variation de vitesse.

|

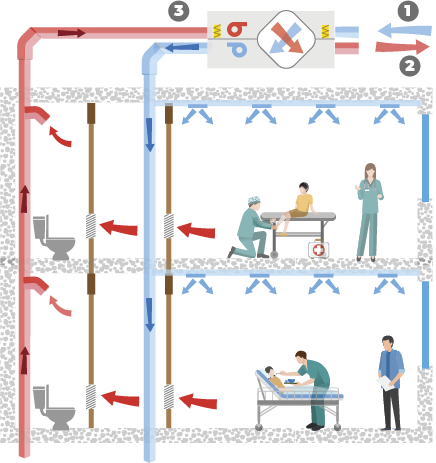

La gestion de l’apport d’air neuf

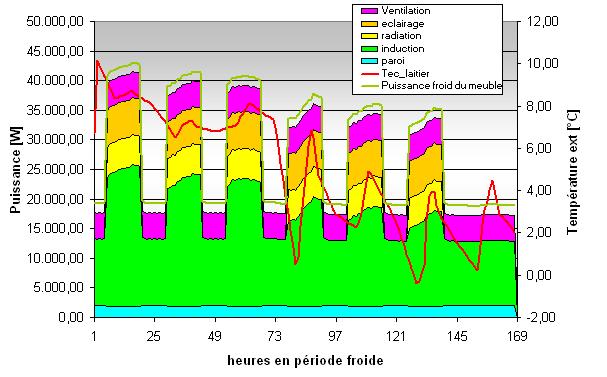

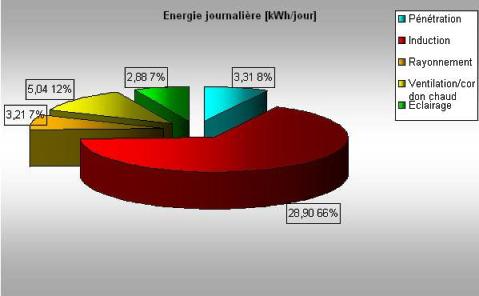

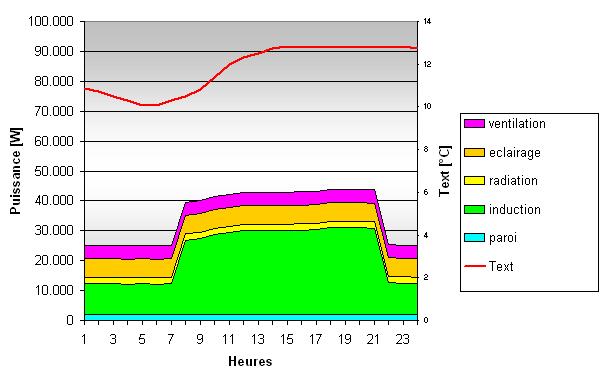

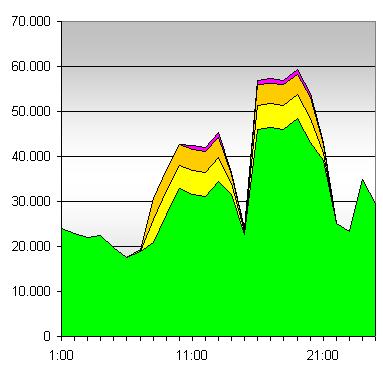

Il importe d’adapter à tout moment le débit d’air neuf adéquat. On peut parler d’une véritable gestion de l’air neuf, puisque :

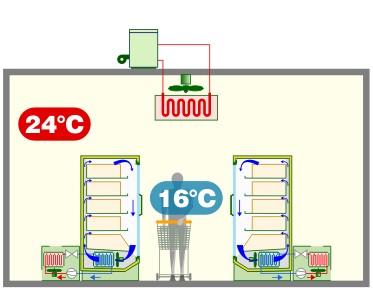

- Lorsqu’il fait très chaud dehors (T° > 25°C), l’air neuf doit être réduit au minimum hygiénique pour limiter les coûts de refroidissement.

- Lorsqu’il fait froid dehors(T° < 16°C) et que le système de chauffage est enclenché, l’air neuf doit également être réduit au minimum hygiénique.

- Le débit sera maximal lorsqu’il est préférable d’utiliser de l’air extérieur « gratuit » que de traiter l’air intérieur.

- Le débit sera nul en période de relance du bâtiment (pas d’occupants).

- Le débit sera maximal si l’on souhaite refroidir le bâtiment durant la nuit par de l’air frais extérieur (free cooling).

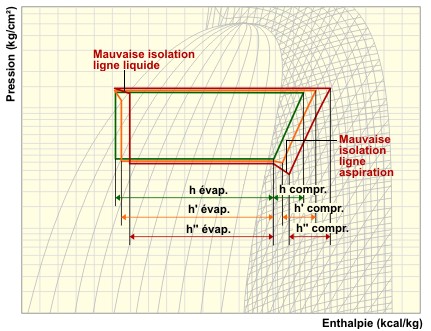

C’est donc le régulateur de température qui va organiser l’ouverture du registre d’air neuf, en comparant la température de l’air repris et de l’air neuf. On réalise parfois la comparaison des enthalpies (= des énergies), ce qui est plus précis puisque ce sont les niveaux d’énergie contenue dans l’air qui sont comparés : température + humidité de l’air.

Dans une installation VAV, quelles que soient les exigences thermiques, les besoins en air hygiénique doivent être rencontrés. Dans les installations avec « air recyclé », le registre d’air neuf devra en permanence être adapté : si le débit d’air à pulser dans les locaux est faible, la part de l’air neuf sera importante (jusqu’à 100 %). Au contraire, un grand débit pulsé entraîne une faible proportion d’air neuf.

Ce qui corse la régulation, c’est que les ventilateurs travaillent toujours dans des conditions différentes : ainsi, le débit de 100 % d’air neuf est souvent demandé lorsque les ventilateurs tournent à très basse vitesse…

La position des registres n’est pas significative du débit réel. Aussi, une sonde de vitesse d’air sera placée dans le conduit d’air neuf et agira sur les registres d’air neuf et de reprise pour maintenir le minimum hygiénique par mesure directe. De plus, si du free cooling est organisé pour refroidir les locaux, il sera prioritaire et l’apport d’air extérieur sera maximal.

Une régulation basée sur une sonde de présence, sonde CO2,sonde de qualité d’air, permet également de faciliter la gestion du débit d’air neuf.

Également, il est possible de stopper totalement l’arrivée d’air neuf en période de relance du bâtiment (avant l’arrivée des occupants). Cette technique permet de diminuer la puissance installée des chaudières.

Remarque : le registre d’air neuf peut donc s’ouvrir soit pour apporter l’air neuf minimal, soit pour refroidir l’ambiance. Le régulateur de qualité d’air devra être informé de la demande du régulateur de température et il prendra la demande la plus exigeante pour agir sur le servomoteur du registre d’air neuf.

On trouvera plus de détails dans la régulation du taux d’air neuf d’une installation tout air et la régulation du débit d’air variable dans un conduit.

Les sécurités de fonctionnement

Un thermostat antigel est placé en aval de la batterie de chauffe, mais le plus près possible de celle-ci pour être influencé par son rayonnement.

Ce thermostat antigel ouvre progressivement la vanne de chauffe si la température descend en dessous de la valeur de consigne antigel. Par exemple : si la consigne antigel est de 2°C, quand la température du thermostat descend en dessous de 8°C, la vanne s’ouvre progressivement. À 2°C, elle est totalement ouverte. Si la température continue à descendre, le registre d’air neuf est fermé (action par « tout ou rien ») et l’alarme est enclenchée. S’il n’y a pas de recyclage, les ventilateurs doivent être arrêtés également.

À l’arrêt de l’installation, la vanne de la batterie de chauffe et le registre d’air neuf doivent se fermer et les ventilateurs doivent s’arrêter.

Deux pressostats différentiels contrôlent le fonctionnement des ventilateurs. S’ils ne sont pas satisfaits, le registre d’air neuf est fermé et l’alarme est enclenchée.

Un pressostat différentiel contrôle l’encrassement du filtre sur l’air neuf et enclenche une alarme en cas d’encrassement.

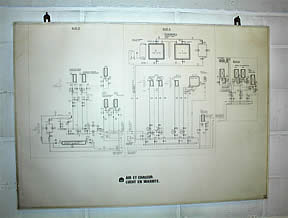

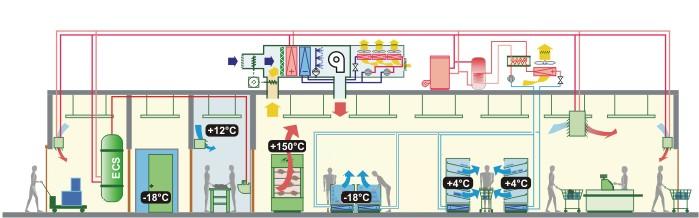

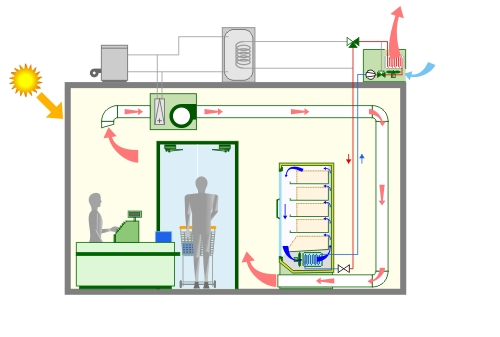

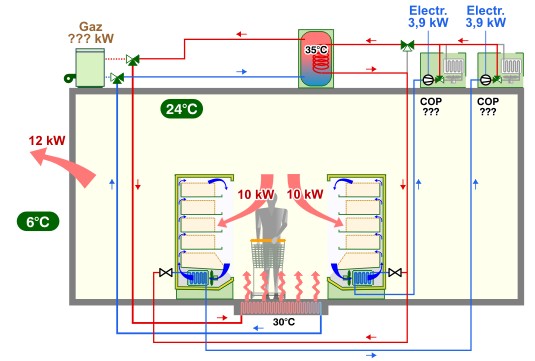

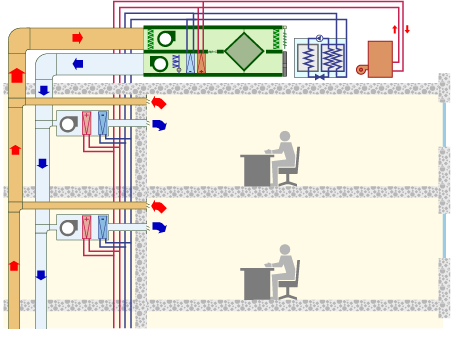

Le schéma de régulation global

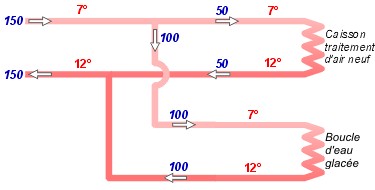

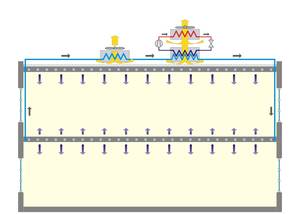

Si l’ensemble des contraintes sont résumées dans un seul schéma, on aura, pour un système à débit constant :

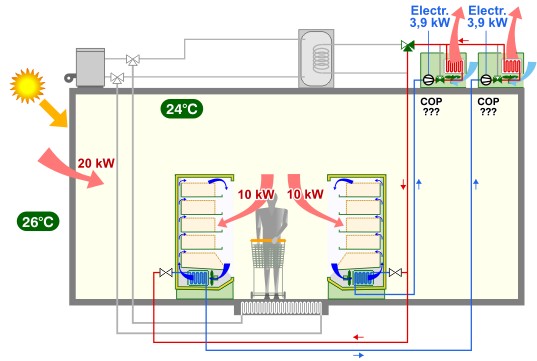

Mais cette présentation correspond à la logique analogique, où les différents régulateurs sont imbriqués. Si le même problème est vu par un régulateur numérique, il traitera toutes les données (= INPUT) dans un seul programme de traitement (comme un programme d’ordinateur) et il fournira en sortie toutes les commandes (= OUTPUT) pour les différents moteurs et vannes.

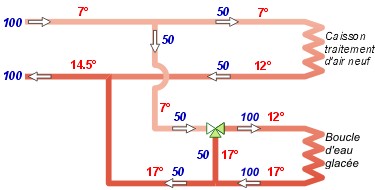

Mieux, un bus de communication va parcourir le bâtiment, collecter les INPUT et alimenter les OUTPUT :

À noter que tous les branchements ne sont pas représentés, notamment parce que les commandes de sécurité restent locales.

![Recommandations générales [bureautique] Recommandations générales [bureautique]](https://energieplus-lesite.be/wp-content/uploads/2007/09/illu14_75ppp.jpg)

© Architecture et climat 2023.

© Architecture et climat 2023.

![Eau chaude sanitaire [Concevoir l’avant projet] Eau chaude sanitaire [Concevoir l’avant projet]](https://energieplus-lesite.be/wp-content/uploads/2007/09/debit_eau.jpg)

=

=

![Récupérer la chaleur sur eau glacée [Climatisation - Concevoir] Récupérer la chaleur sur eau glacée [Climatisation - Concevoir]](https://energieplus-lesite.be/wp-content/uploads/2019/03/groupeeauglacee1.jpg)