Automatiser les protections mobiles ?

Trois modes de manipulation

Il existe trois degrés de manipulation des protections solaires amovibles :

- Manuelle (par manivelle, cordon ou chaînette),

- motorisée (commande avec bouton poussoir ou télécommande, commande groupée ou individuelle),

- automatisée.

Quel est le rôle de la gestion automatique ?

Augmenter la protection

Lorsque des apports solaires risquent d’entraîner des surchauffes des locaux et une production de froid importante ou l’éblouissement des occupants, la régulation peut décider le déploiement de la protection.

Cette action peut être préventive et intervenir avant que l’inconfort réel n’apparaisse. En hiver, la nuit venue, la régulation peut prendre en charge l’ajout d’une isolation complémentaire aux fenêtres.

Diminuer la protection

En période de chauffe, des apports extérieurs sont les bienvenus. La régulation peut décider la suppression de la protection pour diminuer les frais de chauffage.

L’automatisation permet en outre de ne pas exposer les protections à des contraintes extérieures excessives (vent, pluie, vandalisme).

La libération automatique des fenêtres en cas d’incendie est également un point à considérer.

Pourquoi automatiser la protection ?

Le rôle de la gestion automatique pourrait être assuré manuellement par un occupant consciencieux. Cependant, il existe plusieurs objections à cela :

-

- L’optimalisation des dépenses énergétiques n’est généralement pas le souci premier des occupants des bâtiments du secteur tertiaire.Exemple : en hiver, qui pensera à baisser son store le soir avant son départ ?

- L’oubli de la protection et la non-surveillance des conditions extérieures.

Exemple : une protection extérieure restant déployée durant la nuit alors que le vent se lève risque de se détériorer.

-

- Ou tout simplement l’absence d’occupant dans un local, alors que celui-ci est chauffé ou refroidi.

Exemple : les apports solaires dans les locaux orientés à l’est peuvent devenir importants avant l’arrivée du personnel. Dans les locaux orientés à l’ouest, les apports les plus importants se produisent en fin de journée. Qui pensera alors à protéger la fenêtre pour empêcher toute accumulation inutile de chaleur après le départ des occupants ? De même dans des locaux inoccupés, il faut prévenir toute accumulation de chaleur qui augmentera ultérieurement ou sur le moment même la nécessité de refroidissement. Ces exemples peuvent être transposés en période de chauffe lorsque les apports extérieurs sont alors les bienvenus.

- Ou tout simplement l’absence d’occupant dans un local, alors que celui-ci est chauffé ou refroidi.

En conclusion

L’automatisation des protections solaires mobiles permet donc de suppléer à l’absence des occupants ou à leurs carences en matière de gestion des apports énergétiques extérieurs. Cependant, une dérogation est toujours recommandée pour offrir à l’occupant une possibilité d’interagir sur son environnement. Cela lui permettra, en autres, de se protéger d’un éventuel inconfort (dû à l’éblouissement par exemple) ou de satisfaire un besoin d’intimité.

Quelles caractéristiques pour le système d’automatisation ?

Les grandeurs de référence

L’ensoleillement

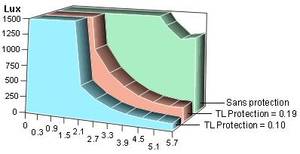

Un capteur mesure l’intensité lumineuse et active le système de protection en cas de dépassement des valeurs programmées.

La température extérieure

Une sonde de température extérieure empêchera le déploiement des protections en dessous d’une certaine valeur.

La température intérieure

Un thermostat d’ambiance peut commander la protection en fonction de la température intérieure.

La vitesse du vent

Un anémomètre mesure la vitesse du vent et commande un retrait des protections extérieures en cas de menace de tempête.

La présence de pluie

Une sonde détecte la présence de pluie et entraîne le retrait immédiat de la protection.

La date et l’heure

Une horloge quotidienne et hebdomadaire commandera à heures fixes les protections.

Le danger d’incendie

Un détecteur de fumée commande le retrait des protections pour garantir l’accès aux fenêtres et une évacuation possible.

Toutes ces grandeurs ne doivent pas forcément être reprises. Pour les protections extérieures la protection au vent sera la configuration minimale. Son association avec une sonde d’ensoleillement sera aussi couramment rencontrée. La protection contre la pluie n’est importante que pour les protections extérieures horizontales (auvents). Par contre le vent et la pluie n’ont pas d’influence sur les protections intérieures.

Lorsque plusieurs grandeurs sont prises en considération, le régulateur actionnera (en tout ou rien ou en modulation) les protections en fonction d’un des paramètres considéré comme prioritaire ou en fonction d’une combinaison de paramètres.

La temporisation

La temporisation des commandes de l’automatisme est indispensable. En effet, de petites variations passagères des paramètres ne peuvent entraîner des modifications incessantes des protections.

Exemple : le passage d’un nuage, légères variations de température, …

Si tel était le cas, l’abandon de l’automatisme pour un mode manuel serait rapidement opéré par les utilisateurs.

Commande centralisée et dérogation

Une centralisation permet de commander une série de protections pour des locaux d’orientation identique.

Exemple : toute l’aile d’un hôpital, …

Dans ce cas, un local de référence devra accueillir la sonde de température ambiante éventuelle.

Malgré l’automatisation, une dérogation doit rester possible pour les utilisateurs d’un local particulier. Cette liberté sera, au même titre que la protection proprement dite, source de confort et donc d’efficacité pour les occupants. Cependant la dérogation et le fonctionnement en mode manuel ne peuvent rester permanents un retour au mode automatique est obligatoire si on ne veut pas perdre tous les avantages de l’automatisation. Ce retour peut se faire en fonction du temps de dérogation, d’un horaire précis ou de la variation d’un des paramètres. Les paramètres prévenant toute détérioration (vent, pluie) des protections seront prioritaires et indérogeables.

Protection du système

L’automatisation doit être munie d’un système permettant de détecter tout mauvais fonctionnement de la sonde de vent. Par exemple si le régulateur ne détecte aucun mouvement de l’anémomètre durant une période déterminée, il commande le retrait immédiat de la protection et bloque l’automatisme.

Quel est le coût du système de commande ?

Il est difficile de fixer dans l’absolu le surcoût relatif à la motorisation et à l’automatisation des protections mobiles.

Paramètres

Cela dépend :

- Du nombre de protections manipulables et gérables simultanément,

- de l’orientation des locaux,

Exemple : un local avec une façade vitrée au sud et une à l’ouest devra disposer de deux capteurs d’ensoleillement - du nombre de grandeurs prises en compte,

- du précâblage existant dans le bâtiment,

- …

Pour fixer les idées

D’une manière générale, on peut dire que l’installation de protections motorisées a un coût semblable à l’installation de protections à commande manuelle. Lorsque le nombre de protections gérables simultanément devient important, la commande électrique peut même devenir moins onéreuse que la commande manuelle, grâce à des commandes groupées et à une main d’œuvre nécessaire moins importante (le branchement électrique est plus facile à réaliser que le placement d’une manivelle au travers du châssis ou du mur).

Notons également que la commande électrique des protections sollicite moins les parties mobiles que la commande manuelle et donc leur garantit une durée de vie plus longue.

En fonction du degré de sophistication demandé, le coût d’une gestion automatique se situe dans une fourchette de 250 à 1250 €. Lorsque le nombre de protections gérées est important, on se rend compte que le surcoût relatif de l’automatisation devient nettement moins lourd.

De plus, certains capteurs du système de gestion peuvent déjà faire partie de l’installation de chauffage ou de climatisation comme capteur principal ou de compensation.

Un projet d’installation de protections solaires peut être planifié sur plusieurs années. Si le besoin se fait ressentir, des protections motorisées peuvent être équipées d’une gestion automatique a posteriori sans surcoût important par rapport à un projet initial complet.

Exemple d’automatisation d’une protection mobile

L’exemple ci-contre, se rapporte à un bâtiment précis. Les valeurs de consigne qui y sont mentionnées peuvent varier en fonction de la saison et du type d’inertie du bâtiment. Si le bâtiment est sensible à l’ensoleillement même durant la saison de chauffe, la consigne de température extérieure peut être abaissée. De même, une anticipation face à la surchauffe peut être réalisée en diminuant la température de consigne intérieure. En effet plus le bâtiment est inerte thermiquement, plus l’apparition de la surchauffe sera retardée par rapport à l’ensoleillement.