Mécanisme des certificats verts

Préalable

Le mécanisme des certificats verts est régi par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 avril 2014 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelable ou de cogénération.

Il convient de toujours se référer au site de la CWaPE, et/ou le Portail de l’énergie de la Région pour s’assurer de la dernière version de la procédure applicable.

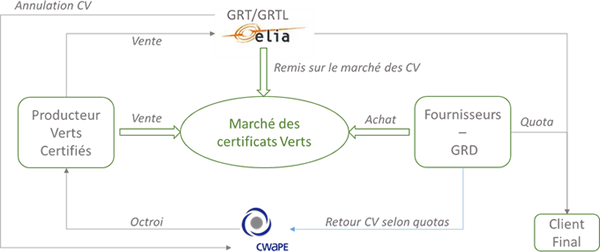

Le principe du marché des certificats verts est résumé dans la figure suivante :

Présentation synthétique du mécanisme

Le mécanisme des certificats verts est un mécanisme de soutien aux énergies renouvelables développé afin d’atteindre les objectifs fixés par l’Europe et la Wallonie. Ce mécanisme se traduit par l’octroi de certificats verts au prorata de l’énergie « verte » produite, et ce selon les différentes filières.

Le mécanisme a été modifié depuis le 01/07/2014 et a mis en place trois nouvelles dispositions :

- Le porteur de projet doit réserver ses certificats verts avant la réalisation du projet au sein d’enveloppes fermées par filière préalablement déterminée par le Gouvernement Wallon, le volume de CV restant par enveloppe par filière est mis à jour par la Région et est accessible sur le portail énergie de la Région Wallonne.

- Le calcul du nombre de CV a été adapté. Le nombre de CV octroyé est fonction du caractère économique du projet (kéco) et des économies en CO2 générées par le projet. L’évaluation de cette estimation ainsi que les obligations du porteur de projet sont réglementées.

- La garantie de rachat des certificats verts auprès du gestionnaire de réseau Elia est automatique.

Les infos utiles

La CWaPE : https://www.cwape.be

- Mise en place une plateforme spécifique pour faciliter la gestion des certificats vert.

- Édition chaque année d’un rapport sur l’évolution du marché des certificats verts.

- Mise à disposition d’un outil Excel pour le calcul des certificats verts.

Le Portail de la RW : http://energie.wallonie.be

- Les certificats verts.

- La réservation.

- Les procédure et formulaires.

- L’état de l’enveloppe.

- …

Le module sur la cogénération à été réalisé par l’ICEDD, Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl – © ICEDD – icedd@icedd.be