Queen’s Building de l’université de Montfort

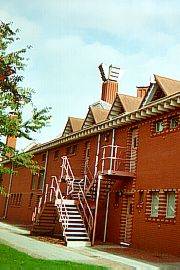

Entrée (orientation nord-est).

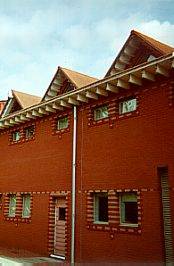

Façade sud-est.

Façade nord-ouest .

Introduction

Le Queen’s Building est un bâtiment de la faculté d’ingénieur de l’université de Montfort regroupant auditoires, salles de cours, bureaux, laboratoires et ateliers. Les gestionnaires du bâtiment l’ont voulu faible consommateur d’énergie. Il a donc été conçu pour :

- limiter la consommation due à l‘éclairage artificiel :

L’enveloppe du bâtiment est pensée pour apporter un maximum d’éclairage naturel à tous les locaux, soit directement par des fenêtres en façade et en toiture, soit indirectement par des fenêtres intérieures donnant sur l’atrium central.

Une étude complète de l’éclairage artificiel a été réalisée afin de limiter la puissance installée au minimum nécessaire.

Éliminer les consommations de refroidissement et de ventilation. - Les apports calorifiques d’été sont limités par la protection de certaines ouvertures extérieures.

Une ventilation naturelle est organisée dans tout le bâtiment : l’air est introduit par les fenêtres et extrait, selon les locaux, par des fenêtres (en façade ou en toiture), ou par des cheminées. Dans un souci de simplicité, les équipements accessibles sont commandés manuellement. La ventilation est exclusivement diurne pour l’ensemble des locaux à l’exception des auditoires dans lesquels une ventilation nocturne est également organisée. L’inertie thermique du bâtiment combinée à cette ventilation permet de réduire la température de pointe en été.

Ces moyens ont réellement permis de limiter la consommation annuelle moyenne à 145 kWh/m², ce qui est un très bon résultat pour ce type de bâtiment en Angleterre.

Description

Le Queen’s Building regroupe différents locaux de la faculté d’ingénieur de l’université de Monfort : 2 auditoires, des salles de cour, des salles de séminaires, des bureaux, des laboratoires et des ateliers. Il est situé à Leicester, dans un site urbain, et fut mis en service au début du mois de décembre 1993. D’une surface totale de 10 000 m², il est susceptible d’accueillir simultanément 1 000 occupants, tandis que le nombre total d’utilisateurs se chiffre à environ 2 000 (étudiants et personnel).

Plan du premier niveau :

1. ateliers d’électricité 2. salles de cours 3. atrium

4. auditoires 5. laboratoire de mécanique.

Principes de conception

La conception du bâtiment repose sur :

- une étude approfondie de l’éclairage, naturel et artificiel;

- la ventilation du bâtiment de façon naturelle.

Éclairage

Éclairage naturel

Un maximum d’éclairage naturel est apporté à tous les locaux, afin de :

- limiter la consommation directe d’éclairage artificiel,

- de limiter les charges internes en été.

La forme complexe du bâtiment résulte de cette contrainte. En effet, contrairement à ce qui se fait couramment pour ce genre de bâtiment (bâtiment compact de forme simple, avec laboratoires aveugles au centre et bureaux éclairés naturellement en périphérie), les locaux s’articulent les uns aux autres pour aller chercher de la lumière, par les façades ou par la toiture.

Formes architecturales (puits de lumière, articulation des locaux)

pour capter un maximum de lumière naturelle.

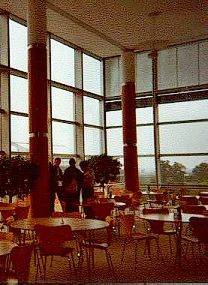

En plus de ces apports de lumière directe, de nombreux locaux bénéficient d’un apport de lumière indirecte, par des fenêtres intérieures, donnant sur un hall de distribution central. Ce hall, sorte d’atrium, est fortement éclairé, notamment par la toiture.

Apport de lumière dans le hall central, sorte d’atrium.

Dans le hall, les circulations sont organisées à l’aide d’escaliers et de passerelles métalliques avec planchers de verre, afin de laisser passer un maximum de lumière vers les niveaux inférieurs.

Passerelles métalliques avec plancher de verre dans le hall central.

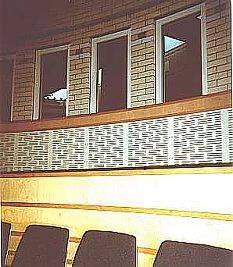

Des fenêtres intérieures transmettent la lumière de l’atrium vers les locaux périphériques.

Fenêtres intérieures dans l’atrium.

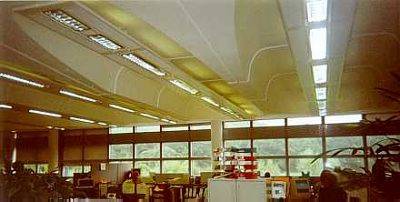

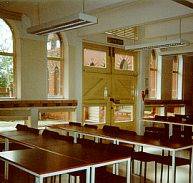

Exemple de laboratoire éclairé en partie naturellement :

fenêtres intérieures transmettant la lumière de l’atrium, et fenêtres extérieures

Éclairage artificiel

Une étude complète de l’éclairage artificiel a été réalisée afin de limiter la puissance installée au minimum nécessaire. De nombreux luminaires (ateliers, atrium) fonctionnent avec des lampes industrielles à basse consommation.

Une gestion de l’éclairage par détection de présence avait été installée mais elle a été abandonnée suite à son fonctionnement « capricieux » : le matériel choisi n’était malheureusement pas de bonne qualité.

Ventilation naturelle

La ventilation du bâtiment est entièrement naturelle. L’air est :

- introduit par les fenêtres ou par des grilles,

- extrait par des fenêtres de façade ou de toiture, ou des grilles en tête de cheminée.

Les gestionnaires du bâtiment ont opté pour des équipements simples, avec aussi peu de maintenance que possible. Les fenêtres accessibles sont donc manipulées manuellement, tandis que seules les fenêtres non accessibles sont commandées automatiquement.

Ouverture des fenêtres manuelle et automatique.

La ventilation est exclusivement diurne (à l’exception des auditoires), pour deux raisons :

- les fenêtres ne sont pas protégées par des grilles, ce qui poserait des problèmes de sécurité si elles étaient laissées ouvertes toute la nuit.

- l’organisation d’une ventilation de nuit avec un système qui n’est pas totalement automatisé demande une participation des occupants difficile à imposer dans ce cas : les occupants sont très nombreux, et la population des étudiants change souvent.

Les différents types de ventilation naturelle possibles sont représentés dans le bâtiment :

- Ventilation avec effet de cheminée : l’air réchauffé monte naturellement vers la sortie de la cheminée ou vers l’ouverture de toiture. Pour les cheminées, l’air extérieur passant dans la toiture de la cheminée renforce l’effet de tirage.

- Ventilation transversale entre façades opposées, par exemple dans les deux ailes formant la cour d’entrée.

- Ventilation unilatérale d’un local individuellement par une seule fenêtre verticale (l’air frais entre dans la partie basse de la fenêtre, se réchauffe à l’intérieur du local et ressort en partie haute).

Le bâtiment est compartimenté pour que les flux d’air soient canalisés autant que possible. Ce compartimentage a également un rôle au niveau acoustique en limitant la transmission de bruit et au niveau de la prévention incendie.

Refroidissement et chauffage

Refroidissement

Il n’y a pas de refroidissement mécanique dans le bâtiment.

Le pouvoir rafraichissant de l’air extérieur est exploité pour réduire la température de pointe en été : le bâtiment présente une importante inertie thermique, réalisée par de grandes surfaces de maçonnerie apparente, et une ventilation naturelle diurne est organisée.

Pour permettre ce fonctionnement, les apports solaires d’été sont limités par la protection de certaines baies.

Les types de protection sont les suivants :

- avancée de toiture,

- relief de façade,

- ombre portée du bâtiment,

- panneaux d’ombrage,

- stores extérieurs fixes (toiture de l’atrium notamment).

Pour chaque baie, la protection a été choisie après comparaison des apports favorables d’hiver avec les apports indésirables de l’été.

Avancées de toiture.

Reliefs de façade.

Cour d’entrée ombragée naturellement :

elle constitue un réservoir d’air frais (- 2°C qu’ailleurs en été).

Remarque concernant l’encombrement :

Un système de conditionnement d’air peut prendre jusqu’à environ 20 % de l’espace d’un bâtiment (locaux techniques, réseau de ventilation,…). Ici, cet espace a été consacré à 12 cheminées de ventilation. Afin de limiter l’encombrement de ces cheminées, elles reposent sur des piliers, ce qui permet de libérer l’espace du rez-de-chaussée.

Support des cheminées des auditoires sur colonnes,

exploitation de l’espace sous les gradins.

Chauffage

Les équipements et l’occupation représentent une partie importante du chauffage des locaux, ainsi que les apports solaires par les vitrages, notamment en toiture. Certaines fenêtres ne sont d’ailleurs pas protégées pour bénéficier de ces apports gratuits, au détriment de la limitation des charges d’été (bilan comparatif réalisé entre apports d’hiver et d’été).

L’installation de chauffage regroupe un système de cogénération (gaz – 38 kW électrique et 70 kW chauffage), une chaudière à condensation et deux chaudières conventionnelles. La gestion de la fourniture de chaleur se fait en fonction des conditions de fonctionnement du bâtiment. La cogénération est choisie si la majorité de la production d’électricité et de chaleur est utilisée dans le bâtiment, et si, à ce moment, cela coûte moins cher que d’acheter l’électricité.

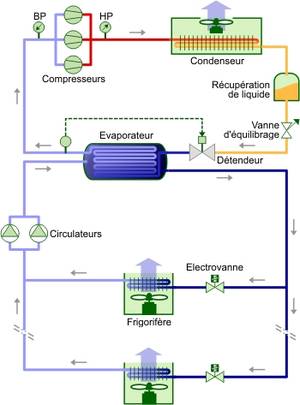

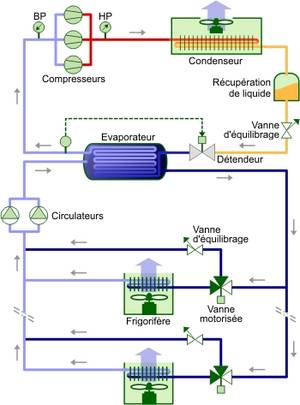

Fonctionnement

Atrium

Outre son utilité au niveau de l’éclairage, le hall central sert également de zone de transfert pour l’apport d’air frais dans certains locaux.

Par exemple, la salle informatique (destinée lors de la conception à être une salle de dessin) est ventilée de cette manière.

Auditoire

Les 2 auditoires de 150 places chacun sont ventilés naturellement. Ils sont gérés automatiquement par un système informatique (GTC : gestion technique centralisée).

L’air extérieur est introduit dans le local via un absorbant acoustique et une batterie de préchauffe. Une partie est distribuée directement au niveau de l’orateur, l’autre partie est répartie sous les gradins et introduite dans l’auditoire par des grilles au niveau des pieds des auditeurs.

Il est extrait via deux cheminées de 13.5 m. Un ventilateur est prévu dans chaque cheminée pour aider la ventilation naturelle, mais aucun n’a jamais été utilisé à ce jour.

Grille d’amenée d’air avec absorbant acoustique et batterie de préchauffe.

Grille d’amenée d’air avec absorbant acoustique et batterie de préchauffe.

La gestion automatique règle le débit de ventilation naturelle et le débit d’eau chaude dans les batteries de préchauffe en fonction des mesures relevées continuellement par 7 capteurs (5 mesureurs de température et 2 sondes CO2).

En hiver, les auditoires sont maintenus à 20°C pendant les heures d’occupation et à 16°C le reste du temps.

En été, une ventilation nocturne est organisée afin de décharger le local des apports de chaleur de la journée et limiter la température de pointe pendant l’occupation.

Enfin, une attention particulière est portée sur la qualité : la ventilation pendant l’occupation est réglée de l’air

pour limiter la concentration de CO2 à 600 ppm.

Les charges internes maximales du local sont les suivantes :

- occupation 8 heures par jour,

- 5 jours par semaine,

- 100 W par occupant,

- 150 personnes,

- 15 W/m² pour l’éclairage

- 500 W pour l’équipement

Soit des gains internes de 18.3 kW, ou 80 W/m².

Pour assurer en même temps le confort acoustique et thermique, un compromis a dû être trouvé entre les surfaces absorbantes acoustiques, et les surfaces destinées au stockage thermique.

Les briques apparentes de la partie supérieure du mur assurent l’inertie thermique. La partie inférieure du mur est recouverte d’absorbant acoustique.

Les auditoires fonctionnent bien globalement. On constate néanmoins dans celui où l’orateur se trouve côté extérieur (et non du côté de l’atrium) des problèmes de courants d’air au premier rang de l’auditoire, et quelques problèmes de bruit provenant de la rue.

Laboratoire de mécanique

Laboratoire de mécanique.

Les activités du laboratoire peuvent être assez bruyantes. Les concepteurs ont donc pris des précautions acoustiques au niveau de l’introduction de l’air dans le local, pour éviter des nuisances aux bâtiments voisins.

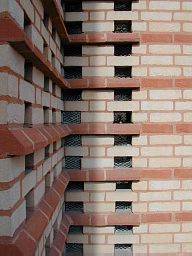

L’air passe dans les contreforts verticaux en maçonnerie ajourée remplis d’absorbant acoustique avant d’être introduit dans le local.

Contreforts délimitant des espaces tampons acoustiques sur le passage de l’air entre l’extérieur et l’intérieur.

La gestion du débit d’air introduit se fait par ouverture manuelle de panneaux en bois.

Remarque : certains utilisateurs ont placé des meubles devant ces ouvertures, ce qui rend la ventilation partiellement non utilisable.

L’air est extrait par les fenêtres de la toiture, commandées par GTC.

Gestion du débit d’air introduit par des panneaux mobiles en bois.

Extraction de l’air par les fenêtres de la toiture.

Les charges internes du local (personnes + équipements) sont évaluées à 100 W/m². Les apports solaires d’été en façade sont limités par le prolongement de la toiture.

Le local est chauffé par des panneaux rayonnants suspendus à la toiture.

Laboratoires d’électricité

Les laboratoires d’électricité sont installés dans les locaux étroits des deux « ailes » entourant la cour d’entrée. Les locaux sont longs et étroits,ce qui permet un bon éclairage naturel réparti uniformément, et une ventilation transversale.

Laboratoire d’électricité.

Les fenêtres hautes et basses sont dimensionnées pour pouvoir éliminer les apports internes par ventilation : ordinateurs, autres appareils fonctionnant généralement en continu, et l’occupation, soit environ 85 W/m². En été, la cour d’entrée ombragée constitue un réservoir d’air frais qui aide au refroidissement efficace des locaux.

Cour d’entrée : fenêtres donnant sur les laboratoires d’électricité.

La lumière naturelle est en partie contrôlée par des « étagères à lumière » (light shelves) qui protègent les occupants de l’éclairage direct et réfléchissent la lumière vers le plafond afin de fournir au local un éclairage diffus.

Le confort thermique des laboratoires semble satisfaisant. On note néanmoins, par moments, quelques problèmes de courants d’air…

Le fonctionnement devrait donc être mieux expliqué aux occupants pour leur permettre d’utiliser le système correctement.

Classes

Certaines classes sont ventilées par ventilation unilatérale, d’autres par effet de cheminée. Dans le premier cas, l’air est introduit par les fenêtres basses et extrait, après s’être réchauffé dans le local, par des fenêtres ou une grille de ventilation haute.

Dans le second cas, l’air est introduit par les fenêtres et extrait par une cheminée.

Classe ventilée par effet de cheminée.

Celle-ci se trouve derrière la grille ajourée de la photo de droite.

Bureaux

Les bureaux paysagers sont ventilés par effet de cheminée : l’air rentre par les fenêtres murales, et est extrait par la toiture.

Lors de la conception, la hauteur des meubles de séparation entre bureaux avait été définie pour que la ventilation soit efficace et confortable. À l’utilisation, les occupants ont désiré des séparations plus hautes, et même des cloisons délimitant des bureaux individuels : le service n’est pas adapté à un fonctionnement en bureau paysager (entretiens avec des étudiants qui demandent de l’intimité). Ces adaptations perturbent donc la ventilation, et le confort dans les locaux n’est pas atteint.

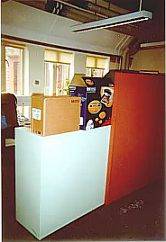

Bureau paysager : le meuble blanc de gauche a la hauteur idéale étudiée à la conception, les cloisons rouges ont été ajoutées par après.

Les caisses montrent la volonté des utilisateurs de créer des zones plus intimes.

Sécurité

Sécurité incendie

Le bâtiment est séparé en de nombreux compartiments, la plupart renfermant un seul local. Chacun a son ou ses issues de secours individuelle(s).

Issues de secours extérieures et intérieures.

Sécurité

C’est justement ce nombre important d’issues de secours qui pose certains problèmes d’intrusions. Ceux-ci ne viennent donc pas directement du système de ventilation.

Performance

Confort thermique

Le confort thermique semble atteint en été comme en hiver dans les divers locaux, à l’exception des bureaux paysagers cloisonnés dans lesquels la ventilation n’est pas efficace.

Consommation

La consommation annuelle moyenne actuelle est de 145 kWh/m², répartis comme suit :

- 100 kWh/m2/an en chauffage : bonne valeur comparée à d’autres bâtiments du même type, et ce grâce aux apports solaires gratuits.

- 45 kWh/m2/an en électricité : très bon niveau (un bon niveau en Angleterre est de 90 kWh/m²/an pour ce type de bâtiment) grâce à l’absence totale de climatisation, et à l’éclairage naturel qui limite l’éclairage artificiel.

(Il est possible de comparer ceci avec les consommations énergétiques moyennes rencontrées chez nous dans les écoles ou dans les bureaux).

Le budget d’investissement était de 845 £/m² soit environ 1318,2 €/m² au taux de 2002 (1,56 €/£).

- Architectes : Short Ford & Associates

- Ingénieurs stabilité : YRM Anthony Hunt

- Ingénieurs techniques spéciales : Max Fordham Associates