Phénomènes électromagnétiques et harmoniques des variateurs de vitesse

Phénomènes électromagnétiques

On appelle bruit électromagnétique, tous les phénomènes électriques qui influencent un appareil ou l’homme. À l’inverse un appareil peut être source de bruit électromagnétique vis à vis d’autres appareils (et l’homme dans tout cela ? C’est un autre débat).

Les bruits électromagnétiques naturels les plus connus sont, par exemple, la foudre, le champ magnétique terrestre, …; on ne peut pas les éviter, mais du moins les atténuer. Il en va de même pour les perturbations électromagnétiques artificielles provoquées la présence d’appareils électriques et se propageant dans l’air et dans les câbles électriques comme, par exemple, l’allumage des bougies de moteur de voiture qui perturbe votre émission de radio favorite. Des effets plus sérieux peuvent engendrer des dommages importants (microcoupures des ordinateurs entraînant des « plantages » du disque dur par exemple).

Bruit électromagnétique.

Le Marquage CE

En Belgique un Arrêté Royal a été publié au Moniteur le 24/06/94 (dernière publication le 12/12/01) pour la transposition de la Directive Européenne 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique des appareils électriques mis sur le marché en Europe. On utilise le terme international CEM (Compatibilité Electro Magnétique) pour les perturbations radioélectriques et pour signaler l’aptitude d’un appareil à combattre les bruits électromagnétiques ou à limiter son émission vers l’environnement.

Le marquage CE donne les garanties nécessaires à la conformité avec la directive CEM.

Perturbation

Les variateurs de vitesse, de part la présence de composants électroniques commutant à hautes fréquences variables en leur sein, créent des distorsions des courants et des tensions à leur bornes d’entrée. Ces distorsions se propagent sur le réseau et induisent dans les autres appareils branchés sur le même réseau des distorsions du signal sinusoïdal et des consommations accrue de courant; on parle d’harmoniques.

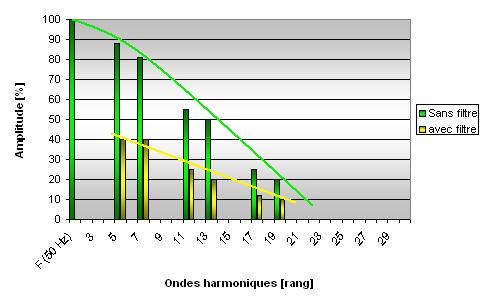

Les harmoniques générées par les variateurs vitesse sont essentiellement de rang 5, 7, 11, 13, 17 et 19 (250, 350, 550 Hz, …).

Pour limiter les harmoniques et, par conséquent respecter la norme EN 61 000 (concernant le poids admissible des harmoniques de différents rangs par rapport à la fondamentale de fréquence f = 50 Hz), les variateurs de vitesse sont équipés de filtres au niveau du circuit intermédiaire.

Le graphique suivant montre que le placement de filtres dans le circuit intermédiaire du variateur de fréquence réduit d’un facteur 2 les harmoniques dans le circuit d’entrée.

Bruit électromagnétique.