Norme NBN EN 12464-1 : lumière et éclairage des lieux de travail

Table des matières

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

1. Domaine d’application

2. Références normatives

3. Termes et définitions

4. Critères relatifs au projet d’éclairage

| 4.1 | Ambiance lumineuse | |

| 4.2 | Distribution des luminances | |

| 4.2.1 | Généralités | |

| 4.2.2 | Facteur de réflexion des surfaces | |

| 4.2.3 | Éclairement sur les surfaces | |

| 4.3 | Éclairement | |

| 4.3.1 | Généralités | |

| 4.3.2 | Échelle d’éclairement | |

| 4.3.3 | Éclairement de la zone de travail | |

| 4.3.4 | Éclairement de la zone environnante immédiate | |

| 4.3.5 | Éclairement de la zone de fond | |

| 4.3.6 | Uniformité de l’éclairement | |

| 4.4 | Maillage d’éclairement | |

| 4.5 | Éblouissement | |

| 4.5.1 | Généralités | |

| 4.5.2 | Éblouissement d’inconfort | |

| 4.5.3 | Défilement contre l’éblouissement | |

| 4.5.4 | Réflexions de voile et éblouissement par réflexion | |

| 4.6 | Éclairage dans les espaces intérieurs | |

| 4.6.1 | Généralités | |

| 4.6.2 | Exigences relatives à l’éclairement cylindrique moyen dans l’espace de l’activité | |

| 4.6.3 | Modèle | |

| 4.6.4 | Éclairage directionnel des tâches visuelles | |

| 4.7 | Aspect des couleurs | |

| 4.7.1 | Généralités | |

| 4.7.2 | Apparence colorée | |

| 4.7.3 | Rendu des couleurs | |

| 4.8 | Papillotement et effets stroboscopiques | |

| 4.9 | Éclairage des postes de travail avec équipement de visualisation (DSE) | |

| 4.9.1 Généralités | ||

| 4.9.2 | Limites de luminance pour luminaires à flux lumineux inférieur prépondérant | |

| 4.10 | Facteur de maintenance | |

| 4.11 | Exigences relatives au rendement énergétique | |

| 4.12 | Avantages supplémentaires de la lumière du jour | |

| 4.13 | Variabilité de la lumière | |

5. Nomenclature des prescriptions relatives à l’éclairage

| 5.1 | Composition des tableaux | |

| 5.2 | Nomenclatures des zones intérieures, tâches et activités | |

| 5.3 | Exigences relatives à l’éclairage de zones intérieures, de tâches et d’activités | |

6. Procédures de contrôle

| 6.1 | Généralités | |

| 6.2 | Éclairement | |

| 6.3 | Éblouissement d’inconfort UGR | |

| 6.4 | Rendu des couleurs et apparence colorée | |

| 6.5 | Luminance du luminaire | |

| 6.6 | Programme de maintenance | |

ANNEXE B (informative) – Divergences

BIBLIOGRAPHIE

INDEX des zones intérieures, tâches et activités

Introduction

Pour permettre aux personnes d’exécuter les tâches visuelles avec efficacité et précision, un éclairage adéquat et approprié doit être assuré. L’éclairage peut être fourni par la lumière du jour, l’éclairage artificiel ou une combinaison des deux.

Le niveau de visibilité et de confort requis dans un grand nombre de lieux de travail dépend du type et de la durée de l’activité.

La présente norme spécifie les prescriptions pour les systèmes d’éclairage pour la plupart des lieux de travail intérieurs et leurs zones associées en termes de quantité et de qualité de l’éclairage.

Objet

L’influence de l’éclairage est prépondérante dans le milieu du travail afin d’assurer :

- la visibilité des objets et des obstacles,

- la bonne exécution des tâches sans fatigue visuelle excessive,

- le confort visuel.

En vue d’atteindre ces objectifs il faut :

- réaliser un éclairement sur le plan de travail de façon à garantir une perception suffisante des contrastes;

- équilibrer les luminances entre la tâche visuelle et son environnement;

- garantir un rendu des couleurs approprié;

- créer une ambiance agréable et fonctionnelle.

Il existe une très grande variété de tâches visuelles et d’environnements associés.

Pour chaque association de tâche visuelle et d’environnement, il peut exister plusieurs modes d’éclairage qui réalisent un éclairage adéquat.

La norme propose dans son chapitre 5 certaines règles générales pour le choix correct de ces modes d’éclairage, en particulier pour l’éclairage du secteur tertiaire.

Interprétation de la norme

La norme est relativement large quant à son interprétation.

Si on analyse l’interprétation faite par les fabricants de luminaires, il y a certaines divergences. Dans ce chapitre, on essaye de faire le tri par rapport à toutes les propositions des constructeurs sur certains articles bien ciblés de la norme.

4. CRITERES RELATIFS AU PROJET D’ECLAIRAGE

4.2 Distribution des luminances

Afin d’éviter les fortes luminances (éblouissement) et les trop grands contrastes entre elles (fatigues des yeux) dans le champ visuel du travailleur, les luminances de toutes les surfaces des parois du local sont importantes et sont déterminées par le facteur de réflexion et par l’éclairement reçu par ou sur les parois. On retrouve les différentes plages de facteur de réflexion utiles des parois principales :

| Plafond : | 0.7 à 0.9 |

| Murs : | 0.5 à 0.8 |

| Sol : | 0.2 à 0.4 |

| Meubles et équipements : | 0.2 à 0.7 |

4.3 Éclairement

L’éclairement et sa répartition sur la zone de travail et l’environnement influence la façon dont une personne perçoit et accomplit une tâche visuelle avec précision, rapidité et confort. Les valeurs d’éclairement Em à respecter reprises dans l’article 5 correspondent au niveau d’éclairement à maintenir pendant toute la durée de vie de l’installation sur le plan visuel de référence.

La norme introduit une différence entre l’éclairement recommandé dans la zone de travail et les zones attenantes. À ce sujet, la norme reste générale et est sujette à interprétation de la part des constructeurs :

| Interprétation :

> La zone de travail est l’espace où la tâche visuelle est exécutée quelle que soit sa position dans le local où l’orientation de son plan visuel. Elle peut donc se trouver à n’importe quelle hauteur (le sol, la table par exemple) et dans un plan horizontal, vertical ou intermédiaire. La taille de la zone de travail peut, dans certains cas, être réduite à une surface très faible comme celle d’un livre lu par un patient dans son lit par exemple. Dans cette zone, le niveau d’éclairement et l’uniformité recommandés sont donnés dans le chapitre 5 (nomenclature des prescriptions relatives à l’éclairage).

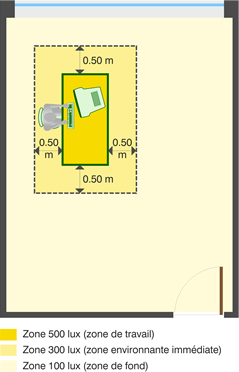

La norme définit également deux zones attenantes à la zone de travail : la zone environnante immédiate et la zone de fond. La zone environnante immédiate est une bande de 0.5 mètre sur tout le pourtour de la zone de travail. Dans cette zone, on maintient un niveau d’éclairement moyen équivalent au niveau moyen de la zone de travail comme détaillé ci-dessous. Quant à l’uniformité de la zone environnante immédiate, elle ne doit pas descendre en dessous de 0,4.

La norme décrit la zone de fond comme une bande d’une largeur d’au moins 3m autour de la zone environnante immédiate dans les limites de l’espace (comme un mur, une armoire séparant des espaces de bureau). On ne s’arrête pas à 50cm des murs, contrairement à l’ancienne version de la norme. C’est pourquoi l’uniformité et l’éclairement dans cette zone ont été diminués. L’éclairement moyen à maintenir dans cette zone est le tiers de celui de la zone environnante immédiate. L’uniformité ne doit pas descendre en dessous de 0, 1.

|

||||||

4.4 Maillage de l’éclairement

Un maillage peut être crée pour indiquer les points de l’espace étudié auxquels les valeurs d’éclairement doivent être calculés et vérifiés. Le tableau A.1 de l’Annexe A donne des valeurs typiques pour l’espacement du maillage ainsi que le nombre de points de maillages basés sur les formules fournies par la norme :

| Longueur de la zone m | Distance maximum entre les points du maillage

m |

Nombre minimum de points du maillage |

| 0,40 | 0,15 | 3 |

| 0,60 | 0,20 | 3 |

| 1,00 | 0,20 | 5 |

| 2,00 | 0,30 | 6 |

| 5,00 | 0,60 | 8 |

| 10,00 | 1,00 | 10 |

| 25,00 | 2,00 | 12 |

| 50,00 | 3,00 | 17 |

| 100,00 | 5,00 | 20 |

4.5 Éblouissement

La norme préconise deux mesures visant à limiter l’éblouissement direct :

4.5.2 Éblouissement d’inconfort

L’UGR (Unified Glaring Rate) exprimant la probabilité d’un éblouissement par une association de plusieurs luminaires; l’UGR étant compris entre 10 (pas éblouissant) et 30 (très éblouissement). L’article 5 de la norme prévoit des valeurs conseillées en fonction du type de configuration du local et qui ne doivent pas être dépassées.

La norme spécifie que c’est le fabricant qui doit fournir l’UGR du luminaire. À noter qu’il faut tenir compte que le concepteur doit, lui, le calculer afin de tenir compte de la répartition des luminaires dans le local.

4.5.3 Défilement contre l’éblouissement

Un angle de protection minimum dans toutes les directions est recommandé en fonction de la luminance de la lampe, à savoir l’angle de défilement. Le tableau ci-dessous reprend les différents angles de défilement en fonction des luminances des lampes :

| Luminance de la lampe

kcd/m2 |

Angle maximum de défilement |

| 20 à < 50 | 15° |

| 50 à < 500 | 20° |

| ≥ 500 | 30° |

4.7 Aspect des couleurs

On définit deux qualités liées à la lumière relativement blanche.

4.7.2 Apparence colorée

L’apparence colorée est caractérisée par sa température de couleur telle que décrite dans le tableau ci-dessous :

| Apparence colorée | Température de couleur Tcp en K |

| Chaud | Inférieure à 3 300 K |

| Intermédiaire | 3 300 à 5 300 K |

| Froid | Supérieure à 5 300 K |

4.7.3 Rendu des couleurs

L’article 5 de la norme définit aussi un paramètre supplémentaire; à savoir le rendu des couleurs Ra. La valeur maximale de Ra est de 100. La qualité du rendu des couleurs est directement proportionnelle au chiffre mentionné. Dans les espaces où les personnes travaillent de longues durées, il est conseillé d’utiliser des lampes avec un rendu de couleur > 80.

4.9 Éclairage des postes de travail avec équipement de visualisation (DSE)

4.9.2 Limites de luminance pour luminaires à flux lumineux inférieur prépondérant

Le tableau ci-dessous donne les limites de luminance moyenne des luminaires pour des angles d’élévation > 65°, par rapport à la verticale descendante et suivant toutes les directions radiales autour des luminaires et pour toutes les positions de travail pour lesquelles sont utilisés des écrans de visualisation verticaux ou inclinés à 15°.

| État de luminance élevé de l’écran | Écran à haute luminance L > 200 cd•m-2 |

Écran à luminance moyenne L > 200 cd•m-2 |

|---|---|---|

| Cas A (polarité positive et exigences normales concernant la couleur et le détail des informations affichées, comme pour les écrans utilisés dans les bureaux, pour l’éducation, etc.) |

≤ 3 000 cd/m² | ≤ 1 500 cd/m² |

| Cas B (polarité négative et/ou exigences plus élevées concernant la couleur et le détail des informations affichées, comme pour les écrans utilisés pour le contrôle des couleurs en conception assistée par ordinateur etc.) |

≤ 1 500 cd/m² | ≤ 1 000 cd/m² |

NOTE : L’état de luminance élevé de l’écran (voir EN ISO 9241-302) décrit la luminance maximale de la partie blanche de l’écran, cette valeur étant fournie par le fabricant de l’écran.

4.10 Facteur de maintenance

L’éclairage moyen recommandé par la norme est donné comme éclairement à maintenir. Le facteur de maintenance est fonction des paramètres de maintenance de la lampe, du luminaire, de l’environnement et du programme de maintenance.

A charge de l’auteur de projet de :

- proposer un facteur de maintenance cohérent,

- spécifier des luminaires appropriés à l’environnement,

- proposer un programme de maintenance complet précisant les fréquences de remplacement des lampes , de nettoyage des luminaires et des locaux ainsi que la méthode de nettoyage.

4.11 Exigences relatives au rendement énergétique

C’est bien, la norme en parle !

Comme rappelé souvent dans cet ouvrage, il est important de défendre une politique énergétique cohérente à qualité de confort égale ou supérieure.

4.12 Avantages supplémentaires de la lumière du jour

C’est bien aussi d’en parler !

La lumière naturelle peut fournir tout ou en partie l’éclairage intérieur pour les tâches visuels durant la journée. Ainsi un potentiel d’économie d’énergie est disponible.

5. NOMENCLATURE DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ECLAIRAGE

5.1 Composition des tableaux

Dans la norme NBN EN 12464-1, on établit une nomenclature dans laquelle on retrouve pour différents locaux des bâtiments du tertiaire, entre autres, les paramètres suivants :

- le niveau d’éclairement moyen Em à respecter au niveau de la tâche,

- la valeur limite de l’UGR,

- l’uniformité d’éclairement Uo minimale pour maintenir l’éclairement recommandé,

- l’indice du rendu des couleurs des lampes Ra,

- et des remarques spécifiques à des cas particuliers

5.3 Exigences relatives à l’éclairage de zones intérieures, les tâches et les activités

La norme présente 53 tables reprenant les prescriptions relatives à l’éclairage intérieur pour de nombreux locaux et activités. Une partie de ces recommandations sont disponibles pour :