Évaluer le confort fourni par la production d’eau chaude sanitaire

Disponibilité

Accès à des locaux sanitaires

L’arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre précise dans ses articles 51 et suivants, les différents équipements sanitaires qui doivent être mis à disposition par l’employeur.

En particulier, il précise les obligations de placement de douches avec eau chaude et froide pour les travailleurs soumis à des chaleurs excessives, effectuant un travail salissant ou en contact avec agents chimiques ou biologiques dangereux.

La température de l’eau est de 36°C à 38°C et les travailleurs ne sont pas exposés aux courants d’air.

Délais d’attente de l’eau chaude

La recommandation Suisse (SIA 385/3) précise les délais d’attente de l’eau chaude au point de soutirage :

|

Délais d’attente au soutirage |

|

|

Éviers de cuisine |

7 s |

|

Lavabos |

10 s |

|

Douches |

10 s |

|

Baignoires |

15-20 s |

Si le temps d’attente est trop élevé, on envisagera :

- soit une production décentralisée,

- soit le placement d’une boucle de circulation, solution plus énergivore puisque des pertes d’énergie apparaîtront aux tuyaux.

Pour évaluer l’amélioration qui en résulterait, un petit logiciel calcule le temps d’attente en fonction du type de tuyau, de son diamètre et du débit du point de puisage. La quantité d’eau froide qui s’écoule correspond à la quantité d’eau chaude qui sera « emprisonnée » dans le tuyau à la fermeture du robinet. On peut donc évaluer la perte énergétique correspondante.

Deux litres d’eau sont nécessaire pour

se laver les mains, mais 4 litres d’eau chaude vont rester dans le tuyau et se refroidir…

| Pour calculer le débit d’eau perdu à l’ouverture du robinet |

En multipliant cette opération x fois par jour, x jours par an, on évalue le nombre de m³ annuellement chauffés en pure perte. Le coût approximatif de 9 € par m³ d’eau chaude (moitié pour l’eau, moitié pour son chauffage) permet d’évaluer l’intérêt énergétique de décentraliser la production.

| Pour plus d’informations sur la décentralisation de la production. | |

| Pour plus d’informations sur la conception d’une boucle de circulation. |

Accessibilité du point d’eau

L’accessibilité des patients ou du personnel soignant à mobilité réduite fait partie aussi du confort au sens large du terme.

Indépendamment du confort lié aux critères classiques de température, de débit, …, la possibilité :

- d’accéder facilement à l’espace douche,

- de se mouvoir aisément dans cet espace,

- d’utiliser les pommeaux de douche, les robinets, … Sans problème majeur,

est un plus non négligeable dont il faut tenir compte dans les hôpitaux.

Débit

Débits recommandés

Un débit suffisant doit être assuré. Il est facile de mesurer le débit d’un point de puisage en mesurant le temps mis à remplir un seau de 10 litres par exemple puis de comparer à des valeurs réglementaires.

Voici les unités de raccordement selon les directives suisses W3, édition 1992.

|

Application |

Débit par raccordement |

UR- Unité de Raccordement équivalente |

|

| en litre/s | en litre/min | ||

|

Lavabos, bidets, lavabos-rigoles, réservoirs de chasse d’eau. |

0,1 | 6 | 1 |

|

Éviers, vidoirs, lavabos muraux scolaires, douches pour salons de coiffure, lave-vaisselle domestique, chauffe-eau instantané à gaz, cuves à lessive. |

0,2 | 12 | 2 |

|

Robinetteries de douche de puissance moyenne, chauffe-eau instantanés à gaz. |

0,3 | 18 | 3 |

|

Grands éviers, vidoirs indépendants, vidoirs muraux, robinetteries de bain, machines à laver automatiques jusqu’à 6 kg, chauffe-eau instantanés à gaz, urinoirs à rinçage automatique. |

0,4 | 24 | 4 |

|

Robinet de jardin et de garage. |

0,5 | 30 | 5 |

Raccordements 3/4″ :

|

0,8 | 48 | 8 |

Voici ensuite les sections de tuyauteries correspondantes pour l’acier galvanisé DIN 2440/44 :

|

Nombre max dur |

6 | 16 | 40 | 160 | 300 | 600 | 1 600 |

|

DN (mm) |

15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |

|

Tubes filetés (pouce) |

1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ |

|

Di (mm) |

16 | 21.6 | 27.2 | 35.9 | 41.8 | 53 | 68.8 |

Des tableaux similaires existent pour d’autres matériaux dans la W3.

Débit trop faible suite à la présence de calcaire ?

Dépôt sur les surfaces d’évaporation dont les pommeaux de douche ? Blocage des boutons poussoirs ? …

Un dépôt de calcaire, soit dans l’échangeur de chaleur, soit dans les conduites d’apport d’eau chaude augmente les pertes de charge et le débit peut devenir insuffisant.

En fonction de l’analyse de la dureté de l’eau, on jugera de la nécessité de l’adoucir.

| Pour plus d’informations sur le choix parmi les techniques de traitement de l’eau et le dimensionnement de l’installation. |

Débit trop élevé suite à une ancienne robinetterie ?

Aujourd’hui, on tente de diminuer les consommations par la réduction des débits. Les robinetteries modernes le permettent en réalisant un mélange, émulsion d’air et d’eau (par exemple, pomme de douche à faible débit ou mousseur de robinet).

Avertissements !

Certains rapports d’hygiène hospitalière mettent en cause l’utilisation des mousseurs de robinet dans le développement des foyers de légionelles. C’est pour cette raison qu’il faudra éviter de placer ce genre d’économiseur dans les unités de soins ou dans toutes les zones médicalisées de l’hôpital.

Dans les autres zones, une décision collégiale sera prise entre tous les intervenants.

| Pour plus d’informations sur les techniques de réduction des débits. |

Température

Consignes de température recommandées

La sensation de la chaleur de l’eau dépend de l’usage, et dans une moindre mesure de la saison.

Pour les soins corporels, une température comprise entre 37 et 45°C est souhaitable. Pour l’alimentation des douches en entreprise, l’AR du 10/10/2012 demande une température comprise entre 36 et 38°C [Art.N1 annexe 1].

Pour les travaux de nettoyage, une température de 50 à 55°C est recommandée.

Au-delà de 60°C, un risque de brûlure apparaît.

Dans une optique de réduction des consommations, un abaissement des températures est souhaitable, mais la gestion de la légionelle peut modifier ce raisonnement …

| Pour plus d’informations sur le contrôle de la légionelle. |

Si la température d’eau souhaitée n’est pas atteinte, on soupçonnera un manque de puissance.

Fluctuations de la température ?

La température de l’eau varie avec le débit, c’est à dire avec le nombre de puisages simultanés (qui n’a pas connu le coup de la douche qui devient froide lorsque le voisin arrive… juste au moment où il faut rincer le shampoing !?).

Si la préparation se fait par un préparateur instantané (échangeur à plaques, par exemple), il est possible que ce soit la vitesse de réglage de la vanne mélangeuse qui soit à l’origine du problème. Il est possible soit de lui mettre une vanne plus rapide (avec une régulation PI), soit d’adjoindre un ballon tampon à l’installation.

| Pour plus d’informations sur la conception des préparateurs instantanés. |

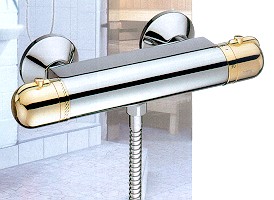

Également, l’emploi d’un mitigeur thermostatique de douche est fortement recommandé pour limiter ce problème, sans l’éliminer totalement car on est limité par sa vitesse de réponse.

À noter qu’il est possible qu’ un appareil de production instantané au gaz ne se mette pas en route pour de très faibles débits, ce qui impose souvent inutilement l’ouverture en grand des points de puisage.

Insuffisance de la température ? Analyse de l’origine du problème

Au départ, un manque d’eau chaude …

En tout premier lieu, il faut observer les circonstances exactes d’apparition du problème : où et quand apparaît l’inconfort ?

Voici 3 questions qui peuvent orienter les débats :

Les problèmes sont-ils récents ou ont-ils toujours existés ?

S’ils ont toujours existé, c’est la conception de l’installation qui est en cause (dimensionnement des équipements, mauvais dessin de l’installation, …). S’ils sont récents, il faut repérer les circonstances d’apparition des plaintes.

Par exemple, le repiquage d’un nouveau circuit sur l’installation existante peut perturber le fonctionnement hydraulique de celle-ci, des travaux sur l’installation peuvent provoquer un transfert de sédiments et bloquer des éléments, un échangeur peut s’entartrer progressivement, un circulateur tomber en panne,…

Les problèmes sont-ils saisonniers ?

S’ils n’apparaissent qu’en hiver, c’est que la collaboration avec le chauffage se passe mal.

S’ils apparaissent aussi en été, ce sera plutôt l’appareil de production d’eau chaude seul qui sera mis en cause. Par exemple, la puissance de l’échangeur est peut-être insuffisante.

Y-a-t-il des problèmes pour tous les utilisateurs ?

Si seuls les utilisateurs les plus éloignés de la production sont concernés, c’est du côté de la distribution d’eau chaude qu’il faut chercher. Si par contre, tous les points de puisage sont touchés, c’est la production qui devrait être suspectée.

Si le manque d’eau chaude survient pour tous les utilisateurs lorsque les demandes d’eau sanitaire et de chauffage sont maximales (c’est-à-dire, en plein hiver, au moment des douches ou des bains), on peut se poser la question : « en quoi le chauffage peut-il influencer la production d’eau chaude » ?

Premièrement, une puissance insuffisante des chaudières ne permettra pas aux échangeurs d’être alimentés à la bonne température. C’est la cause directement souvent retenue par un installateur de chauffage.

Un deuxième phénomène peut cependant intervenir. En plein hiver, les vannes (mélangeuses, thermostatiques, …) sont pour la plupart ouvertes en grand. La demande en débit des circuits de chauffage est donc maximum. Si leurs circulateurs ont été surdimensionnés, les débits appelés risquent d’être trop importants. Les échangeurs sanitaires peuvent alors être privés d’un débit suffisant.

| Cas vécus.

1. Un home pour handicapés près de Hannut est confronté à une insuffisance d’eau chaude lorsque des puisages simultanés ont lieu dans les différents locaux sanitaires du bâtiment. L’installateur appelé pour avis préconise… un remplacement d’une chaudière par un modèle plus puissant, bien sûr ! L’audit évalue les puissances en jeu et met hors de cause la chaudière. Il révèle qu’il s’agit en réalité d’un problème hydraulique : le débit d’eau chaude pour transférer la chaleur de la chaudière vers l’échangeur à plaques était insuffisant.

2. Un autre centre d’accueil pour étudiants à Liège est lui aussi confronté à une insuffisance d’eau chaude à certains moments de la journée, mais cette fois c’est la consommation exorbitante qui pousse le gestionnaire à agir. Il place des réducteurs de débit sur tous les points de puisage (douches et robinets) et le résultat est double : l’eau arrive toujours chaude et la consommation globale est réduite ! |

Analyse de la puissance disponible

La méthode la plus exacte pour savoir si la puissance de chauffage est suffisante est de refaire le dimensionnement du système de production et de comparer avec la puissance en place.

| Pour plus d’informations sur le dimensionnement des préparateurs d’eau chaude. |

Mais plus simplement, une évaluation grossière peut avoir lieu comme suit :

Installation par accumulation

On totalise les besoins d’eau chaude sur le temps de récupération (= de réchauffage) du ballon :

- Si le ballon n’est chauffé que la nuit, son volume doit être suffisant pour vaincre les besoins en eau de l’ensemble de la journée.

- S’il est réchauffé par un échangeur interne, il faut évaluer la puissance de chauffe de l’échangeur et vérifier que le temps de chauffage du volume d’eau est inférieur au temps de récupération prévu.

Temps de chauffage [h] = (Volume d’eau [m³] x 1,16 [kWh/m³.K] x Delta T°) / puissance échangeur [kW]

| Exemple.

Un ballon de 500 litres présente de temps en temps une insuffisance en matière d’eau chaude. Le puisage de pointe est de 450 litres d’eau à 55°C par heure et cela peut se produire plusieurs heures d’affilée. La puissance du serpentin intérieur est de 12 kW. Vérifions : Temps de chauffage = 0,45 x 1,16 x (55 – 10) / 12 = 1,95 heures Ce temps est trop long, le ballon ne pourra remonter en température… |

Si le manque de puissance est limité, il est possible d’augmenter la température de stockage de l’eau, … ce qui diminuera partiellement sa performance énergétique (augmentation des pertes).

Préparation instantanée

On totalise les besoins simultanés d’eau chaude sur une période de 10 minutes (= 1/6 heure), par exemple. Puis on compare la puissance correspondante à celle du préparateur :

Puissance nécessaire [kW] = (Volume d’eau [m³] x 1,16 [kWh/m³.K] x Delta T° [K]) / (1/6) [h]

| Exemple.

Un préparateur d’eau chaude instantané paraît insuffisant en température. Le puisage de pointe est de 150 litres d’eau à 45°C en 10 minutes. La puissance de l’échangeur est de 45 kW. Vérifions : Puissance nécessaire = 0,15 x 1,16 x (45 – 10) / (1/6) = 37 kW Sa puissance théorique est suffisante. Serait-il entartré ? Non, car ce serait le débit qui serait alors trop faible et non la température. Serait-il alimenté au primaire par une eau à trop basse température ? C’est plus probable, le constructeur a certainement pris une température nominale très élevée pour annoncer les 45 kW… |

Une régulation par « priorité ECS » est-elle mise en place ?

La puissance demandée par le chauffage de l’eau chaude est souvent très élevée. Il est normal qu’au moment du réchauffage de l’eau, le chauffage des locaux soit arrêté temporairement. L’inertie du bâtiment est telle que la baisse de température ne sera pas ressenti par les occupants. On parle de « priorité Eau Chaude Sanitaire ».

En cas d’insuffisance de puissance, il est utile de vérifier si ce type de régulation a bien été mis en place

| Pour plus d’informations sur la décentralisation de la production. |

Qualité de l’eau

Mesure de la dureté de l’eau

On commencera par analyser le TH de l’eau, Titre Hydrotimétrique, qui caractérise la dureté totale de l’eau. Ce TH exprime la somme des ions Calcium Ca++ et Magnésium Mg++, responsables de la dureté de l’eau.

L’unité de mesure est le degré français °F. Ainsi, 1° F = 10 mg CaCO3/litre. L’échelle suivante permet de juger de la tendance de l’eau à déposer des sels :

eau très douce : < 7,5°F

douce : 7,5 à 15°F

assez dure : 15 à 20°F

dure : 20 à 30°F

très dure : > 30°F

La compagnie des eaux peut fournir cette valeur. Sinon, il existe des kits de mesure que les sociétés de maintenance utilisent et qui sont en vente chez les marchands d’adoucisseurs. Un pharmacien peut également faire cette mesure.

| Pour plus d’informations sur le choix parmi les techniques de traitement de l’eau, et le dimensionnement de l’installation. |

Détection de la légionelle

L’unité de mesure est l’UFC/l (Unité Formant Colonie).

Le seuil indicatif de 10³ UFC/l a été proposé par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Il semble qu’en dessous de ce seuil, on n’a qu’exceptionnellement le développement de maladie.

Le Comité Supérieur d’Hygiène Belge quant à lui a adopté le même seuil de 10³ UFC/l.

Si la concentration de légionelles est supérieure à ce seuil, il faut procéder à un contrôle approfondi. On prélève alors un grand nombre d’échantillons, y compris aux robinets , robinets de vidange, vases d’expansion,… afin d’identifier les foyers.

Dans la procédure allemande, si les 10 000 UFC/l sont atteints, la contamination est jugée importante et un contrôle immédiat approfondi est requis. Si les 100 000 UFC/l sont dépassés, la contamination est jugée très importante et l’emploi de l’installation doit être limité (arrêt des douches, par exemple) afin de procéder à une désinfection immédiate de l’installation.

Au delà d’un traitement de choc pour assainir une installation polluée (choc thermique, désinfection chimique), le technicien devra se baser sur une conception correcte du réseau (réseaux bouclés, température élevée).

| Pour plus d’informations sur la conception du réseau d’eau chaude sanitaire. |