Repérer l’origine de la surchauffe

Prédisposition du bâtiment à la surchauffe ?

En théorie

L’ensemble des apports thermiques ne contribue pas instantanément à l’élévation de la température ambiante d’un local.

Ainsi, par exemple, le flux solaire, est d’abord absorbé par les matériaux constituant le local. Ensuite, au fur et à mesure de l’accumulation, la capacité d’absorption des matériaux diminue. Au début, la chaleur réellement cédée au local est donc nettement inférieure aux apports instantanés par ensoleillement. La chaleur cédée au local augmente ensuite progressivement pour devenir maximale au bout d’un certain temps. Lorsque l’ensoleillement a cessé, toute la chaleur emmagasinée par les parois est progressivement restituée.

Plus le bâtiment aura une grande inertie thermique, c’est-à-dire une structure lourde, plus le maximum d’apports réels dus au soleil sera faible, et plus il sera retardé par rapport au flux instantané traversant le vitrage.

Comparaison entre la chaleur instantanée due à l’ensoleillement et la chaleur réellement restituée au local, pour des bâtiments à forte et faible inertie.

Comparaison entre la chaleur instantanée due à l’ensoleillement et la chaleur réellement restituée au local, pour des bâtiments à forte et faible inertie.

| Exemple.

puissance calorifique maximum effectivement transmise à un local par une journée ensoleillée de juillet (en W/m² – vitrage simple clair)

|

|||||||||||||||||||||||

En pratique

Les bâtiments à faible inertie thermique, c’est-à-dire légers, seront donc beaucoup plus sensibles aux surchauffes.

|

Bâtiment à forte inertie thermique ? |

Bâtiment à faible inertie thermique ? |

| Exemple.

|

Exemple.

|

| Une surchauffe est rare dans ce type de bâtiment. Il y a de fortes chances que ce soit l’installation de chauffage et sa régulation qui soient responsables du problème. La solution est souvent aisée. | Ce type de bâtiment est très sensible aux apports de chaleur, internes (ex : les personnes) ou externes (ex : le soleil). Il y fait vite froid en hiver et vite chaud en été. Il faudra analyser de près les solutions et jouer sur plusieurs facteurs simultanément. Il n’y a pas de solution miracle ! |

Circonstances d’apparition de la surchauffe

Si la surchauffe apparaît surtout en été, il faut passer en revue tous les apports de chaleur possibles (internes ou externes), pour en circonscrire les principaux.

| Pour comparer le poids relatif des différents apports de chaleur dans un local, accédez au calcul du bilan thermique d’été. |

Si la surchauffe apparaît surtout durant la saison de chauffe, on soupçonne d’abord l’installation de chauffage de ne pas fonctionner adéquatement, soit parce qu’elle est mal conçue, soit parce qu’elle est mal régulée, notamment en fonction des apports de chaleur gratuits.

Pour affiner les recherches, nous vous proposons de passer en revue les différentes sources de surchauffe possibles :

Le soleil au travers des vitrages

Même sans cela, avec une température ambiante acceptable, le confort thermique des occupants peut être détérioré par le rayonnement direct du soleil et le rayonnement chaud du vitrage ensoleillé.

Les facteurs favorisant les apports solaires sont :

La taille et l’orientation des fenêtres

Des fenêtres de grande taille auront un impact important sur la surchauffe si elles sont orientées :

> à l’est : les apports solaires sont maximum en matinée, parfois avant l’arrivée des occupants.

> au sud : les apports solaires sont plus importants en hiver, car le soleil est bas sur l’horizon. Cependant les apports d’été seront plus durement ressentis car ils s’ajoutent à une température de l’air plus importante.

> à l’ouest : les apports sont maximum en fin d’après-midi. Ce cas est le plus critique, car les apports importants dus à la faible hauteur du soleil se cumulent à la chaleur emmagasinée durant toute la journée.

Le facteur solaire du vitrage

Tous les vitrages ne laissent pas passer la même quantité de rayonnement solaire. Cette caractéristique se traduit par le facteur solaire du vitrage (FS). Plus le facteur solaire est élevé, plus le rayonnement pouvant traverser le vitrage est important.

| Exemple.

|

Le soleil au travers de la toiture ?

Le rayonnement solaire frappe la surface de la toiture. Celle-ci s’échauffe progressivement. La chaleur ainsi accumulée est alors réémise en partie à l’intérieur du bâtiment, en partie à l’extérieur.

Pour les locaux situés sous une toiture, l’échauffement de celle-ci sous l’action du soleil, peut entraîner un apport important de chaleur si

- la toiture a une structure légère et donc peu d’inertie thermique,

- la toiture n’est pas isolée,

- la toiture est recouverte d’un revêtement de couleur sombre.

| Exemples.

Gains solaires transmis au travers d’une toiture plate ensoleillée.

|

Les occupants ?

Alors qu’une occupation normale des locaux (par exemple 1 personne pour 15 m² de bureau) n’entraînera pas des apports excessifs, une densité d’occupation plus importante comme par exemple celle d’une salle de conférence, de réunion, de cours,… contribuera de façon significative à l’augmentation de la température ambiante.

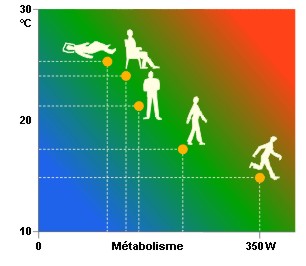

La quantité de chaleur évacuée est fonction de l’individu et de son activité.

Le tableau suivant représente les gains internes dus aux occupants. Les valeurs sont données pour un homme adulte de taille moyenne. Ces valeurs peuvent être revues à la baisse pour une femme (- 20 %) et un enfant (- 20 à – 40 %).

Température de confort en fonction de l’activité.

|

Apports en chaleur sensible dus aux occupants en W/personne |

||||||||||

| Type d’activité | Température du local | |||||||||

| 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | ||||

| Assis au repos – salles de spectacle |

93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 59 | 45 | |||

| Assis travail léger ou debout au repos – locaux scolaires |

102 | 94 | 86 | 78 | 70 | 60 | 46 | |||

| Assis, travail modéré – travail de bureau |

109 | 100 | 90 | 82 | 72 | 61 | 46 | |||

| Debout, travail léger – travail de montage – magasin, banque |

119 | 108 | 95 | 84 | 73 | 61 | 48 | |||

| Travail modéré – vendeur actif – marche réduite |

143 | 117 | 103 | 89 | 75 | 63 | 48 | |||

| Travail actif – marche – supermarchés |

142 | 126 | 111 | 96 | 81 | 65 | 51 | |||

| Travail intense – serveur très actif – salles de gymnastique |

172 | 153 | 137 | 119 | 104 | 87 | 72 | |||

| Travail pénible – marche rapide – effort de poussée |

208 | 189 | 172 | 153 | 138 | 119 | 100 | |||

Les équipements ?

L’accumulation des équipements tels que ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, machines à café,….(allumés en permanence), monitoring en tout genre dans les salles d’examen des hôpitaux peut à elle seule imposer un refroidissement. On peut considérer qu’un bureau devient fortement équipé lorsque chaque occupant possède son ordinateur et son imprimante ou plusieurs appareils médicaux de monitoring.

Les puissances liées à ces apports internes « gratuits » sont en première approximation de :

- 20 W/m² si occupants + éclairage général.

- 30 W/m² si occupants + éclairage + un PC par personne.

- 40 W/m² si occupants + éclairage + un PC et une imprimante laser par personne.

| Pour évaluer la qualité énergétique des équipements de bureau. |

L’éclairage artificiel ?

Un éclairage surabondant peut contribuer fortement aux surchauffes :

- Si la puissance d’éclairage installée est importante. Dans certains immeubles, les anciennes installations peuvent atteindre une puissance de 25-30 W/m². La valeur que l’on peut atteindre dans les installations performantes est de l’ordre de 1,5 W/m²/100 Lux (dans des bureaux, cela correspond à 12 W/m²).

- Si l’éclairage artificiel reste en permanence allumé durant la journée.

| Pour évaluer la qualité énergétique de l’éclairage. |

La ventilation ?

Lorsque la température extérieure diurne est plus élevée que la température intérieure, la ventilation des locaux augmente la charge thermique à éliminer. Il faut donc se limiter dans ce cas à assurer une ventilation hygiénique, soit par exemple 30 m³/h/personne dans un bureau.

| Pour évaluer la qualité de la ventilation. |

Le chauffage ?

En période de chauffe, une installation de chauffage correcte doit dispenser sa chaleur en fonction des besoins réels.

Un excédent par rapport à ceux-ci peut conduire à une surchauffe plus ou moins grande :

- soit parce que les besoins ont diminué par suite d’apports de chaleur gratuits ou d’un réchauffement du climat et que la fourniture de chaleur ne s’est pas adaptée,

- soit parce que le réglage hydraulique de l’installation est déficient,

- soit la technologie des émetteurs est inadéquate au type d’occupation des locaux.

Circonscrire les recherches

Pour circonscrire les recherches, il convient d’examiner les circonstances dans lesquelles les surchauffes apparaissent :

| Circonstances d’apparition de la surchauffe | Pistes | |

| Dans tous les locaux alors que ceux-ci ont des orientations et des occupations différentes. | Mauvaise

régulation centrale du chauffage. |

|

| Dans un ou quelques locaux et souvent liée à un manque de chaleur dans d’autres locaux. | Mauvais

équilibrage de la distribution. |

|

| Liée à un mauvaise répartition des températures dans le local. | Technologie des émetteurs inadéquate. | |

| Liée à l’apparition du soleil ou à la réunion de nombreuses personnes. | Piste 1 :

régulation inadéquate. Piste 2 : technologie des émetteurs inadéquate. Piste 3 : apports gratuits trop importants. Si les deux premières pistes s’avèrent erronées (ex : présence de vannes thermostatiques et chauffage peu inerte), il est possible que les apports gratuits de chaleur (soleil, occupants) soient tels que la surchauffe persiste. Il faudra donc s’attacher à les limiter. Dans cette situation, la surchauffe se retrouvera inévitablement aussi en été. |

|

| Après une modification de la disposition ou de la taille des locaux. | Mauvais

dimensionnement des émetteurs. |

|

| Après une modification du réseau de distribution du chauffage (ajout ou retrait d’un circuit de radiateurs sur une installation existante). | Mauvais

équilibrage de la distribution |

|

| Accompagnée d’une fluctuation de la température intérieure. | Piste 1 :

technologie des émetteurs inadéquate. Piste 2 : mauvaise régulation locale du chauffage. Piste 3 : mauvais dimensionnement des émetteurs. |

L’absence de régulation en fonction des apports gratuits

Pour maintenir la température d’un local dans des limites acceptables, il est important que la puissance de chauffe émise dans ce dernier diminue lorsque des apports de chaleur gratuits apparaissent (soleil, personnes).

| Exemple.

Par exemple, un local de bureau de 30 m² nécessite une puissance de chauffe maximum (par -10°C de température extérieure) de 1 000 W. |

Vanne thermostatique, sonde extérieure et sonde d’ensoleillement.

La régulation la plus souvent utilisée dans ce cas est la vanne thermostatique. Son rôle est de diminuer le débit d’eau chaude alimentant les émetteurs, en fonction des apports de chaleur externes ou internes, pour maintenir une température constante dans le local. La simple présence de telles vannes sur les émetteurs n’est cependant pas une garantie de fonctionnement correct. En effet celui-ci dépend d’une coopération des occupants, ce qui n’est pas une certitude dans des lieux publics !

La présence d’autres équipements dans l’installation de chauffage seront des indices permettant d’écarter l’hypothèse d’une absence de régulation en fonction des apports gratuits. Ainsi le réseau de distribution de chauffage peut être dissocié en fonction de l’orientation et de l’occupation des locaux. Une façade soumise à l’ensoleillement peut être équipée de son propre circuit de chauffage commandé par sa propre sonde extérieure associé éventuellement à une sonde d’ensoleillement.

Mauvais réglage de la régulation centrale

Une installation de chauffage est dimensionnée pour garantir le confort des occupants pour une température extérieure voisine de -10°C. Cette température n’est en fait atteinte que très rarement durant la saison de chauffe. La température moyenne régnant durant celle-ci est plutôt proche de 5°C.

La régulation de l’installation a donc pour objectif de diminuer la puissance de chauffe pour que la fourniture de chaleur corresponde aux besoins réels. Cette régulation est souvent réalisée à un niveau central, en modifiant la température de l’eau distribuée

- soit au niveau de la chaudière,

- soit au niveau des circuits de distribution.

Variation de puissance d’un radiateur avec la variation de sa température d’eau.

Si la surchauffe se fait ressentir un peu partout dans le bâtiment, sans circonstance particulière (comme l’ensoleillement), on peut soupçonner que la température de l’eau qui alimente les émetteurs soit trop élevée, suite à :

- une défectuosité de la sonde de température extérieure,

- une courbe de chauffe trop élevée,

- une erreur de programmation des horaires ou des températures de consigne.

Si l’installation de chauffage est en outre équipée d’une régulation locale, telle que vannes thermostatiques, l’effet d’une température d’eau trop élevée sera diminué.

Le déséquilibre de l’installation

Un réseau de distribution de chauffage est dit équilibré lorsque la perte de charge du circuit hydraulique conduisant à chaque émetteur est identique.

Réseau de distribution équilibré :

la résistance hydraulique de chaque branche est identique.

Un des circuits présentant une résistance hydraulique moindre aura tendance à court-circuiter une partie du débit, privant les autres circuits. Il est dès lors possible que le débit nécessaire ne soit pas atteint dans certains corps de chauffe, la température ambiante souhaitée n’est alors pas obtenue. Le réseau de distribution est hydrauliquement déséquilibré.

Réseau de distribution déséquilibré :

le premier radiateur court-circuite la majorité du débit.

La tendance souvent remarquée dans cette situation est d’augmenter la consigne de température (au niveau de la courbe de chauffe ou du thermostat d’ambiance) pour assurer le confort dans le local le plus froid. Il est résultera une surchauffe dans les locaux jusqu’alors correctement chauffés.

Pour repérer un déséquilibre, on peut sentir la répartition des températures dans les radiateurs : un radiateur chaud dans sa partie supérieure, mais froid dans sa partie inférieure présente un débit d’alimentation insuffisant (au contraire, une partie supérieure froide traduit une présence d’air à purger).

Détecter la mauvaise irrigation d’un radiateur.

Un déséquilibre hydraulique chronique dans une installation, par exemple dans une installation neuve, est le résultat d’une installation mal dimensionnée ou mal réglée lors de sa mise en route.

Par contre, un déséquilibre peut apparaître subitement, à la suite de :

- l’embouage d’une partie de l’installation ou le blocage d’un élément par des boues,

- l’extension des circuits par des piquages sur les circuits existants,

- le placement de vannes thermostatiques sur une partie seulement de l’installation, ayant pour conséquence l’augmentation des pertes de charge dans une partie du circuit,

- la modification de la régulation (exemple : le placement d’un optimiseur) qui peut entraîner des interférences entre les circuits et un mauvais fonctionnement des vannes mélangeuses lorsque l’installation ne possède pas de collecteur bouclé.

La technologie des émetteurs

Certains types d’émetteurs seront plus susceptibles de conduire à des surchauffes :

- les émetteurs très peu inertes tels que les convecteurs dynamiques,

- les émetteurs très inertes tels que le chauffage par le sol.

Émetteurs peu inertes

Les convecteurs très peu inertes chauffent l’ambiance uniquement par convection.

Chaque demande de chauffage (généralement commandée par une sonde d’ambiance) entraîne une montée en température très rapide de l’air ambiant.

Inversement, la chute de la température sera rapide dès la commande d’arrêt du thermostat.

Cette situation conduit à des fluctuations de température (alternance de périodes fort chaudes et fort froides) qui sont d’autant plus importantes que

- La puissance de l’émetteur est surdimensionnée par rapport aux besoins réels.

- Le différentiel du thermostat (différence de température commandant l’enclenchement et le déclenchement de l’appareil) est grand.

Émetteurs inertes

Les émetteurs très inertes, c’est-à-dire comportant une masse chaude très importante (dalle pour le chauffage par le sol, grand volume d’eau et fonte pour certains radiateurs), ne peuvent diminuer suffisamment rapidement leur puissance d’émission lorsque des apports gratuits importants apparaissent (ensoleillement, occupants).

Le surdimensionnement des émetteurs

Lorsque l’installation de chauffage est régulée de façon centrale (par exemple en fonction de la température extérieure ou en fonction d’un thermostat d’ambiance situé dans un local témoin), un confort identique sera atteint dans tous les locaux si les émetteurs possèdent un degré de surdimensionnement semblable par rapport aux besoins.

| Exemples. Les radiateurs d’un bâtiment ont été dimensionnés suivant la méthode erronée des cubages. Lorsque le confort est atteint dans les locaux en bout d’aile ayant deux ou trois murs extérieurs, les locaux centraux, ayant une paroi extérieure seront surchauffés. De même, un changement de répartition des locaux, par déplacement des cloisons, peut entraîner une surpuissance de chauffage dans certains et un manque de puissance dans d’autres. |

De plus, des émetteurs trop puissants permettent une montée rapide en température de l’air ambiant. S’ils sont régulés en fonction des conditions intérieures (vannes thermostatiques, sonde d’ambiance), leur temps d’action est donc très court et les fluctuations importantes (d’autant plus s’ils sont peu inertes).

Découvrez cet exemple de bâtiment dont les problèmes de surchauffage ont été pris en compte : la Maison de Repos et de Soins du CPAS de Tournai.