Choisir le système de ventilation dans les locaux d’hébergement

© Architecture et climat 2023.

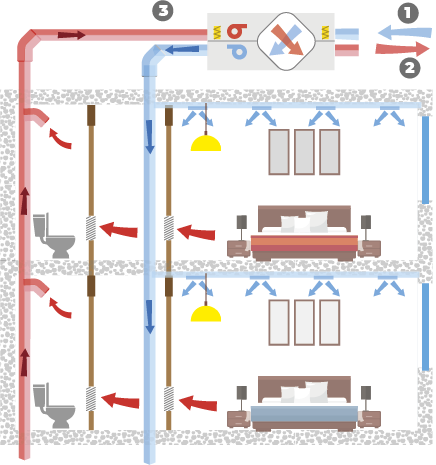

- Amenée d’air naturel

- Grille de transfert

- Evacuation naturelle

Chambres et sanitaires individuels

Dans les hôtels, auberges, pensionnats, … les plans de type « chambre et sanitaire individuels » présentent très souvent la même configuration : Chaque chambre représente un ensemble autonome composé de 3 zones

- la chambre proprement dite (à un ou plusieurs lits),

- la salle d’eau attenante, y compris WC,

- l’entrée donnant accès aux deux premières zones et au couloir commun à toutes les chambres.

Disposition habituelle de chambres individuelles :

une gaine technique dessert les sanitaires contigus.

Le faux plafond de l’entrée et des sanitaires peut être plus bas que celui de la chambre,

ce qui permet le passage de gaines techniques, notamment pour la pulsion d’air mécanique.

On trouve une configuration équivalente dans les hôpitaux :

Généralement, deux salles d’eau contiguës ont en commun une gaine technique verticale. Un seul conduit d’extraction mécanique est habituellement placé dans celle-ci, desservant à chaque niveau deux ensembles contigus. Un extracteur en toiture peut ainsi reprendre l’extraction de 5 niveaux, c’est-à-dire 10 chambres. L’inconvénient de cette configuration est la transmission acoustique entre les différents ensembles.

L‘air neuf est introduit dans les chambres

- Soit naturellement, au moyen de grilles autoréglables placées en façade dans les menuiseries ou la maçonnerie (ventilation simple flux). Lorsque l’ambiance extérieure (bruit et pollution limités) le permet, c’est la solution la plus simple à mettre en œuvre.

Grille intégrée entre le vitrage et la menuiserie et intégrée dans la menuiserie.

- Soit mécaniquement, par un réseau de conduits placé dans le faux plafond des zones de circulation ou dans la gaine technique commune aux extractions. La diffusion de l’air neuf à l’intérieur de chaque bureau est alors obtenue par une grille murale placée au niveau de la retombée des faux plafonds des circulations ou de l’entrée.

Le transfert d’air entre la chambre et la salle d’eau se fait, soit par un détalonnage des portes, soit par des passages appropriés avec grilles à chevrons ou autre.

Grille de transfert d’air.

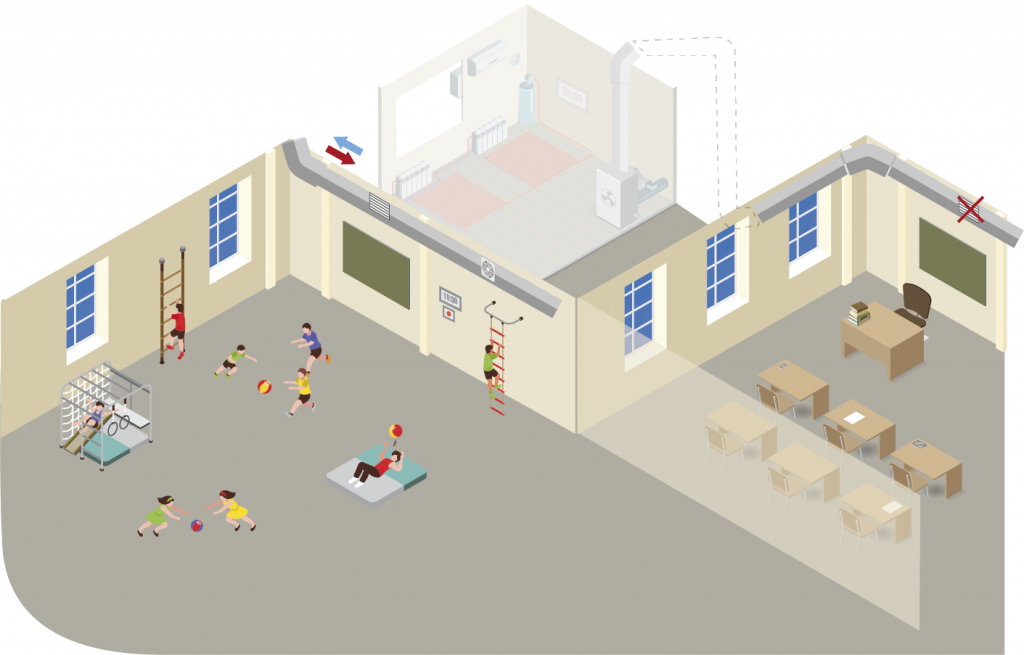

Chambres individuelles et sanitaires communs

| On se retrouve dans une situation semblable à celle des immeubles de bureaux. |

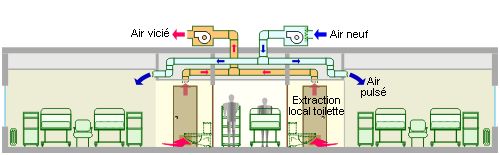

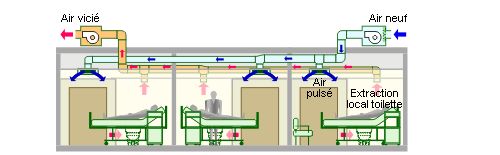

Les chambres sont desservies par des circulations donnant également accès à un ou plusieurs complexes sanitaires. Ce type d’agencement donne aux différents principes de ventilation retenus une orientation commune :

© Architecture et climat 2023.

- Air neuf

- Air vicié

L’introduction d’air neuf dans les chambres,

le transfert des volumes d’air introduits via les circulations,

l’évacuation vers l’extérieur de l’air vicié dans les locaux sanitaires.

L’air neuf peut être amené dans les chambres par grilles autoréglables placées en façade dans les menuiseries ou la maçonnerie (ventilation de type C ou simple flux), l’air vicié étant évacué dans les sanitaires au moyen d’un ventilateur d’extraction.

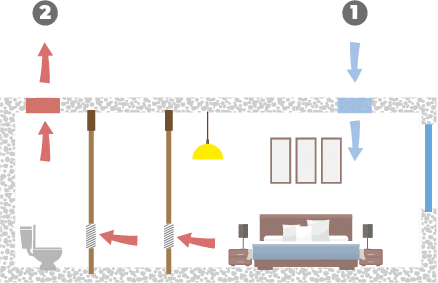

© Architecture et climat 2023.

- Air neuf

- Air vicié

Ventilation des locaux d’hébergement par ventilation simple flux (système C).

Les circuits d’extraction (conduits et ventilateurs) sont, dans la plupart des cas, communs à plusieurs niveaux. Ils sont généralement conçus suivant le principe du « parapluie ». Les conduits verticaux empruntent les gaines techniques également verticales et les conduits horizontaux passent dans l’épaisseur des faux plafonds. Ces ensembles desservent à chaque niveau une ou plusieurs zones sanitaires.

Étant donné l’absence de conduit de distribution vers chaque chambre, l’espace nécessaire aux locaux techniques et aux conduits d’air est peu important. Ceci prend toute son importance en regard des hauteurs de faux plafonds qui n’ont pas à tenir compte du passage de conduits d’air.

Cependant, pour limiter l’influence du vent et des circulations d’air parasites, ce type d’installation ne s’applique qu’aux immeubles de taille moyenne et peu élevés : immeubles de moins de 13 m de haut (hauteur au plancher du dernier étage).

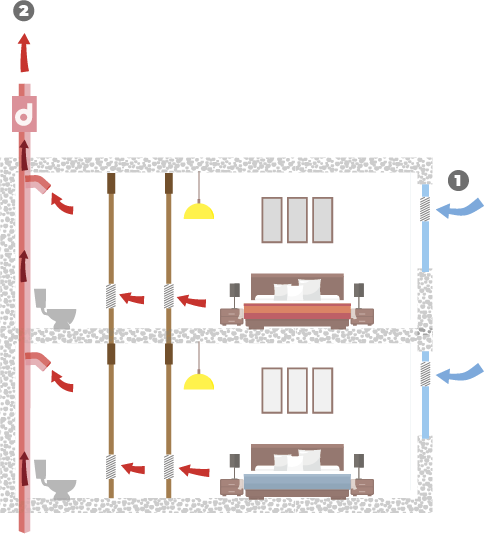

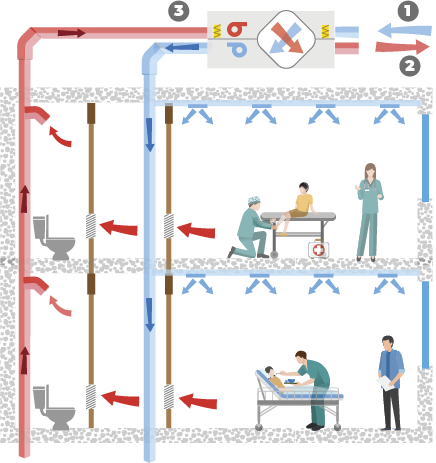

Le système de ventilation D ou double flux, c’est-à-dire équipé d’une pulsion et d’une extraction mécanique, est quant à lui le meilleur en terme de maîtrise des débits dans les locaux : on a la garantie que les chambres sont bien alimentées en air neuf et que l’air vicié des sanitaires est directement évacué vers l’extérieur.

© Architecture et climat 2023.

- Air neuf

- Air rejeté

- Air vicié

Ventilation des locaux d’habitation par ventilation double flux (système D).

Ce système est pratiquement indispensable dans les immeubles importants en site urbain.

La distribution de l’air neuf est assurée par un réseau de conduits placé dans les faux plafonds des zones de circulation.

La diffusion de l’air neuf à l’intérieur de chaque chambre est obtenue par une grille murale placée au niveau de la retombée des faux plafonds des circulations, ou dans le cas de grandes chambres communes par des diffuseurs plafonniers répartis sur la surface du dortoir.

L’extraction et le transfert se font comme pour le système C.

Concrètement, le choix du système D par rapport au système C sera guidé par :

- le souhait de garantir une répartition correcte des flux d’air,

- le besoin de se protéger de l’ambiance extérieure (bruit et pollution),

- le besoin de préchauffer ou d’humidifier l’air neuf.

Salles de séjour : principe du balayage

La ventilation des salles de séjour attenantes aux chambres doit assurer les débits recommandés par la norme NBN D50-001 (3,6 m³/h.m²). Il n’est cependant pas nécessaire de puiser cet air directement à l’extérieur. On peut appliquer, pour ces locaux, le principe dit « du balayage ». Celui-ci consiste à faire transiter par le séjour, l’air provenant des chambres, avant de l’évacuer dans les sanitaires. Si le débit nécessaire au séjour est supérieur au débit des chambres, des amenées d’air complémentaires doivent être ajoutées dans celui-ci.

© Architecture et climat 2023.

© Architecture et climat 2023.