Le choix du matériau isolant dépendra de plusieurs facteurs. C’est au concepteur de choisir ceux qui sont prioritaires.

- L’efficacité isolante,

- les sollicitations mécaniques externes,

- la compatibilité avec le support,

- la compatibilité avec la composition de toiture,

- le comportement au feu,

- le prix,

- la compatibilité avec les autres matériaux mis en œuvre,

- la perméabilité à la vapeur d’eau.

L’efficacité du matériau isolant

La valeur isolante du matériau dépend de son coefficient de conductivité thermique. Plus sa conductivité est faible, plus l’isolation sera efficace et donc plus l’épaisseur nécessaire à mettre en œuvre sera réduite. Le matériau doit également conserver une efficacité suffisante dans le temps. Celle-ci dépendra du comportement du matériau aux sollicitations mécaniques, à l’humidité, au vieillissement, …

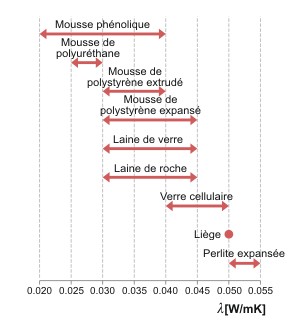

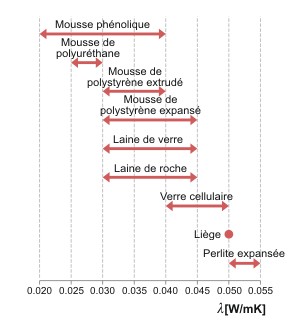

Les matériaux isolants couramment utilisés pour les toitures plates sont les suivants (du plus isolant au moins isolant) :

Les valeurs reprises sur le schéma de droite sont celles fournies par les spécifications techniques européennes de l’EOTA (European Organisation for Technical Approvals), les déclarations volontaires de qualité ATG (agréments techniques de l’UBAtc – Union belge pour l’agrément technique dans la construction) ou les certificats Keymark du CEN (Comité européen de normalisation).

| Exemple.

Pour obtenir une isolation équivalente à 10 cm de polystyrène expansé (EPS) dont vaut 0.040 W/mK il faut 12 cm de verre cellulaire (CG) dont vaut 0.048 W/mK

R = e(EPS) / λ(EPS) = e(CG) / λ(CG)

0.10 m / 0.040 W/mK = 0.12 m / 0.048 W/mK = 2.5 (m²K)/W

|

On utilise également des panneaux composites, dont le pouvoir isolant dépend des matériaux qui les composent.

La résistance à l’écrasement

Les sollicitations et l’utilisation de la toiture qui pourra être accessible ou non, limiteront le choix des matériaux isolants.

Chacun des matériaux disponibles sur le marché possède une résistance à l’écrasement spécifique.

Si on classe les matériaux isolants couramment utilisés pour les toitures plates, du plus résistant au moins résistant, on obtient :

- Le verre cellulaire,

- la perlite expansée,

- le liège,

- la mousse de polystyrène extrudé,

- la mousse de polystyrène expansé,

- la mousse résolique, la mousse de polyuréthane, la mousse de polyisocyanurate,

- la laine de roche.

Les isolants rigides, comme le verre cellulaire, conviennent pour les toitures destinées à recevoir de lourdes charges (moyennant dans certains cas, l’interposition d’une plaque de répartition entre la charge et l’isolant).

Les isolants semi-rigides, comme les mousses synthétiques, conviennent pour les toitures sur lesquelles il faut circuler régulièrement pour accéder à des locaux techniques situés en toiture.

On n’utilise jamais la laine de verre comme isolant des toitures chaudes à cause de sa faible résistance à l’écrasement.

Les isolants souples, comme la laine de roche, ne conviennent que pour les toitures qui ne doivent être accessibles que pour l’entretien de la toiture elle-même.

Connaissant les contraintes d’utilisation, on choisira un isolant qui présente une résistance à la compression suffisante.

| Exemple.

Ainsi si on souhaite placer sur une toiture une charge permanente de 200 kg (2kN) répartie sur une surface de 200 cm² (10 cm x 20 cm) la contrainte de compression sur l’isolant est de 10 N/cm².

Le verre cellulaire est capable de reprendre sans se déformer 28 N/cm² (minimum de la valeur moyenne de rupture : 70 N/cm² avec un coefficient de sécurité de 2.5) et donc convient largement. On prendra toutefois la précaution d’interposer un matelas de caoutchouc entre le socle et la membrane pour répartir correctement la charge et éviter un poinçonnement dû à un défaut ponctuel du socle.

|

Dans le cas des autres matériaux isolants que le verre cellulaire, toute charge amène un écrasement. Celui-ci augmente avec la charge et diffère suivant le matériau isolant. L’écrasement n’est pas directement proportionnel à la charge. Il convient d’interroger le fabricant de l’isolant pour connaître la déformation résultante de la charge. Il faut ensuite vérifier si cette déformation est compatible avec la membrane utilisée en interrogeant le fabricant des membranes.

Selon la norme SIA271 (Ch) l’écrasement de l’isolant ne peut dépasser 10 % sous une charge de 11 N/cm².

Compatibilité avec le support

Lorsque le support est relativement souple et exposé à des mouvements dus au vent, aux charges, etc. (tôles profilées), il y a intérêt à choisir un matériau isolant suffisamment souple comme la laine de roche, pour suivre le mouvement sans subir de contraintes internes importantes.

Les laines minérales et les mousses sont flexibles. Le verre cellulaire est raide et peut contribuer à rigidifier la toiture. Cette toiture n’est cependant circulable que pour l’entretien.

La compatibilité avec le système de toiture

Toiture inversée

Lorsque la toiture est du type « toiture inversée » le seul matériau isolant généralement utilisé est la mousse de polystyrène extrudé XPS, à cause de son caractère hermétique.

Il existe aussi, au stade expérimental, un système de toiture inversée non lestée utilisant de la laine de roche MW comme isolant. Ce système n’a jusqu’à présent pas été développé.

Toiture chaude

La mise en œuvre de panneaux de mousse de polystyrène extrudé XPS dans une toiture chaude n’est pas indiquée à cause de son coefficient de dilatation thermique élevé.

La mousse de polystyrène expansé EPS ne peut être utilisée dans une toiture chaude que moyennant certaines précautions prescrites par les fabricants. Elle doit être suffisamment stabilisée (retrait de naissance) et recouverte sur les deux faces d’un voile de verre bitumé avec recouvrement au droit des joints.

Il est conseillé de couvrir d’un lestage une toiture chaude isolée à l’aide de ce matériau, car celui-ci résiste mal à une température supérieure à 70°C.

Dans le cas de revêtements d’étanchéité posés sur de la mousse PUR ou PIR, le matériau isolant doit être revêtu d’un voile de verre bitumé sur les deux faces. La masse volumique de la mousse est de 32 kg/m³ au moins. (NIT 134 p 30).

En dehors des réserves qui précèdent, tous les autres matériaux peuvent être mis en œuvre dans les toitures chaudes moyennant le suivi des prescriptions du fabricant.

Le comportement au feu

Lorsque le support de la toiture résiste mal au feu (plancher en bois, tôles profilées métalliques), ou lorsque la mise en œuvre de l’étanchéité nécessite l’usage d’une flamme, l’inflammabilité de l’isolant joue un rôle important.

Suivant le degré de sécurité que l’on souhaite atteindre, en fonction de la valeur du bâtiment et de son contenu, de son usage, de sa fréquentation, etc., on déterminera le degré d’inflammabilité acceptable pour l’isolant.

Les mousses de polystyrène et de polyuréthane sont inflammables et résistent mal à la chaleur.

Les seuls isolants ininflammables pour toitures plates sont le verre cellulaire et la laine de roche.

Les panneaux à base de mousse résolique ou de polyisocyanurate ont un bon comportement au feu.

On veillera également à ce que ce matériau ne dégage pas de gaz toxique lorsqu’il est exposé à la chaleur d’un incendie. C’est notamment le cas de mousses auxquelles ont été rajoutés des moyens retardateurs de feu.

Pour diminuer la propagation du feu par l’isolant, il est possible de compartimenter celui-ci à l’aide de panneaux isolants ininflammables.

Compartimentage de la couche isolante à l’aide d’un isolant ininflammable.

Un lestage en gravier protège efficacement l’isolant du feu venant de l’extérieur (incendie d’un bâtiment voisin, par exemple).

Protection de l’étanchéité par le gravier du lestage.

L’isolant sera protégé du feu venant de l’intérieur par la résistance au feu du support lui-même.

Protection de la couverture par le caractère RF du support.

Le prix

« LE NERF DE LA GUERRE ».

À performance égale on choisira le matériau le moins cher.

Il faut cependant tenir compte dans la détermination de ce prix, de l’épaisseur nécessaire pour obtenir une résistance thermique égale, et du prix de la mise en œuvre.

| Exemple.

Supposons deux isolants possible a et b.

Ils conviennent tous les deux pour l’usage prévu (résistance à la compression, résistance à la vapeur d’eau, comportement au feu, compatibilité avec les supports et avec l’étanchéité, etc.).

- a coûte 300 €/m³, sa pose coûte 7 €/m², son coefficient de conductivité thermique λi vaut 0.028 W/mK

- b coûte 200 €/m³, sa pose coûte 4 €/m², son coefficient de conductivité thermique λi vaut 0.054 W/mK

La résistance thermique à atteindre pour la couche isolante est de 2.5 m²K/W.

- L’épaisseur d’isolant a à mettre en œuvre est de : 7 cm (épaisseur disponible).

- L’épaisseur d’isolant b à mettre en œuvre est de : 13.5 cm -> 14 cm (épaisseur disponible).

Coût total fourniture et pose de a = 28 €/m² Coût total fourniture et pose de a = 28 €/m²

Coût total fourniture et pose de b = 32 €/m² Coût total fourniture et pose de b = 32 €/m²

D’où le choix de a pourtant plus cher au m³ et à la pose, mais thermiquement plus performant.

|

Attention ! Dans le souci d’une bonne gestion, il faut raisonner en coût global, et tenir compte, non seulement du coût de l’isolant et de sa mise en œuvre, mais aussi :

- des coûts d’entretien;

- des coûts de réfection prévisibles;

- de la durée de vie moyenne de l’isolant;

- de sa fragilité pouvant provoquer une rupture de l’étanchéité et une dégradation du bâtiment entraînant des coûts de réparation et des troubles de jouissance;

- des frais de chauffages supplémentaires entraînés par une humidification anormale ou accidentelle de l’isolant.

La compatibilité avec les autres matériaux mis en œuvre

La compatibilité chimique entre les matériaux isolants (principalement les mousses synthétiques) et les solvants utilisés dans les colles et les membranes doit être vérifiée.

On sera attentif aux prescriptions des fabricants et aux agréments techniques relatifs aux produits.

La perméabilité à la vapeur d’eau

Dans le cas d’un climat intérieur très humide (Classe IV) il sera parfois intéressant d’utiliser le verre cellulaire comme isolant, surtout lorsque la pose correcte d’un pare-vapeur très performant est difficile.

Le verre cellulaire est en effet complètement étanche à la vapeur. On évite ainsi les condensations internes dans l’isolant qui conserve ses performances thermiques.

L’impact écologique

Les différents matériaux isolants n’ont pas tous le même impact sur l’environnement. Pour limiter cet impact, on choisira de préférence un isolant « écologique« .

![Définir les éléments de contrôle [toiture plate] Définir les éléments de contrôle [toiture plate]](https://energieplus-lesite.be/wp-content/uploads/2019/03/energie-banner02_concevoir02_sm.png)