Choisir le vitrage

La performance énergétique et lumineuse du vitrage

Un vaste choix de vitrages sur le marché

La technologie des vitrages est variée :

- vitrage isolant thermique

- vitrage isolant acoustique

- vitrage réfléchissant

- vitrage absorbant

- vitrage renforcé mécaniquement

- …

Comment sélectionner les performances adéquates pour un bâtiment donné ? C’est ce que nous allons tenter de réaliser ci-dessous.

Le premier rôle d’une baie vitrée est :

- D’assurer le confort visuel et thermique des occupants.

- De gérer les apports solaires en toute saison en optimisant l’énergie disponible.

De ce point de vue, les vitrages sont caractérisés par 3 facteurs :

- Facteur lumineux : le coefficient de transmission lumineuse « TL »

- Facteur thermique : le coefficient de transmission thermique « U »

- Facteur énergétique vis-à-vis du soleil : le facteur solaire « FS »

Les interactions entre les facteurs :

A première vue, plus le facteur solaire d’un vitrage est bas, plus il est opaque au rayonnement solaire et donc moins il est transparent à la lumière. Lorsque le facteur solaire diminue, le coefficient de transmission lumineuse devrait diminuer lui aussi.

Mais en réalité,

- le rayonnement solaire est composé pour moitié de lumière et pour moitié de rayonnement infrarouge,

- dans le local, la lumière se transforme en chaleur,

- le rayonnement infrarouge apporte, lui, seulement de la chaleur.

Aussi, avec des filtres spécifiques, on peut donc diminuer le passage du rayonnement infrarouge sans freiner le passage de la lumière. Le FS diminuera, mais le FL restera presque intact. Avec une limite : il y a un moment où on aura arrêté tout le rayonnement infrarouge et où, pour diminuer encore l’apport de chaleur, il faudra diminuer l’apport de lumière en parallèle.

Pour connaître les caractéristiques énergétiques et lumineuses des différents types de vitrages, cliquez ici !

Par contre, le fait de rendre un vitrage moins perméable au rayonnement solaire (c’est-à-dire diminuer son facteur solaire et parfois sa transmission lumineuse), n’a pas de conséquence sur la valeur de son coefficient de transmission thermique U.

> Pour connaître les caractéristiques thermiques des différents types de vitrages, cliquez ici !

Le dilemme : facteur solaire – transmission lumineuse

Les souhaits de l’utilisateur varient selon les périodes de l’année et sont contradictoires. En effet :

- En hiver, il désire maximiser les gains solaires, et donc avoir une transparence maximale au rayonnement solaire (TL et FS élevés).

- En été, il désire limiter au maximum les gains de chaleur (FS faible) qui sont la cause de surchauffe, tout en assurant un éclairage suffisant des locaux (TL élevé).

Le graphique ci-dessous montre les différentes combinaisons possibles des valeurs TL et FS des vitrages.

La zone supérieure grise :

Correspond aux combinaisons de TL et FS qu’il n’est pas possible d’atteindre, le facteur solaire n’étant jamais inférieur à la moitié de la transmission lumineuse.

La zone inférieure grise :

Correspond aux combinaisons qui présentent peu d’intérêt, le facteur solaire FS étant élevé (apports énergétiques importants) et transmission lumineuse TL faible (peu d’apports lumineux).

La zone centrale claire :

Correspond aux caractéristiques qu’il est théoriquement possible de réaliser, certaines zones présentant plus d’intérêt selon les périodes de l’année.

Par leur facteur solaire faible, certains vitrages empêchent, par réflexion ou absorption, la chaleur solaire de pénétrer dans le bâtiment, et conviennent donc bien pour les bâtiments où les gains solaires sont à minimiser (c’est à dire, les bâtiments fortement exposés ou les bâtiments aux gains internes importants). Ils rejettent malheureusement en même temps la lumière, entraînant une transmission lumineuse généralement très faible.

De plus, les vitrages absorbants sont teintés dans la masse. Ceux de couleur bleue claire ou verte, ont un coefficient de transmission lumineuse plus élevé que les vitrages teintés traditionnels de couleur bronze ou grise mais ont un facteur solaire moins élevé que ces derniers.

Les vitrages absorbants sont moins efficaces contre le rayonnement solaire que les verres réfléchissants, c’est pourquoi ils ne sont pratiquement plus utilisés à l’heure actuelle.

Quel coefficient de transmission lumineuse choisir ?

Plus le facteur de lumière du jour est élevé, plus le temps d’utilisation des locaux avec la lumière naturelle est élevé, limitant ainsi la consommation d’éclairage artificiel.

Les valeurs nécessaires varient d’un cas à l’autre : de nombreux facteurs interviennent tels la profondeur du local, le pourcentage de surface vitrée, l’orientation du local…. Le graphique ci-dessous illustre l’influence du coefficient de transmission lumineuse sur la consommation d’éclairage artificiel pour une façade vitrée à 50 %, en fonction de l’orientation du bâtiment.

On constate que :

- Plus le coefficient de transmission lumineuse augmente, moins on consomme d’éclairage artificiel.

- Les locaux situés au Nord nécessiteront toujours plus d’éclairage artificiel que respectivement l’Est, l’Ouest et le Sud.

On peut quantifier l’apport de lumière naturelle dans un local par le facteur de lumière du jour (FLJ). Exprimé en %, il exprime le rapport entre l’éclairement intérieur sur le plan de travail dans le local, et l’éclairement extérieur sur le plan horizontal, en site dégagé, par ciel couvert.

Un objectif raisonnable est d’arriver à un temps d’utilisation de l’éclairage naturel d’au moins 60 %. Ceci entraîne un facteur de lumière du jour de 2,5 (exigence de 300 lux) à 4 % (exigence de 500 lux) dans les locaux de vie, et de 1,5 % dans les circulations et sanitaires (exigence de 100 lux).

Quel facteur solaire choisir ?

Le choix du facteur solaire minimum à rechercher est fonction de chaque cas (surface vitrée, orientation, …). Il n’est donc pas possible de citer un chiffre unique. C’est une simulation thermique qui peut optimaliser ce choix.

Fixons un ordre de grandeur par un exemple.

| Objectif : éviter la climatisation du local.

Dans les immeubles de bureaux, on peut estimer qu’un refroidissement devient nécessaire en été lorsque la somme des apports internes et externes atteint 60 W/m² au sol du local. Si on estime d’une manière générale les apports internes d’un bureau moyennement équipé comme suit : un ordinateur (+ 150 W/ordinateur), une personne (70 W/pers.), l’éclairage (10 W/m²) et 1 personne/13 m² au sol, les apports internes totalisent 27 W/m². Pour éviter le recours à la climatisation, il est donc nécessaire de limiter les apports solaires à 33 W/m² au sol. Apports thermiques Le tableau suivant représente pour une journée ensoleillée du mois de juillet, la puissance énergétique maximum due à l’ensoleillement, réellement transmise à l’ambiance d’un local de 30 m² au sol, en fonction de l’inertie du bâtiment. La fenêtre du local est équipée d’un double vitrage clair (de 6 m², soit 4 m x 1,5 m) orienté respectivement à l’est, au sud et à l’ouest.

Facteur solaire recommandé

Facteur solaire minimum de l’ensemble vitrage + protection nécessaire On peut donc préconiser un vitrage dont le facteur solaire est limité à 40 %, tout en atteignant une transmission lumineuse de 70 %. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Contrôle solaire … oui, mais il faut savoir que :

- La réflexion ou absorption solaire au moyen de vitrage à contrôle solaire est constante et définitive. Aucune adaptation n’est possible en fonction de l’ensoleillement, contrairement aux protections solaires mobiles sous forme de stores, intérieurs ou extérieurs.

- Mais, le choix du confort thermique ne doit pas se faire exagérément au détriment du confort lumineux. Sous nos latitudes, la probabilité d’ensoleillement est inférieure à 20 % en hiver (moins d’un jour sur cinq) et à 50 % en été (moins de un jour sur deux). Un vitrage très efficace contre le rayonnement solaire en été est inconciliable avec la valorisation de l’éclairage naturel en absence d’ensoleillement et des apports énergétiques gratuits en hiver. Sauf exception (locaux informatiques où il faut gérer la surchauffe et l’éblouissement), certains vitrages trop absorbants ou réfléchissants seront écartés dans nos régions à climat variable.

Conscients de ce problème, les fabricants de vitrages ont développé des nouveaux vitrages présentant une protection contre l’énergie solaire correcte (FS = 0,40) et une transmission lumineuse qui se rapproche de celle des doubles vitrages clairs (TL = 0,70).

- Plus un verre absorbe ou réfléchit le rayonnement solaire, plus il a tendance à s’échauffer. Il est ainsi exposé à la casse thermique. Des précautions sont à prendre pour éviter l’échauffement de ces types de verres.

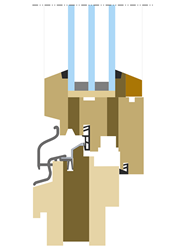

Le coefficient de transmission thermique « U »

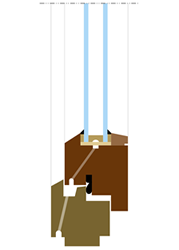

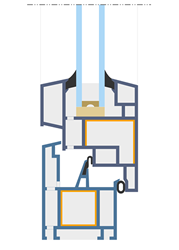

Un simple vitrage a un coefficient U de 5,8 W/m²K. On améliore son pouvoir isolant, c’est à dire on diminue son coefficient de transmission thermique U, par les interventions suivantes :

| Type d’amélioration | Type de vitrage |

Coefficient U |

||

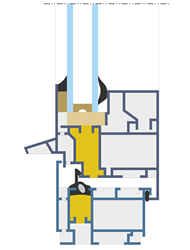

| Insertion de lames d’air entre des couches de verre. | Le double vitrage | Le triple vitrage | U = 2,8 | U = 1,9 |

| Action sur les caractéristiques de la surface du verre. | Le double vitrage basse émissivité (= à haut rendement ) |

U = 1,6 | ||

| Remplacement de l’air entre les couches de verre par un mélange gazeux plus isolant. | Le double vitrage basse émissivité avec gaz (argon, krypton, …) | U = 1,1 à 1,3 | ||

Le facteur coût intervient dans le choix du vitrage, mais un vitrage bien isolé permet de réaliser des économies d’énergie. En première approximation, le supplément de prix au m² est rentabilisé en 6 ans.

|

Au départ, consommation annuelle d’1 m² de simple vitrage : = 6 W/m².K [coefficient de déperdition du vitrage] x (15 – 6) [delta de température moyenne intérieure et extérieure] x 5 800 h [nombre d’heures de chauffe] / 0,8 [rendement du système de chauffe (on évalue une consommation et non un besoin)] = 400 kWh/m² = l’équivalent de 4 seaux de fuel/m².an ! Consommation annuelle d’1 m² de double vitrage basse émissivité : = 1,1 W/m².K x (15 – 6) x 5 800 h / 0,8 = 72 kWh/m² Rentabilité du remplacement d’un châssis simple vitrage ? Économie : 328 kWh/m² = 33 litres fuel C’est donc souvent le confort amené qui justifie le remplacement du simple vitrage. |

En pratique

- Le simple vitrage n’est plus utilisé. En construction neuve comme en rénovation, la réglementation impose pour les fenêtres un Ufenêtre maximum, ce qui implique l’utilisation du double vitrage basse émissivité (dénommé aussi « vitrage à haut rendement HR »).

- Sans hésiter et dans tous les cas, nous recommandons le choix d’un plus faible coefficient de transmission thermique pour limiter les pertes en hiver. Cette limitation est nettement plus importante que la limitation du refroidissement du bâtiment en été, car la période d’été est plus courte et le delta T°Int-ext est nettement plus faible.

- Le triple vitrage est de plus en plus utilisé (surtout pour le résidentiel). C’est un vitrage d’épaisseur et de poids importants, s’adaptant à des menuiseries spécifiques.

Interaction entre U et FS ?

Le coefficient de transmission thermique U est peu influencé par les caractéristiques d’absorption ou de réflexion d’énergie. Le facteur solaire FS et le coefficient de transmission lumineuse TL sont indépendants de U.

Les couches à basse émissivité peuvent donc être combinées avec les couches de contrôle solaire réfléchissantes. Il s’agit alors de vitrages combinant les deux effets d’isolation et de contrôle solaire avec les contraintes visuelles que cela entraîne.

Remarques.

- La performance d’un simple vitrage n’est pratiquement pas améliorée par son épaisseur.

- Rien ne sert d’améliorer les performances isolantes d’un vitrage si les performances du châssis ou du raccord châssis-mur ne sont pas équivalentes et compatibles avec celles du vitrage. En effet, le calcul du coefficient de transmission thermique d’une fenêtre (Ufen) tiendra compte du coefficient de transmission thermique U du vitrage (Uv), du châssis (Uch) et des effets de bords.

| Pour évaluer le coefficient de transmission thermique U d’une fenêtre, cliquez ici ! |

Première synthèse

| Économie énergie | Confort visuel et thermique | |

| … plus le vitrage laisse passer de la lumière, c’est à dire plus son facteur .de transmission lumineuse TL est grand. |

|

mais par contre,

|

| … plus le vitrage est isolant, c’est à dire plus son coefficient de déperdition thermique U est bas. |

|

|

| … mieux le vitrage contrôle le rayonnement solaire entrant, c’est-à-dire plus son facteur solaire est petit. |

mais, par contre,

|

|

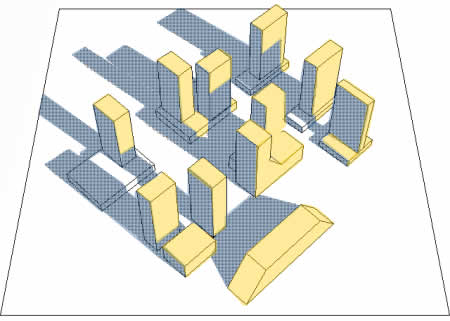

Choix du vitrage en fonction des caractéristiques du bâtiment

Démarche pour le choix

Lors du choix d’un vitrage, les paramètres déterminants seront :

- l’orientation du bâtiment,

- l’implantation du bâtiment,

- les gains internes,

- la climatisation éventuelle des locaux,

- le pourcentage de surface vitrée,

- la taille du local et la photométrie des parois.

L’orientation du bâtiment

Si la performance thermique doit être élevée pour toutes les façades, les besoins en contrôle solaire et lumineux varient suivant l’orientation.

Idéalement, il est conseillé de changer de vitrage à chaque orientation si l’aspect financier et esthétique n’est pas un problème pour le constructeur, mais ce n’est pas souvent le cas. Aussi il est plus intéressant :

- De déterminer la famille de vitrage la plus performante pour le bâtiment plutôt que le vitrage lui-même, pour avoir une certaine marge de manœuvre.

- De choisir ensuite dans cette famille, le vitrage le plus polyvalent possible pour ne pas multiplier les vitrages différents.

Pour raisonner plus avant dans ce domaine, on peut avoir 2 hypothèses en tête :

- Soit le bâtiment est mal isolé ou présente peu d’apports internes (hébergement au sens large) : le chauffage du bâtiment se fait tout au long de la journée et les apports solaires sont les bienvenus.

- Soit le bâtiment est bien isolé ou présente des apports internes élevés (bureaux au sens large) : le chauffage du matin permet de remettre le bâtiment en température après l’arrêt de la nuit et dès l’arrivée des occupants, les apports internes suffisent pour maintenir la consigne intérieure. Tout apport solaire supplémentaire génèrera de la surchauffe.

… au Nord

Les pièces orientées au nord bénéficient toute l’année d’une lumière égale et du rayonnement solaire diffus. Par contre, ce sont celles où les gains solaires sont les plus appréciés.

… à l’Est et à l’Ouest

Les pièces orientées à l’Est profitent du soleil le matin ce qui, en hiver, permet d’apporter des gains solaires bénéfiques au chauffage en matinée, dans le secteur « hébergement ».

Une orientation Ouest aura tendance à induire davantage des surchauffes. En effet, les vitrages tournés vers l’Ouest apportent des gains solaires l’après-midi, au moment où le bâtiment est depuis longtemps en régime.

Dans les 2 cas, le rayonnement solaire est difficile à maîtriser car les rayons sont bas sur l’horizon entraînant des risques d’éblouissement élevés.

Si on veut un contrôle variant en fonction des conditions climatiques, il faut idéalement :

- Utiliser des protections solaires mobiles associées à un vitrage isolant (à basse émissivité),

- À l’avenir, utiliser des vitrages à propriétés variables.

À défaut, un vitrage relativement réfléchissant sera nécessaire, d’autant plus réfléchissant que le pourcentage de surface vitrée est élevé.

Mais, un vitrage trop réfléchissant va augmenter les consommations en hiver, surtout si les gains internes sont faibles… De plus, il ne parviendra jamais à empêcher entièrement l’éblouissement.

… au Sud

Une orientation sud entraîne un éclairement important. Mais, les pièces orientées au sud bénéficient d’une lumière plus facile à contrôler. En effet, en hiver, le soleil bas pénètre profondément dans le bâtiment, tandis qu’en été, la hauteur solaire est plus élevée, de sorte qu’une protection extérieure (tel un auvent fixe.). simple permet de diminuer efficacement les gains solaires en été et empêche le rayonnement direct dans les yeux de l’utilisateur.

En été, les apports solaires sur une surface verticale sont également nettement inférieurs au Sud qu’à l’Est ou à l’Ouest car ils sont diminués par un facteur égal au cosinus de l’angle d’incidence.

L’implantation : présence de masque solaire

Les choix dépendront de la présence d’un masque solaire éventuellement créé par les bâtiments voisins ou des végétations.

Puisque ceux-ci assurent une protection contre l’ensoleillement direct, ainsi on choisira des vitrages possédant un FS et FL élevé, de façon à obtenir un maximum de gains lumineux et énergétiques de types indirects.

Les gains internes

Dans un bâtiment tertiaire conforme à la réglementation thermique en matière d’isolation et disposant d’apports internes normaux pour des bureaux (> 25 W/m²), il n’y a pas intérêt à capter l’énergie solaire pour diminuer les besoins de chauffage.

Cela signifie que, entre deux vitrages, on aura tendance à choisir celui avec le facteur solaire le plus bas.

Plus les gains internes seront élevés, plus on cherchera à limiter les apports externes pour éviter les surchauffes : par un vitrage performant ou par une protection solaire adéquate.

La climatisation éventuelle des locaux

La motivation peut différer si le local est équipé d’un système de refroidissement ou non.

Lorsqu’un local tertiaire n’est pas équipé de système de refroidissement ou de ventilation nocturne, et est soumis à une forte exposition solaire, la limitation du risque de surchauffe entraînera un choix de vitrage avec contrôle solaire efficace : choix d’un vitrage à faible FS, ou protection solaire interne ou externe. Cette nécessité sera d’autant plus importante que l’inertie du bâtiment est faible. Le critère qui consiste à ne pas dépasser un apport (interne + externe) de 50 à 60 W/m² au sol est parfois utilisé.

Par contre, lorsqu’un local est équipé d’un système de refroidissement mécanique, le risque de surchauffe n’existe plus. Le choix d’un faible facteur solaire est motivé par la limitation de la consommation de la climatisation. Or, si le bâtiment est équipé d’une gestion de l’éclairage artificiel en fonction de la lumière naturelle (dimming), le gain sur l’éclairage artificiel est double (gain sur la consommation des lampes et sur la consommation de la machine frigorifique qui ne doit plus évacuer la chaleur correspondante). Dès lors, on aura tendance, dans des limites raisonnables, à privilégier un vitrage favorisant l’apport de lumière et de ce fait … plus perméable à la chaleur. Le vitrage qui présente un FS de 40 % et un TL de 70%, est un excellent point de départ. C’est par simulation informatique que l’on peut alors optimiser le pourcentage de vitrage en façade.

Le pourcentage de surface vitrée dans le local

Le critère thermique impose une limitation des surfaces vitrées dans les façades d’un bâtiment tertiaire, quelle que soit leur orientation.

Le pourcentage de vitrage à choisir est essentiellement fonction des besoins d’éclairage naturel et de convivialité recherchée dans le bâtiment. C’est donc dès la conception du bâtiment qu’on traitera les fenêtres comme capteur de lumière et de chaleur en tenant compte de l’orientation, de l’occupation et des besoins lumineux et énergétiques propres au local

Une réglementation thermique française, prescrivait une règle concernant la valeur minimale de facteur solaire à atteindre en fonction du pourcentage de surface vitrée :

(*) valeur d’application dans le Nord de la France. Il s’agit de la performance minimale à atteindre pour respecter la Réglementation. Bien sûr, un facteur solaire inférieur est préférable. Concrètement, cela signifie que :

|

La taille du local et la photométrie des parois

Il est évident qu’en cas de locaux profonds ou aux parois sombres, on donnera la priorité à un vitrage assurant une transmission lumineuse importante. Il en va de la qualité architecturale du projet.

Plus d’infos ?

| Pour plus d’infos concernant le choix de la fenêtre comme capteur d’énergie, cliquez ici ! | |

| Pour plus d’infos concernant le choix de la fenêtre comme capteur de lumière, cliquez ici ! |

Le niveau et le type de bruit dont on doit s’isoler

Le choix du vitrage devra s’effectuer en fonction du niveau sonore maximal intérieur acceptable selon l’occupation du local (en terme de confort acoustique), du type et du niveau de bruit extérieur dont on doit s’isoler.

La capacité d’un vitrage à empêcher la transmission des sons aériens provenant de l’extérieur est évaluée par son indice d’affaiblissement acoustique pondéré appelé Rw (dB)

Quel facteur d’affaiblissement acoustique choisir ?

Le type et le niveau de bruit sont fonction de l’environnement dans lequel se trouve implanté le bâtiment.

Selon le contexte urbanistique, on peut évaluer le niveau de l’ambiance sonore théoriquement rencontré.

Généralement ce sont les sites urbains et industriels qui posent le plus de problèmes pour le facteur acoustique.

| Pour avoir une évaluation du niveau de l’ambiance sonore en fonction du contexte environnemental, cliquez ici ! |

Ensuite, suivant le type d’activité intérieure, on définit le niveau de bruit admissible afin de préserver le confort acoustique.

| Pour connaître niveau de l’ambiance sonore admissible en fonction de l’activité intérieure, cliquez ici ! |

Lorsque l’on dispose de ces deux valeurs, en effectuant leur différence, on détermine le taux d’affaiblissement acoustique Rw que devra fournir le vitrage contre les bruits courants.

Quel type de source de bruit : basse ou haute fréquence ?

Pour choisir un vitrage ayant des performances adaptées à la situation, il faut connaître le type de source dont on désire s’isoler. C’est-à-dire si la source est de type basse ou haute fréquence. En effet, un vitrage pour un même niveau sonore, offre des performances acoustiques différentes selon la fréquence.

C’est pourquoi il est caractérisé par son indice d’affaiblissement Rw et ses deux indices de correction (C;Ctr), précisants ses performances vis-à-vis des basses et des hautes fréquences qui peuvent s’avérer fort variables.

Le tableau suivant donne des exemples de choix d’adaptation de l’indice d’affaiblissement Rw, pour déterminer l’indicateur à valeur unique à utiliser en fonction de l’origine du bruit.

|

Source de bruit |

Type « trafic rapide » Rw + C |

Type « trafic lent » Rw + Ctr |

| Jeux d’enfants. |

XXX |

|

| Activités domestiques (conversations, musique, radio, télévision). | XXX | |

| Musique de discothèque. | XXX | |

| Trafic routier rapide (>80 km/h). | XXX | |

| Trafic routier lent (p.ex. :trafic urbain). | XXX | |

| Trafic ferroviaire de vitesse moyenne à rapide. | XXX | |

| Trafic ferroviaire lent. | ||

| Trafic aérien (avion à réaction) de courte distance. | XXX | |

| Trafic aérien (avion à réaction) de longue distance. | XXX | |

| Avions à hélices. | XXX | |

| Entreprises produisant un bruit de moyennes ou hautes fréquences. | XXX | |

| Entreprises produisant un bruit de moyennes ou basses fréquences. | XXX |

Tableau permettant le choix du type de bruit représenté par l’indicateur à valeur unique Rw + C ou Rw + Ctr selon la norme EN ISO 717-1).

Ainsi, si on est en présence de trafic lent, par exemple, on sait que le critère de choix du vitrage portera sur la valeur de son Rw + Ctr. Celui-ci devra atteindre la valeur d’isolation acoustique définie en fonction du niveau de bruit extérieur et du confort acoustique intérieur à atteindre.

Quel type de vitrage choisir ?

L’isolation acoustique que procure un double vitrage est relativement mauvaise. Ainsi, les doubles vitrages clairs ou à basse émissivité sans amélioration acoustique sont à déconseiller en site urbain bruyant.

Les vitrages réfléchissants et absorbants classiques permettent une faible réflexion du son mais cela reste souvent insuffisant.

Les vitrages isolants et absorbants avec de l’argon peuvent s’avérer assez efficaces en cas de trafic à moyenne densité. Ils sont à proscrire en site urbain, car si la présence du gaz permet d’améliorer les performances dans les hautes fréquences (bruits de trafic rapide), les performances s’avèrent moins bonnes, même défavorables, dans les basses fréquences (bruit de trafic urbain).

Pour pallier à ces limites, on utilise les doubles vitrages dissymétriques ou si nécessaire, les doubles vitrages avec verres feuilletés acoustiques.

Afin d’obtenir leurs valeurs exactes d’affaiblissement acoustique, cliquez ici !

Conclusion

Le choix du vitrage dépend du type et du niveau de bruit dont il faut se protéger, et du confort acoustique exigé. Chacune des options adoptées permet d’améliorer les performances acoustiques des vitrages dans les différentes fréquences. Cela permet de se protéger efficacement contre les bruits de toutes sortes que peut provoquer l’environnement du bâtiment.

Ces dispositions sont bien sûr additionnables à des dispositions lumineuses ou énergétiques. En effet un film basse émissivité ou réfléchissant peut être ajouté. Il est nécessaire, en effet, de ne pas privilégier un facteur au détriment d’un autre.

Cliquez ici pour accéder à une grille récapitulative des propriétés des vitrages.

> Attention, en matière d’isolation acoustique, la performance globale est déterminée par le maillon le plus faible ! L’inétanchéité à l’air peut détruire un projet…

La règle de base est donc avant tout d’assurer une résistance maximale au passage de l’air au niveau de l’enveloppe globale (c.-à-d. raccord chassis-vitrage, ouvrant-dormant et chassis-mur, … ) et d’assurer des raccords souples entre les éléments de façon à absorber au maximum les vibrations.

Sécurité

Le choix d’un vitrage de sécurité dépend du type de risque encouru. Et celui-ci dépend à son tour du niveau où on se trouve dans le bâtiment.

- Au-rez-de chaussée, dans les bureaux et/ou les commerces, les risques seront :

- risque de bris par tout type de projectiles,

- risque de destruction par balle,

- risque de blessure en cas de chute contre la glace,

- risque d’effraction, que le verre devra retarder au maximum.

- Aux autres niveaux, dans les bureaux, les risques seront :

- risque de blessure en cas de chute contre la glace,

- risque de chute de personne au cas de vitrage descendant sous le niveau normal d’un garde-corps.

Quel type de vitrage choisir en fonction de la protection désirée ?

Contre l’effraction

Les vitrages feuilletés constituent un bonne protection car ils résistent aux coups et lorsqu’ils se fissurent ils restent entiers sans sortir du châssis. Leur résistance est fonction du nombre de films et de l’épaisseur des verres.

Le tableau suivant reprend la valeur indicative du nombre de films en PVB à utiliser en fonction du niveau de protection souhaité.

|

Type de protection |

Degré de protection |

Nombre de films de PVB |

| Protection contre le vandalisme. | Protection contre le vandalisme non organisé. | 3 |

| Retardateur d’effraction. | Protection contre l’effraction organisée. | 4 |

| Protection de haut niveau. | 6 | |

| Très haut niveau de protection contre toutes formes d’agressions à arme blanche. | Compositions multifeuilletées |

Bien sûr, il faut que le degré de sécurité accordé aux vitrages soit compatible avec le degré de sécurité accordé aux châssis, aux systèmes de ventilation, aux raccords châssis-mur, …

Remarque : Les vitrages feuilletés à résine coulée ne se prêtent pas à la protection anti-effraction, mais ils peuvent être utilisés en toiture car, en cas de bris de vitre, l’adhérence verre-résine permet aux fragments du vitrage cassé de rester en place. Ils permettent de plus d’absorber les bruits dus aux impacts de pluie. Les vitrages en toiture devront offrir une résistance mécanique plus importante à cause du poids propre du vitrage et de la surcharge provoquée par la présence de neige éventuelle.

Contre les risques de blessure

On préconisera souvent un verre trempé car il se fragmente en petits morceaux non coupants. Par contre la vitre n’offre plus aucune protection contre les chutes une fois cassée …

Le verre trempé offre de plus, une très bonne résistance aux chocs thermiques : ils peuvent résister à un différentiel de température de 200°C. Mais il faut savoir que les verres trempés ne peuvent plus être coupés, sciés ou percés après l’opération de trempe.

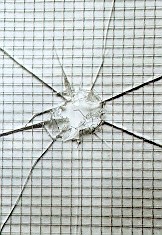

Il faut proscrire le verre armé car sa fragmentation ne répond pas aux exigences en la matière.

Contre les risques de chute

On utilisera exclusivement le verre feuilleté. En effet même si le verre se fissure, le film intercalaire maintient les morceaux en place évitant les blessures et la chute des occupants.

Si le verre doit résister aux chocs thermiques, il peut être trempé avant d’être feuilleté.

Contre la destruction par balle

Il s’agit d’un domaine très spécialisé. Il est, dès lors, recommandé de consulter un spécialiste.

Contre le feu

La résistance au feu concerne surtout les vitrages intérieurs qui servent à empêcher la propagation du feu.

Les verres feuilletés classiques n’offrent aucune résistance au feu. Par contre, le verre armé et le verre trempé permettent de retarder un peu la rupture et l’effondrement du verre.

Il existe des vitrages spéciaux résistants au feu. Il s’agit de verres feuilletés avec intercalaire intumescent ou avec gel aqueux.

Quelles sont les combinaisons possibles entre la sécurité et les autres performances ?

Les dispositions relatives à la sécurité sont bien sûr superposables à des dispositions lumineuses, acoustiques ou énergétiques. En effet, un film basse émissivité et/ou réfléchissant peut être ajouté au sein du double vitrage. Les verres absorbants peuvent être trempés. Il est nécessaire de ne pas privilégier un facteur au détriment d’un autre.

La présence de verre trempé ou feuilleté ne modifie pas la valeur du coefficient de transmission thermique U. Par contre, le procédé de trempe modifie quelque peu l’aspect superficiel et les propriétés de réflexion du vitrage. Le feuilletage du verre le rend plus bleuté, mais ne modifie pas ses propriétés énergétiques et lumineuses (un verre feuilleté offre un coefficient U pratiquement égal à un verre monolithique de la même épaisseur).

On remarque que les verres feuilletés de sécurité sont en général très efficaces contre le bruit. On peut estimer qu’un bon vitrage thermique feuilleté pourra assurer, à la fois, les fonctions acoustique, sécurité et thermique dans un site urbain très bruyant.

L’effet esthétique produit / ou recherché

Ce sont les vitrages à contrôle solaire qui offrent les aspects les plus variés. En effet, ces vitrages peuvent être clairs ou teintés (bronze, gris, argenté, vert, bleu…). Ils confèrent aux vitrages des propriétés de réflexion ou d’absorption lumineuses très diverses.

Les vitrages basse émissivité ont un reflet qui diffère un peu d’un double vitrage classique mais dans des proportions moindres. Les caractéristiques de sécurité par contre modifient peu l’aspect du vitrage. Les vitrages feuilletés peuvent avoir un reflet plus bleuté. Les vitrages trempés ou durcis peuvent contenir de légers dessins colorés dus à des phénomènes d’interférence appelés »fleurs de trempe ». Ils proviennent du procédé de trempe qui modifie quelque peu l’aspect superficiel et les propriétés de réflexion du vitrage.

Quel effet esthétique recherché ?

Aujourd’hui le verre est fort utilisé en façade, même comme matériau d’allège. On crée ainsi une continuité et un lissage parfait de la façade.

Pour ces raisons, les vitrages réfléchissants ou absorbants sont fort utilisés. Ils assurent, en plus, une intimité totale intérieure et une protection contre le rayonnement solaire.

L’effet esthétique provoqué par des verres réfléchissants ou colorés sera parfois fortement influencés par l’environnement, l’état du ciel, l’orientation de la façade, la position de l’observateur, la présence de store, la couleur des menuiseries. Il est donc important de faire des études préalables, éventuellement même à l’aide de prototypes.

Précautions

Le vitrage réfléchissant, en plus de réfléchir le paysage, réfléchit le soleil. Cela peut créer des éblouissements indésirés pour les bâtiments voisins. De plus, il diminue définitivement les apports de lumière naturelle à l’intérieur du local quelle que soit son orientation.

Ces vitrages réfléchissent la lumière provenant du milieu le plus lumineux. Dès lors, le soir, c’est l’éclairage artificiel des locaux qui sera réfléchi vers l’intérieur, la vue vers l’extérieur ne sera alors plus possible.

Les vitrages absorbants et réfléchissants ont des couleurs très variables. Leur coloration a une répercussion directe conséquente sur la perception des couleurs.

L’uniformité

Si on souhaite une uniformité de la façade, il convient de placer côte à côte le même type de vitrage sans inverser les faces. Cela concerne tant la couleur et la réflexion que le pouvoir isolant et l’épaisseur. Des épaisseurs de vitrages différentes nécessitent souvent des cadres différents.

Le coût

Le choix adéquat d’un vitrage peut fort diminuer les consommations d’énergie. Il est nécessaire avant de rejeter un vitrage à cause de son prix, d’évaluer rapidement la rentabilité de ce vitrage par rapport au coût d’investissement.

Les facteurs intervenants dans le prix d’un vitrage sont :

- Sa qualité : plus il est performant plus, il est cher.

- Ses dimensions : plus il est grand ou épais, plus il est cher.

- La quantité commandée : plus on en commande, moins il est cher.

Pour se faire une idée, voici une estimation de prix de vitrage au m², fourniture et mise en œuvre compris.

On consultera les fabricants pour avoir des informations plus précises.

|

Type de verre ou vitrage |

Composition en mm | Estimation en €/m² | |

| Vitre simple claire neutre | 6 mm | 45 | 50 |

| Vitre simple claire neutre | 12 mm | 110 | 130 |

| Vitre simple claire réfléchissante | 6 mm | 95 | 105 |

| Verre armé* | 6 mm | 35 | 37 |

| Verre feuilleté* | 44.2 | 60 | 85 |

| Vitrage Rf (résistant au feu)* | 1/2 heure | 310 | 400 |

| Vitrage Rf (résistant au feu)* | 1 heure | 570 | 620 |

| Double vitrage ordinaire (U=2.9 W/m²K) | 4-12-4 mm | 48 | 50 |

| Double vitrage ordinaire (U=2.9 W/m²K) | 6-12-6 mm | 52 | 57 |

| Double vitrage isolant à basse émissivité |

6-12-6 mm | 65 | 75 |

| Double vitrage réfléchissant clair | 6-12-6 mm | 145 | 150 |

| Double vitrage acoustique | 8-12-4 mm (38 dB) | 115 | 120 |

| Double vitrage acoustique | 10-20-4 mm (41 dB) | 125 | 130 |

| Vitrage chromogène | 11 mm | 2 480 | 2 975 |

| Triple vitrage | 28 mm | 80 | 85 |

(*) S’ils sont montés en double vitrage, au prix des vitrages de sécurité, il sera nécessaire d’ajouter celui d’un vitrage simple supplémentaire.

=

=