Établir le cahier des charges « qualité »

Le cahier des charges d’une installation solaire peut se concevoir selon deux approches différentes. Sur base des résultats de l’étude de faisabilité, le bureau d’études choisi par le maître de l’ouvrage peut soit :

- Définir un objectif de production de l’installation et des exigences de base auxquelles le système et certains composants doivent satisfaire. A charge pour le soumissionnaire de proposer un système qui produit annuellement le nombre de kWh solaires requis. Cette approche est utilisée dans l’optique d’une Garantie de Résultats Solaires.

- Dimensionner lui-même l’installation optimale et décrire en détail le système et tous ses composants. Le soumissionnaire fera une offre de prix pour la fourniture des composants spécifiés et les travaux d’installation.

Dans les deux cas, les exigences de qualité seront stipulées dans le cahier des charges afin de garantir la durabilité et le fonctionnement optimal de l’installation. Ci-dessous, quelques points qui doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de la rédaction du cahier des charges :

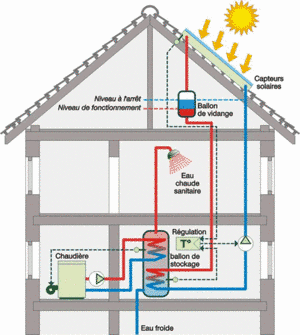

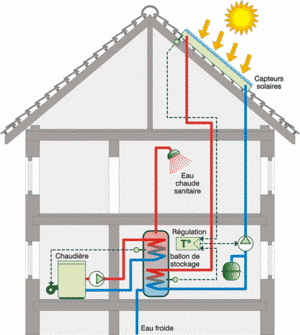

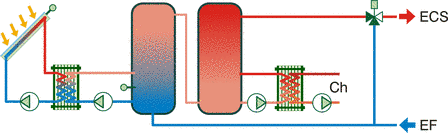

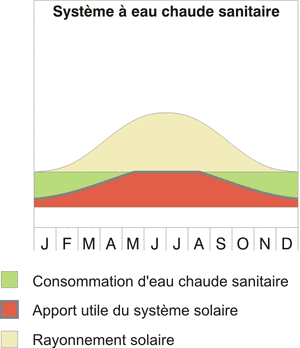

- Plus encore que dans les systèmes de production de chaleur traditionnels, un matériel de qualité, monté dans les règles de l’art est indispensable au bon fonctionnement de l’installation solaire thermique. Deux grands types de systèmes sont couramment utilisés sous nos latitudes : les systèmes à vidange et les systèmes sous pression. Le choix du type de système peut être laissé au soumissionnaire à condition de spécifier les exigences de qualité minimales pour chaque type de système.

- Les capteurs constituent, avec la régulation, le cœur du système solaire thermique. Ils doivent satisfaire à de nombreuses exigences de durabilité, de rendement et de résistance à des conditions extrêmes de température et de pression. Tous ces critères sont explicités dans la récente norme européenne – EN 12975-1 : Installations solaires thermiques et leurs composants – Capteurs – partie 1 : Exigences générales – disponible auprès de l’Institut Belge de Normalisation (

http://www.nbn.be/). La conformité des capteurs avec cette norme constitue un gage de qualité appréciable.

http://www.nbn.be/). La conformité des capteurs avec cette norme constitue un gage de qualité appréciable.

- L’énergie solaire est transférée au stockage par un échangeur de chaleur (interne ou externe au ballon). Le dimensionnement correct de cet échangeur est crucial. De fait, un mauvais dimensionnement risque d’influencer négativement tant la performance des capteurs que la consommation électrique de la pompe du circuit primaire.

- Les pertes du stockage doivent absolument être limitées par une isolation parfaite du ballon et de la boucle de distribution d’eau chaude s’il y en a une. Le bouclage de l’eau distribuée augmente les pertes liées au stockage d’au moins 30 %. Une conception appropriée de l’installation permet de limiter ces pertes.

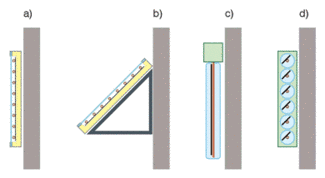

- L’isolation ininterrompue des conduites du circuit primaire est capitale. L’isolation des conduites extérieures doit faire l’objet d’une attention particulière. Le matériau isolant doit résister aux intempéries et aux rayons ultraviolets, et dans bien des cas, une gaine rigide en aluminium sera nécessaire pour le protéger des attaques de rongeurs et d’oiseaux.

- Dans les systèmes sous pression, le vase d’expansion du circuit primaire doit pouvoir contenir, outre le volume correspondant à la dilatation thermique du fluide caloporteur, l’entièreté du fluide contenu dans les capteurs au cas où celui-ci se vaporiserait suite à la montée en température des capteurs. Les soupapes de sécurité permettront à la vapeur de s’échapper en cas de problème.

- Tous les matériaux mis en œuvre doivent résister simultanément à de hautes températures et pressions, en particulier les composants situés dans le réseau hydraulique des capteurs.

- La garantie matérielle offerte sur un système solaire thermique est généralement de 10 ans sur les capteurs, 5 ans sur le(s) ballon(s) de stockage, et deux ans sur tous les autres composants du système.

- Le suivi et la maintenance de l’installation solaire revêtent une importance particulière car, en cas de dysfonctionnement, le système de chauffage d’appoint pourrait fournir toute l’énergie nécessaire à la production d’eau chaude sans que l’on ne s’en aperçoive. Pour permettre un suivi élémentaire de l’installation, on placera un calorimètre sur la conduite primaire afin de mesurer l’énergie solaire transférée au ballon de stockage.

Plus de détails sur le cahier des charges d’une installation de capteurs solaires (fichier xls réalisé par le bureau 3E à l’initiative de l’IBGE)

Source : Brochure « Installer un grand système solaire de production d’eau chaude en Wallonie » réalisée par 3E ( ![]() http://www.3e.be) et l’Institut de Conseils et d’Études en Développement Durable (

http://www.3e.be) et l’Institut de Conseils et d’Études en Développement Durable (![]() http://www.icedd.be).

http://www.icedd.be).

![Considérer l'aspect économique [ECS par capteurs solaires] Considérer l'aspect économique [ECS par capteurs solaires]](https://energieplus-lesite.be/wp-content/uploads/2019/03/billet-argents.jpg)

![Exploiter la configuration du bâtiment [ECS par capteurs solaires] Exploiter la configuration du bâtiment [ECS par capteurs solaires]](https://energieplus-lesite.be/wp-content/uploads/2019/03/cite-de-lespoir03_sm.jpg)

![Connaître les étapes du projet [ECS par capteurs solaires] Connaître les étapes du projet [ECS par capteurs solaires]](https://energieplus-lesite.be/wp-content/uploads/2010/09/panneau-solaire-thermique-800x533.jpg)