Volume et puissance

Le volume nécessaire dépend du nombre de repas, du choix de la gamme des produits, du rythme de livraison.

Le calcul exact du volume de l’enceinte se fait à partir d’une quantité moyenne d’un type d’aliments par repas, des dimensions standards du matériel de livraison de cet aliment, des dimensions standards du matériel de stockage et du nombre de jours pendant lesquels l’enceinte doit assurer l’approvisionnement. Il s’agit d’un calcul de bureau d’études; nous ne l’aborderons pas ici.

Cependant, on choisit de préférence, et si c’est possible, une chambre de forme rectangulaire et compacte : rapport entre la largeur et la longueur proche de 0,8 par exemple. Ce choix permet de diminuer les pertes par conduction à travers les parois de l’enceinte.

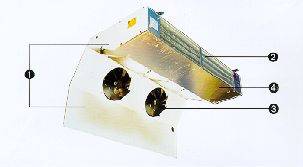

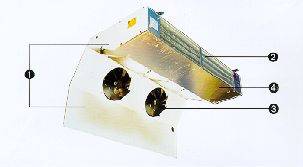

L’évaporateur

(1) carrosserie; (2) batterie; (3) ventilateur; (4) dégivrage.

La puissance de l’évaporateur se calcule à partir du bilan frigorifique.

Mais attention le bilan frigorifique doit parfois être adapté en fonction de conditions particulières.

Exemples.

- Une chambre froide peut se trouver à proximité d’une source chaude telle qu’un four, par exemple. Dans ce cas, le four transmet de la chaleur par conduction du sol, par convection et par rayonnement.

Dans ce cas, un évaporateur calculé « normalement » ne suffit pas à satisfaire la consigne de température intérieure.

Bien sûr, cette situation est à éviter absolument pour des raisons énergétiques.

- Dans certaines chambres froides négatives sur terre-plein, un chauffage sous le sol doit être prévu pour éviter le gel du sol s’il y a présence d’eau à faible profondeur.

Dans ce cas, la puissance du chauffage doit être ajoutée aux apports par le sol.

Ce chauffage se fait par câbles électriques ou tuyaux de circulation d’eau. Ces tuyaux peuvent être connectés par un échangeur au condenseur de la machine.

Le bilan frigorifique est un calcul itératif. En effet, certains paramètres à introduire dans le calcul du bilan dépendent des résultats de ce calcul.

Exemple, la puissance frigorifique due au dégivrage :

- Elle dépend de la masse de l’évaporateur. Or celle-ci dépend du résultat du calcul du bilan frigorifique.

- Elle dépend également du nombre de dégivrages. Or, celui-ci dépend de la masse de givre piégée sur les ailettes des évaporateurs, de l’écartement de ces ailettes, de la surface d’échange des évaporateurs (qui conditionne l’épaisseur moyenne de givre collé sur les ailettes) et de la configuration de la machine qui dépend elle-même du résultat du calcul du bilan.

Il faut aussi se rappeler que le rendement d’un évaporateur baisse au fur et à mesure que du givre vient se placer dans les interstices entre les ailettes.

Cela veut dire que si on diminue artificiellement le nombre de dégivrages, on diminue évidemment l’énergie nécessaire pour les dégivrages parce qu’il faut moins souvent chauffer les masses métalliques, mais on diminue aussi le rendement des évaporateurs (et donc de la machine entière) avec le grand danger d’avoir des évaporateurs bourrés de glace, ce qui provoquera finalement l’arrêt de la machine.

Remarque : un isolant perd ses propriétés au cours du temps. Après 10 ans, le coefficient de conductivité thermique des isolants thermiques actuels augmente, selon certaines sources, de 20 à 25 %. Le bilan frigorifique doit en tenir compte. Il devrait, selon cette source, considérer une épaisseur d’isolant plus faible que celle qui est mise réellement en œuvre de manière à ce que l’évaporateur soit suffisant en fin de vie.

Il est fondamental de dimensionner largement l’évaporateur pour diminuer la consommation énergétique. Le sous-dimensionnement de l’évaporateur va réduire les coûts… mais l’évaporateur va, dans ce cas, travailler à très basse température pour donner le froid attendu. Non seulement le compresseur aura du mal mais en plus il va givrer fortement.. Et le coût d’exploitation en sera très pénalisant !

Le dimensionnement doit particulièrement être vérifié lorsqu’on achète une chambre préfabriquée avec groupe frigorifique incorporé où le risque d’avoir un évaporateur sous-dimensionné est réellement présent.

La chambre froide est munie d’un ventilateur au niveau de l’évaporateur. Celui-ci permet un meilleur échange (température constante et uniforme dans l’ensemble de l’enceinte) et donc une meilleure efficacité énergétique.

Régulation

Lorsqu’on n’a pas de régulation de puissance, la machine fait du ON-OFF, entre l’arrêt (en théorie la puissance zéro) et la marche (en théorie la puissance maximale, qui est la puissance moyenne multipliée par le coefficient 16/24, par exemple). L’ordre de la mise en marche-arrêt de la machine est donné par la régulation, dont le principal acteur est le thermostat d’ambiance dans la chambre. Tant que la température de consigne n’est pas atteinte, le thermostat commande la marche de la machine, qui travaille alors à plein régime (à pleine puissance). Lorsqu’on a une régulation de puissance, la puissance de la machine monte et descend par paliers. Cela permet de tenir compte des demandes réduites en dehors des périodes d’utilisation intensive, pour ne pas faire marcher la machine à pleine puissance avec des cycles ON courts et des cycles OFF longs.

|

Climatisation

|

Pour plus de détails concernant le choix de la machine frigorifique (évaporateur, compresseur, condenseur,…) et sa régulation, cliquez ici ! |