Choisir un chauffage électrique : généralités

Choix du principe de fonctionnement

Un chauffage électrique pour quel usage ?

A priori, suite à son bilan écologique défavorable, l’électricité ne devrait pas être utilisée pour le chauffage des locaux. Dans le meilleur des cas, une centrale électrique TGV (turbine-gaz-vapeur) produit de l’électricité avec un rendement de 55 %. Alors que les rendements de production des chaudières au gaz sont de 92 %, voir nettement plus s’il s’agit d’une chaudière à condensation.

Et le coût du kWh électrique de jour (pointe de puissance comprise), est environ le double de celui du kWh thermique gaz ou fuel, ce qui est également dissuasif.

Seule l’utilisation d’une pompe à chaleur peut dans certains cas valoriser utilement l’énergie électrique et rattraper le mauvais rendement des centrales.

Toutefois, la force de l’énergie électrique est de pouvoir fournir un complément ponctuel, sans pertes.

Par exemple :

- Chauffer à l’électricité un local de garde durant la nuit, afin de pouvoir stopper l’installation de chauffage principale.

- Équiper un local d’accueil de vitres chauffantes, afin de donner aux personnes une chaleur par rayonnement, et d’éviter de chauffer l’entièreté du hall.

- Donner un appoint ponctuel rapide dans un lieu à occupation temporaire, pour augmenter la température de confort (salles de bains d’un lieu d’hébergement, par exemple).

- …

Incompatibilités

Le chauffage électrique ne convient pas aux locaux présentant une atmosphère explosive ou inflammable. Ceux-ci doivent être équipés d’un appareillage spécial.

Les systèmes à accumulation dynamique, qui font circuler l’air du local sur le noyau porté à haute température, ne conviennent pas aux applications où l’air ambiant contient régulièrement des solvants comme les salons de coiffure, cordonneries, garages, laboratoires, et bureaux en communication avec de tels locaux. En effet ces solvants se décomposent à haute température, ce qui peut provoquer, en fonction de leur nature, des émissions d’odeur, des cendres, ou une corrosion extrêmement rapide des composants métalliques.

Un phénomène analogue, mais sans conséquence, se produit lorsque des travaux de peinture, encollage de revêtement de sol, cirage de meubles sont effectués dans un local chauffé par accumulateurs dynamiques. La décomposition des solvants provoque l’émission d’une odeur « de mazout ». Ce phénomène transitoire s’élimine aisément par une aération du local (couper le thermostat).

Direct ou accumulation ?

Dans le cas du chauffage direct, la production et l’émission de chaleur se font à l’endroit même et au moment même de la demande.

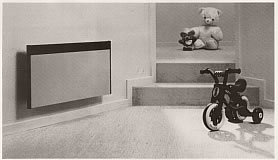

Les appareils les plus répandus sont les convecteurs, et en moindre mesure, on rencontre aussi les panneaux radiants. Les systèmes de chauffage par plafonds et sols sont également des techniques courantes.

|

|

Le chauffage direct présente plusieurs avantages :

- un rendement élevé (absence de pertes de distribution),

- une grande précision du réglage de température,

- un faible investissement.

Mais son coût est très élevé puisque la consommation est essentiellement facturée au prix de jour du kWh et pour une faible part seulement au prix de nuit. De plus, l’appareil risque fort d’être enclenché au moment de la pointe de puissance du bâtiment (pointe quart-horaire). Or chaque kiloWatt enclenché à ce moment va générer un supplément de 10 Euros environ à la facture mensuelle. C’est le problème des chaufferettes installées dans les locaux où il y a insuffisance de chaleur.

C’est typiquement un usage d’appoint qui doit lui être réservé, dans des locaux à usage intermittent.

Le chauffage à accumulation, lui, repose sur le fait que le producteur/distributeur, disposant de périodes où la demande est moindre, peut offrir un prix de kWh nettement plus avantageux. Le courant prélevé dans les heures creuses est utilisé pour produire de la chaleur qui sera momentanément stockée dans un accumulateur. La chaleur accumulée est ensuite restituée au moment de la demande de chaleur. Pour le chauffage des bâtiments, on rencontre essentiellement les radiateurs à accumulation et le chauffage à accumulation par le sol .

Si le prix est plus avantageux, le chauffage à accumulation présente des inconvénients :

- de par son inertie, la régulation (et donc le rendement) se dégrade fortement,

- l’investissement est nettement plus élevé que le chauffage direct.

| Pour évaluer l’efficacité énergétique d’un chauffage électrique à accumulation : cliquez ici ! |

C’est un système qu’il ne faut pas installer si le bâtiment présente une occupation variable et des apports solaires importants (grandes baies vitrées).

Il faut vérifier si le poids des accumulateurs de grosse puissance est compatible avec la charge au sol admissible. La pression sous les pieds de certains accumulateurs peut, en effet, s’avérer incompatible avec la tenue d’un plancher.

Choix d’un appareil direct

On peut avoir :

- un émetteur fortement convectif (c’est l’air qui est chauffé et qui communique sa chaleur à l’ambiance),

- fortement radiatif (c’est une onde qui chauffe tous les matériaux autour le lui),

- ou mixte (la carcasse émet une onde mais un effet convectif est donné par effet cheminée ou par un ventilateur).

Émetteur radiatif et convectif .

D’une manière générale, si le local à équiper est bien isolé, ce choix sera de peu d’importance. Par contre, si les déperditions sont élevées, il faut bien étudier la question car la puissance à apporter étant élevée, soit le débit d’air chaud sera élevé, soit la température de rayonnement sera forte. Deux situations inconfortables.

A priori, c’est le chauffage par rayonnement (à la plus basse température possible) qui sera le plus confortable.

Par contre, l’air chauffé est ressenti comme sec et porteur d’une odeur, surtout au démarrage de l’appareil (brûlure des poussières).

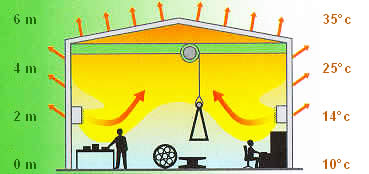

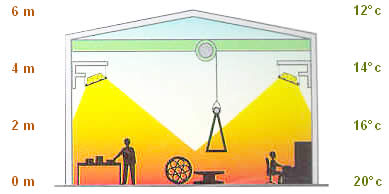

Il est surtout à éviter si le local est de grande hauteur : une stratification des températures aura lieu, l’air chaud restant coincé au plafond.

Le chauffage par rayonnement de plafond est par contre à éviter car pour son confort thermique, l’homme aime d’avoir « chaud aux pieds et frais à la tête ». Tout le contraire, donc… Une puissance maximale de 100 W/m² sera installée, avec une température de surface de 30 à 35°C. C’est faible et cela limite donc l’application à un local récent et isolé. Il ne se justifie que dans un atelier industriel où, le chauffage de l’air étant impossible, un chauffage par rayonnement à haute température peut se faire.

Un chauffage par l’air entraîne de fortes déperditions par les toitures.

Un chauffage par rayonnement permet un apport localisé.

Choix d’un appareil à accumulation

Qui peut prédire le temps qu’il fera demain ? Dans nos contrées, il faut avouer qu’il n’est pas évident de savoir s’il fera ensoleillé ou non le lendemain…

Or, dans un bâtiment d’aujourd’hui, bien isolé, le chauffage n’est plus nécessaire lorsque le soleil est présent. Il doit s’arrêter.

Que faire alors de la chaleur accumulée durant la nuit ? Elle s’écoulera malgré tout en bonne partie provoquant de la surchauffe et des pertes énergétiques.

Accumulation dans le sol

L’accumulation dans le sol est un système de chauffage statique. Il en porte donc tous les défauts (impossibilité de gérer la décharge en fonction des besoins réels de la pièce).

En reprenant ici l’analyse générale du choix de l’émetteur de chauffage, il ne convient absolument pas pour une école dont le temps d’inoccupation et les apports de chaleur gratuits (élèves, ensoleillement) sont importants. Pas plus pour un restaurant. Il ne convient pas non plus pour tout local fortement ensoleillé.

| Exemple

Vu l’inertie de ce système (temps de réponse de plusieurs heures), et pour profiter du courant de nuit, il sera nécessaire d’enclencher le chauffage dès 2 heures du matin. Cette heure n’aura pu être sélectionnée que sur base de la température de nuit, en supposant que « plus il fait froid la nuit, plus les besoins de chauffage le jour seront importants ». A 7 heures, le sol est chargé. Si le soleil apparaît à 9 heures, il sera impossible de stopper la fourniture de chaleur. Les apports solaires entraîneront de la surchauffe dans les locaux. En architecture solaire passive, le sol constitue le premier lieu de stockage de l’énergie solaire. Toute l’énergie solaire accumulée en journée étant restituée en soirée. Avec un chauffage par le sol, le réservoir déborde déjà avant l’arrivée du soleil. Par opposition, dans un système de chauffage par radiateurs, la vanne thermostatique fermera l’alimentation en eau chaude des radiateurs. |

Par contre, il convient dans les locaux de grande hauteur (atrium, local avec mezzanine, …) pour lesquels la stratification des températures devient importante dans le cas d’un chauffage par convection. Par exemple pour assurer une température minimum de base, laissant à des convecteurs directs le rôle de l’appoint. Mais si la surface de chauffe est importante, va-t-on choisir un système dont le coût d’exploitation est si élevé ?

Quelques critères de qualité :

- Les écarts de température à la surface du sol, même lors de l’emploi d’un recouvrement céramique, doivent rester en dessous de la valeur normalisée de 1,5 K.

- La température de contact au sol devrait être limitée à 26,5°C. Le sol est ainsi en mesure de dissiper 70 W au m², ce qui est peu.

- Si la puissance requise n’est pas disponible par le sol, le complément sera obtenu par un chauffage additionnel (convecteurs ou chauffage d’appoint dans le sol le long des murs). Le cas échéant, lors de l’emploi de chauffage additionnel dans le sol, limité aux zones périphériques de la pièce, la température de contact au sol pourra atteindre 34°C, permettant ainsi de dissiper une puissance de 150 W au m².

- Une isolation correctement dimensionnée sera prévue sous la dalle. La CEG (Communauté de l’Electricité) recommande un minimum de 4 cm si le local inférieur est chauffé à la même température, 6 cm si le local du dessous n’est pas chauffé, 8 cm si c’est de l’air libre ou le sol. Dans le cas de l’air libre (vide ventilé, par exemple), il nous semble qu’un minimum de 12 cm serait préférable.

| Pour estimer la perte d’un chauffage par le sol situé au dessus dune cave, en fonction du degré d’isolation : cliquez ici ! |

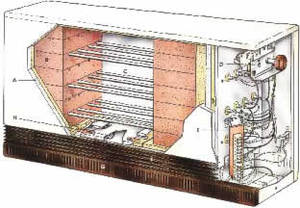

Chauffage par accumulateurs

Les différents types d’accumulateurs se distinguent essentiellement par le mode de restitution de la chaleur,

- depuis l’accumulateur statique, très peu isolé, qui va se refroidir naturellement tout au long de la journée,

- jusqu’à l’accumulateur dynamique qui va tenter de retenir, grâce à son isolation, la chaleur accumulée. Lorsque la sonde d’ambiance est inférieure à la consigne et que la programmation le permet, il enclenche un petit ventilateur interne pour évacuer par convection la chaleur du noyau.

Sans hésiter, le choix du deuxième type d’accumulateur doit être fait. Idéalement, l’accumulateur ne devrait « s’user que si l’on sen sert » : il ne devrait perdre de la chaleur que lorsqu’il y a une demande.

La réalité, même avec l’accumulateur dynamique, est malheureusement toute autre. Dans nos simulations informatiques, nous avons constaté que lorsque la demande a été nulle en journée (soleil, réunion de travail, …), à 22h00 l’accumulateur dynamique a perdu près de 50 % de son énergie (par décharge statique au travers l’enveloppe isolante) ! Le rendement moyen saisonnier peut descendre jusqu’à 70 % si la charge n’est pas bien gérée et que des apports gratuits (internes et externes) sont présents dans le local.

D’ailleurs, il suffit de mettre sa main sur la paroi pour constater qu’il s’agit d’un véritable radiateur (le noyau peut être chauffé jusqu’à 800°C).

Lors de la sélection, il est très important de privilégier l’épaisseur de l’isolant, … et tant pis pour l’encombrement !

L’emplacement des appareils sera choisi de manière à assurer un rayonnement calorifique et un brassage d’air optimal dans le local, de préférence sous une fenêtre pour en compenser le rayonnement froid. Deux ou plusieurs appareils seront préférés à un seul plus puissant en raison de la meilleure répartition de chaleur qu’ils assurent.

Choix de la régulation

La régulation est le cerveau de l’appareil et donc la source des gaspillages éventuels. On ne saurait trop recommander une régulation automatique de la charge en fonction de la température extérieure.

Et pourtant, on rencontre couramment des accumulateurs avec réglage manuel à 3 positions. Par simplification, ils sont souvent réglés sur la position la plus élevée, afin de prévenir toute période froide éventuelle du lendemain. En pratique, ils entraînent une décharge statique plus élevée que nécessaire et donc une perte de rendement.

Un dispositif automatique de régulation de charge est de toute façon obligatoire dans les cas suivants :

- en tarif exclusif nuit lorsque la puissance totale installée en accumulation est supérieure ou égale à 12 kW;

- dans tous les cas d’application d’accumulation en tarif trihoraire ou hors-pointes, indépendamment de la puissance installée;

- l’accumulation par le sol.

D’expérience, les installateurs règlent les appareils de telle sorte que jamais leur client ne puissent se plaindre d’avoir froid. Autrement dit, ils favorisent une charge élevée. Tout particulièrement si le bâtiment n’est plus occupé en fin de journée, il sera utile de revoir les paramètres de cette régulation de telle sorte que « l’appareil soit froid en fin de journée ». Quitte à jouer de temps à autre avec la résistance directe d’appoint, si une réunion est programmée un soir…

Pour plus de détails sur la régulation des appareils, cliquez ici !

| Pour plus de détails sur l’adaptation des paramètres de réglage, cliquez ici ! |

Choix du tarif

Il nous est très difficile de discuter du meilleur tarif applicable au secteur tertiaire. Et donc d’optimaliser le choix des accumulateurs en fonction du tarif.

En effet, nous avons peu d’expérience d’audit de bâtiments tertiaires chauffés à l’électricité. Et les informations disponibles sont souvent orientées pour le domestique.

La philosophie de base est bien sûr la suivante :

- Si le stockage a lieu à 100 % la nuit (durée de charge de 9 heures), le tarif (dit « exclusif nuit ») sera le moins cher mais l’investissement dans les appareils aussi. Ceux-ci seront également très encombrants.

- Si une relance est possible en journée (tarif à Effacement en Heures de Pointe, tarif Trihoraire), le prix sera un peu plus élevé mais l’accumulation sera plus réduite dans les appareils, plus petits, moins coûteux à l’achat.

Il faudra juger au cas par cas, en simulant le fonctionnement le plus probable des appareils. Assurément, il est utile d’en discuter avec un représentant du distributeur avant un investissement dans des accumulateurs.

| Pour plus de détails sur la logique des tarifs optionnels à horaires restreints en Basse Tension, cliquez ici ! |

| On y apprendra que ne peuvent en bénéficier que les appareils raccordés de manière permanente sur un circuit séparé, avec un comptage distinct (appareils de chauffage électrique à accumulation).

Il y aura donc un autre compteur, pour les autres équipements, en fonctionnement permanent, avec une tarification de base ou bihoraire. Le Tarif Exclusif de Nuit est applicable durant 9 heures de nuit (fixées par le distributeur) + toute la journée le dimanche avec une faculté pour le distributeur de couper durant les heures les plus chargées. Avec le Tarif à Effacement en Heures de Pointe, les appareils raccordés sur ce compteur peuvent consommer toute la journée, mais… l’alimentation des appareils peut être interrompue par le distributeur, sans préavis, par commande à distance. La durée des interruptions journalières est au maximum de 15 heures. Elles se situent normalement au cours des mois de novembre à février. La durée totale des interruptions ne dépassera pas 500 heures par an. |

| Pour plus de détails sur la logique du tarif exclusif nuit en Haute Tension, cliquez ici ! |

| On y apprendra que le tarif « exclusif nuit » peut être demandé en Haute Tension également. Il est destiné aux applications utilisant, entre autres, le principe de l’accumulation et dont les prélèvements d’énergie, enregistrés séparément, se font exclusivement durant les heures de nuit (soit 9 heures chaque jour, fixées par le distributeur).

À noter que ce tarif exclusif de nuit peut, à la demande du client, être étendu aux samedis, dimanches et jours fériés légaux nationaux. |

| Pour plus de détails sur les montants des différents tarifs, cliquez ici ! |

Qualité de la mise en œuvre

(Source : d’après Le code de bonne pratique pour la réalisation des installations de chauffage électrique – Communauté de l’Electricité – CEG).

- Le chauffage électrique met en œuvre des puissances électriques importantes dont les durées d’enclenchement atteignent plusieurs heures. Un soin tout particulier doit donc être apporté au serrage des connexions et à la qualité des composants de commutation vu leur plus grande sollicitation. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l’échauffement des contacts est proportionnel au carré de l’intensité.En pratique, on veillera :

- à dimensionner suffisamment les coffrets électriques de façon à éviter des échauffements internes importants,

- à installer des borniers correctement dimensionnés et dont le système de serrage reste fiable dans le temps (les barrettes de raccordement de type « éclairage » sont interdites).

- Au niveau du tableau de répartition, calculer les puissances par phase afin d’équilibrer au mieux l’installation.

- La plupart des appareils de chauffage appartiennent à la classe 1. Les conducteurs de terre doivent donc y être raccordés.

Respecter scrupuleusement les sections minimales de ce conducteur et sa couleur jaune-vert.

Respecter le bleu pour tous les conducteurs neutres.

Conserver les mêmes couleurs pour tous les circuits de même nature (ex. : brun = élément d’appoint, gris = ventilateur, etc.). - Lorsque différents circuits d’alimentation concernent le même appareil (ex. : puissance sur exclusif nuit, ventilateur sur tarif jour, régulation) :

- Éviter de placer dans une même canalisation des circuits alimentés par des différentiels différents (inductions transitoires possibles entre circuits).

- Ne pas mélanger les neutres.

- Éviter la juxtaposition de câbles de sondes à d’autres circuits.

- Pour les appareils installés dans des locaux humides prévoir une coupure multipolaire et un différentiel 30 mA. Respecter le degré d’étanchéité IPX1 et l’installation hors volume de protection (voir RGIE).

- Préférer un récepteur de télécommande à une horloge de commutation (qui, à terme, présente un risque de dérèglement).

Faire constater son basculement effectif pendant la période prévue et la commutation des circuits qui en dépendent. - Prévoir suffisamment de jeu dans les câbles de raccordement d’appareils de chauffage fixes pour permettre leur déplacement nécessaire en cas de remplacement éventuel de pièces et d’intervention de maintenance.

- Des modifications réalisées dans une installation existante et des renforcements de puissance nécessitent un contrôle par un organisme agréé avec remise en conformité de l’ensemble de l’installation (suivant les modalités définies dans le R.G.I.E).

- Avant la mise sous tension de l’installation, procéder aux tests d’isolement des différents circuits.

Après la mise sous tension, réaliser les tests fonctionnels des composants, vérifier la tension des circuits (principalement tri – et tétraphasés) et contrôler, à la pince ampèremétrique, l’intensité de courant des circuits par les circuits de puissance. - Lors de l’installation d’accumulateurs de grosse puissance, on veillera à la compatibilité de leur poids avec la charge au sol admissible. La pression sous les pieds de certains accumulateurs peut, en effet, s’avérer incompatible avec la tenue d’un plancher. De plus, ces accumulateurs doivent éventuellement être fixés à la paroi selon les indications du constructeur.

- Cas particulier du chauffage par le sol :

- Les câbles doivent être placés dans du béton ou une masse conductrice.

- La composition du béton à utiliser est également importante pour la dissipation thermique et la capacité d’accumulation de la dalle.

- Dans tous les cas, il convient d’informer le professionnel en revêtements de sol pour qu’il tienne compte du type de chauffage dans le choix de ses matériaux.

- Une surveillance lors de la pose de la dalle est indispensable pour s’assurer que les câbles ne soient pas endommagés pendant l’opération (coup de pelle, brouette, pompe à béton, etc…)

- Des tests d’isolement doivent être réalisés entre l’âme du câble et son blindage et/ou la terre, avant et juste après la pose de la dalle, pour pouvoir intervenir immédiatement en cas de défaut. La tension arrivant sur le câble doit être contrôlée au voltmètre (une erreur de raccordement pourrait amener 400 V sur le câble et entraîner sa destruction rapide).

La mise à température de la dalle ne peut se faire que progressivement (par pas de 5 degrés par jour) et après le temps de séchage du béton (généralement 21 jours).

- Consigner par écrit les réglages initiaux et prévoir la place nécessaire pour les modifications ultérieures et les dates auxquelles elles seront éventuellement effectuées.

- Être présent lors de la mise en service par l’installateur et exiger un mode d’emploi clair et précis.

Et dans les bâtiments à basse énergie voire passifs ?

Éthique énergétique

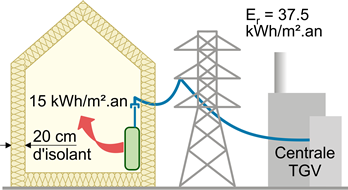

On pourrait penser que le fait de diminuer les besoins de chaleur par 5 voire par 10 dans les bâtiments à basse énergie ou passifs justifierait l’usage de l’électricité comme système de chauffage. Il n’en est rien, au niveau belge en tout cas ! En effet, ce facteur de conversion de l’énergie finale (sur la facture électrique) en énergie primaire est de 2.5. La facture illustre notamment le mauvais rendement des centrales comme déjà décrit plus haut.

En supposant qu’un bâtiment passif soit équipé d’un système de chauffage électrique, le critère des besoins net en énergie de chauffage est de 15 kWh.m-2.an-1. Ce bâtiment équipé :

- d’une chaudière gaz à condensation pourrait consommer, pour un rendement saisonnier de 102 %, de l’ordre de 14.7 kWh.m-2.an-1 en énergie primaire ;

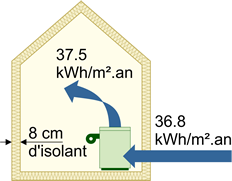

- d’un chauffage électrique consommerait 37.5 kWh.m-2.an-1 à la centrale électrique.

Si on considère que les consommations de chauffage sont grosso modo proportionnelles au niveau d’isolation du bâtiment, pour arriver au passif, on peut concevoir que 20 cm d’isolant dans les murs sont nécessaires (c’est un ordre de grandeur, mais cela reste du cas par cas !). Si ce bâtiment est chauffé avec des radiateurs électriques, cela équivaudrait à concevoir un bâtiment avec 8 cm d’isolant dans les murs et équipé d’une chaudière à condensation.

Chauffage électrique |

Chaudière à condensation |

Chauffage direct ou à accumulation ?

Pour les inconditionnels du chauffage électrique non convaincus par le développement réalisé ci-avant, autant choisir la moins mauvaise des solutions.

Pour des bâtiments à basse énergie et passifs, le choix d’un système de chauffage électrique direct prend toute son importance. En effet, le chauffage électrique direct étant très réactif par rapport au chauffage à accumulation, en mi-saison le chauffage direct permettra d’éviter la surchauffe et les surconsommations liées à cette surchauffe.