Ventilation [ Concevoir l’avant projet ]

Organiser une ventilation permanente des bâtiments

En ventilation naturelle, il peut paraître curieux de placer des joints pour étanchéifier les châssis et, simultanément, de placer des grilles de ventilation dans le même châssis ! Et pourtant, c’est correct. Toute la différence tient dans ce qu’on ne maîtrise pas le débit d’air qui passe dans les joints et que l’on maîtrise le débit qui passe dans la grille…

Dans le bâtiment-passoire de papa, toute la chaleur s’échappait la nuit et le WE par les inétanchéités.

La Citroën 2CV était sympathique, avec une ventilation naturelle extraordinaire, … mais on ne la vend plus aujourd’hui.

Le maintien de la qualité de l’air intérieur est aussi fondamental aujourd’hui que la réalisation du confort thermique. L’organisation d’une ventilation permanente, qu’elle soit naturelle ou mécanique, est un objectif logique, en plus que d’être une obligation réglementaire.

On y sera d’autant plus attentif dans les bâtiments scolaires où la tradition n’existe pas.

Privilégier la ventilation mécanique ?

Le chauffage de l’air neuf hygiénique représente près de la moitié de la consommation de chauffage d’un bâtiment isolé. Pour diminuer ce poste, le choix du système de ventilation n’est pas neutre.

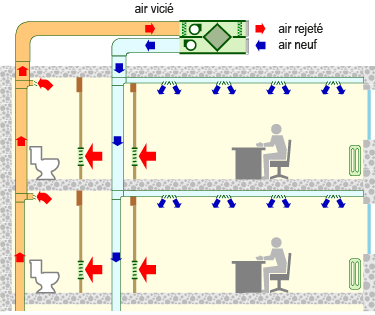

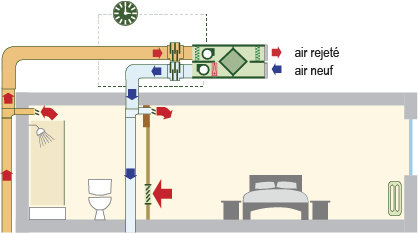

En pratique, si on excepte le système B peu répandu, la norme propose 3 systèmes de ventilation, représentés ci-dessous de façon simplifiée dans le cas d’un immeuble d’hébergement :

| Système A (ou ventilation naturelle).  |

Amenée d’air naturelle

Évacuation d’air naturelle

|

| Système C (ou simple flux avec extraction mécanique).

|

Amenée d’air naturelle

Évacuation d’air mécanique

|

| Système D (ou double flux).

|

Amenée d’air mécanique

Évacuation d’air mécanique

|

L’investissement minimal, le souci d’éviter le bruit et le coût d’exploitation des ventilateurs, … feraient pencher pour le système A. Mais ce système est celui qui génère la plus grande consommation énergétique puisque le débit d’air est permanent et que l’on imagine difficilement que l’on va fermer les grilles lorsque l’occupant est absent.

Tout au contraire, le système D peut être arrêté la nuit et le WE (soit les 2/3 du temps) et une récupération de chaleur peut être réalisée sur l’air extrait (récupération de 50 % de la consommation). Dès lors, le chauffage de l’air de ventilation via un système D (muni d’un récupérateur de chaleur) chute donc au sixième de celui du système A ! Mais c’est le plus cher à l’investissement…

Le système C est sans doute un compromis : l’arrêt des extracteurs limite l’entrée d’air en dehors des périodes d’occupation.

À première vue, le système D est optimal pour un immeuble de bureaux.

Le système A est possible en théorie, en pratique c’est un système quasi irréalisable et de façon générale peu recommandable.

Ce choix n’est pas neutre sur la conception du bâtiment, dès la phase d’avant-projet. Notamment suite aux interactions avec la climatisation éventuelle.

| Pour plus d’informations sur le choix des systèmes de ventilation. |

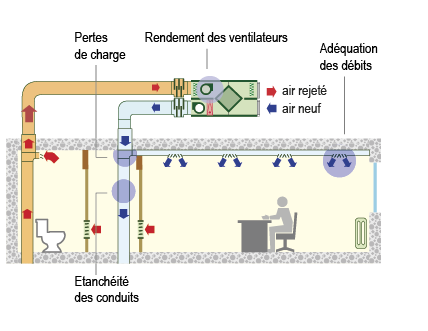

Surdimensionner (pour une fois !) les conduits d’air

À débit transporté égal, si la section d’un conduit d’air double, la vitesse diminue de moitié… et la puissance du ventilateur est diminuée par 8 !

Il faut le prévoir dès l’avant-projet pour réserver des espaces techniques suffisants (encombrement des conduits) et des trajectoires rectilignes (le moins de coudes possible).

En général c’est le contraire qui se produit : le bureau d’études est obligé de travailler à haute vitesse pour faire passer le débit d’air dans les petites sections tortueuses.

Et du bruit sera inévitablement entendu. À moins que des baffles acoustiques soient placés. Mais ces baffles augmentent fortement la perte de charge (= le frein) du conduit et donc la consommation du ventilateur…

Et puis, la consommation du ventilateur 8 x trop importante va se libérer en chaleur dans l’air transporté. Si l’air doit rafraîchir les locaux, il faudra augmenter d’autant l’énergie frigorifique pour combattre cet apport de chaleur…

L’ingénieur dirait : « posez les larges conduites d’abord et construisez le bâtiment autour ! ». Bon, cette caricature ne va pas motiver l’architecte…! Mais quand même, pourquoi ne pas tenter une « conception douce » des équipements ?

| Pour plus d’informations sur le choix des réseaux de ventilation. |

Réguler en fonction des besoins réels

On a déjà attiré l’attention sur l’intérêt de la ventilation mécanique, permettant une programmation horaire générale. Mais si en plus, chaque local (ou zone de locaux) à occupation variable est équipé d’une régulation indépendante, il est possible d’en moduler l’apport d’air frais hygiénique. Par exemple, la ventilation d’une salle de réunion peut être gérée en fonction de la lecture d’une sonde de présence ou d’une sonde CO2 traduisant la présence effective d’occupants.

À noter dans cette même logique de débit d’air contrôlé : un sas sera prévu à l’entrée du bâtiment. C’est d’autant plus important si le bâtiment est conditionné, car les locaux seront mis en surpression.

| Pour plus d’informations sur les techniques de régulation de la ventilation. |

Sélectionner des bouches fonctionnant à basse température

Pour éviter l’inconfort, l’air hygiénique est souvent préchauffé à 20°C en centrale avant d’être pulsé dans les locaux.

Or, imaginons une température extérieure de 13°C. Si le bâtiment est conditionné, dans beaucoup de locaux, le refroidissement est déjà enclenché.

On assiste alors à un gaspillage énergétique : l’air extérieur est chauffé de 13 à 20°C… et du froid est apporté dans les locaux.

Le concepteur doit sélectionner des bouches qui permettent de pulser de l’air à 14…15°C dans le local, sans inconfort.

Il se tournera, par exemple, vers des diffuseurs à jet hélicoïdal qui favorisent pour un même débit, un brassage plus rapide entre l’air ambiant et l’air pulsé.

Si la climatisation n’est pas présente, la possibilité de pulser de l’air frais limitera le risque de surchauffe en mi-saison.

| Pour plus d’informations sur le choix des bouches de ventilation. |

Découvrez ces quelques exemples de systèmes optimisés de ventilation : l’antenne communale de Louvain-la-Neuve, le bâtiment PROBE du CSTC ou encore l’école TANGA.

![Eau chaude sanitaire [Concevoir l’avant projet] Eau chaude sanitaire [Concevoir l’avant projet]](https://energieplus-lesite.be/wp-content/uploads/2007/09/debit_eau.jpg)